|

|

|

|

Dort, wo in der Vision des Heiligen

Grigor, der eingeborene Sohn Gottes herabgestiegen war und mit einem Schwert

den kargen Boden des Ararattales in der alten Königsstadt Vagharschapat

gedeutet hatte, ließ er eine große Kirche errichten und legte

somit den Grundstein für die Entstehung des religiösen Zentrums

des armenischen Christentums: Edmiatschin. Der Ort der Niederkunft

Christi wurde zum Sitz des armenischen Katholikos erhoben. Nach

Errichtung des Palastes des Katholikos und weiterer Gebäude wurden

hier bedeutende Synoden abgehalten, durch die die eigenständige Stellung

der Armenischen Apostolischen Orthodoxen Kirche

gestärkt wurde. Seit 1441 ist Edmiatschin ununterbrochen das

armenische Kirchenzentrum. Der heutige Palast des Katholikos (Foto

links). Die Grundmauern der ältesten Kirche, die bald nach ihrer

Errichtung durch die Perser zerstört wurde gehen auf das Jahr 303 zurück.

Der Hauptteil der heutigen Kathedrale stammt vermutlich

aus dem 5. Jahrhundert. Der alten Kirche wurden nach und nach weitere

obere Bauteile hinzugefügt, wie der aus dem Jahre 1627 stammende Tambour

und der auf die nach drei Seiten offene Vorhalle gesetzte Glockenturm

(Foto rechts).

|

|

|

|

Durch ihre im 17. und 18. Jahrhundert

durchgeführte Umgestaltung zählt die Kathedrale zu den wenigen

ausgemalten Kirchen Armeniens. Entgegen den Kirchen anderer orthodoxer Gemeinschaften,

vor allem derjenigen Russlands, gibt es in den armenischen Kirchen keine

Ikonostase. Rechts vom Altar ist jedoch ein Vorhang zu finden, der mit

dem Eintritt der Dunkelheit und während bestimmter Riten

der armenischen Liturgie zugezogen wird.

|

|

|

|

Der zentrale Tetrakoncho

s weist vier freistehende Mittelpfeiler auf. Die einzelnen Konchen sind

nach innen hufeisenförmig, nach außen fünfeckig. In der Anlage

befindet sich ein in der Gegenwart errichtetes Baptisterium. Dies

ist auch der Ort, an dem die Gläubigen Blumen ablegen und ihre Wünsche

aussprechen.

|

|

|

|

Die Apsis der Kathedrale

ist nach außen hin trapezförmig (Foto links). Wenige hundert

Meter südlich der Kathedrale findet sich ein Chatsch'khar (Kreuzstein)

vor der Umfassungsmauer der Surb Hripshime, die der Katholikos

Komitas im 7. Jahrhundert über der Todesstätte der

schönen Heiligen Hriphsime errichten ließ.

Hriphsime war zusammen mit mehreren anderen Nonne vor der Verfolgung des

römischen Kaisers Diokletian nach Armenien geflohen. Dort verliebte

sich König Trdat in sie. Sie wiedersetzte sich

jedoch den Avancen des Königs, der sie und ihre 36 Gefährtinnen

daraufhin foltern und töten ließ.

|

|

|

|

Der zerstörte Ort zur Ablage

von Blumen und Wunschäußerung. Die im Jahre 618 (Inschrift

im Westeingang und Ostapsis) geweihte Kirche gilt als typischste und

charakteristischste aller armenischen Kirchen.

|

|

|

|

Vor dem Erebuni-Museum

befindet sich eine Sandsteinskulptur des urartäischen Königs

Argischti I., der die gleichnamige befestigte Siedlung

im Jahre 782 vor Christus gegründet hatte. Den Aufgang zum Museum und

dem darüber liegenden archäologischen Komplex flankieren zwei mit

Weinreben geschmückte Löwen und zwei geflügelte Sphingen.

|

|

|

|

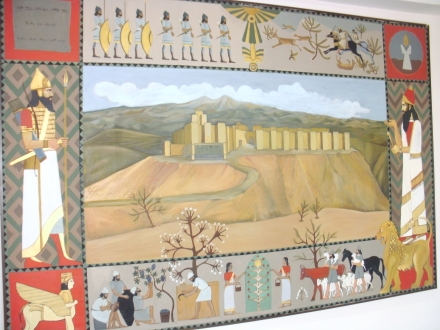

Modernes Fresko mit der Rekonstruktion

der Befestigung Erebuni und ein Blick von der Zitadelle auf

das Erebuni-Museum.

|

|

|

|

Bei Ausgrabungen in dem urartäischen

Verwaltungszentrum Argischtihinili im Bezirk Armavir war man auf Inschriften

gestossen, die von der Ansiedlung 6600 Deportierter aus den Ländern

Hatti und Chupani in Erebuni berichten. Die zyklopischen Mauern der

Festung hielten dem Ansturm der feindlichen Skythen von allen festungen des

Ararattales am längsten stand. Sie wurde vermutlich als letzte erst

im 6. vorchristlichen Jahrhundert zerstört.

|

|

|

|

Vom einstigen Tempel des urartäischen

Hauptgottes Chaldi ist nicht mehr viel übrig. Die 440 Quadratmeter

große Halle mit Säulen und einer Decke aus Zypressenholz war

als einziger urartäischer Tempel nicht quadratisch angelegt. Er diente

auch als Arsenal und lag unmittelbar neben dem Palast des Königs. Gegenüber

den zerstörerischen Graffiti in den rekonstruierten Fresken erscheint

das rigorose Fotografierverbot im Nationalmuseum geradezu grotesk.

|

|

|

|

In den rekonstruierten Mauern

der einstigen Zitadelle kann man sich beinahe wie in einem Labyrinth verlaufen.

|

|

|

|

| Links unterhalb des Haupteingangs

zur Festung befand sich die Empfangshalle, die neben dem Chaldi-Tempel

zu den reich verzierten, repräsentativen Gebäude der Anlage zählte

und heute genau wie diese vor sich her vergammelt (Foto links). Von

Jerevan gelangt man über die M4 zum Sevan-See, den die Armenier

"Blaue Perle" nennen. Dem See wurde in der Vergangenheit dermaßen

viel Wasser entnommen, dass sein Spiegel um 20 Meter gesunken, und die ehemalige

Klosterinsel zu einer Halbinsel geworden ist.

Blick von der Halbinsel auf das Festland (Foto rechts).

|

|

|

|

Die in der zweiten Hälfte

des 9. Jahrhunderts errichtete Muttergotteskirche weist einen Trikonchos-Bau

mit einem verlängerten Westarm vor. Der rechteckige Raum zwischen Nord-

und Westkonche stammt aus späterer zeit und hat seinen Eingang nicht

in der Kirche, sondern davor. Altar und Apsis sind wie in beinahe

allen armenischen Kirchen bescheiden gehalten und zeigen den nackten Stein.

|

|

|

|

Der 79 Kilometer lange und 56

Kilometer breite Sevan-See ist mit 1900 Metern Seehöhe einer der höchstgelegenen

Seen der Welt. Er wird von rund 30 Flüssen gespeist, entlässt

mit dem Hrazdan jedoch nur einen einzigen. Im Hintergrund sind die Gegham-Berge

mit dem Azhdahak (3597 Meter ü. NN) zu erkennen. Die Apostelkirche

(links im rechten Foto) wird als überkuppelte Kreuzkirche auf das

Jahr 874 datiert. Eine dritte, auf Geheiß der armenischen Prinzessin

Maria, Tochter des Bagratiden Aschots und Frau des Prinzen Vasak von Sjunikh,

errichtete Kirche (St. Harutiun) wurde jedoch nicht wieder aufgebaut.

|

|

|

|

Blick an der Apostelkirche vorbei

auf den Sevan-See. Der Wasserspiegel des Sevan-Sees steigt

wieder, denn der rote Pavillon hatte sich bei seiner Errichtung

noch auf einem jetzt nicht mehr vorhandenen Strand befunden.

|

|

timediver®'s Fotoseiten

|

|

|

|

|

|

|