|

|

|

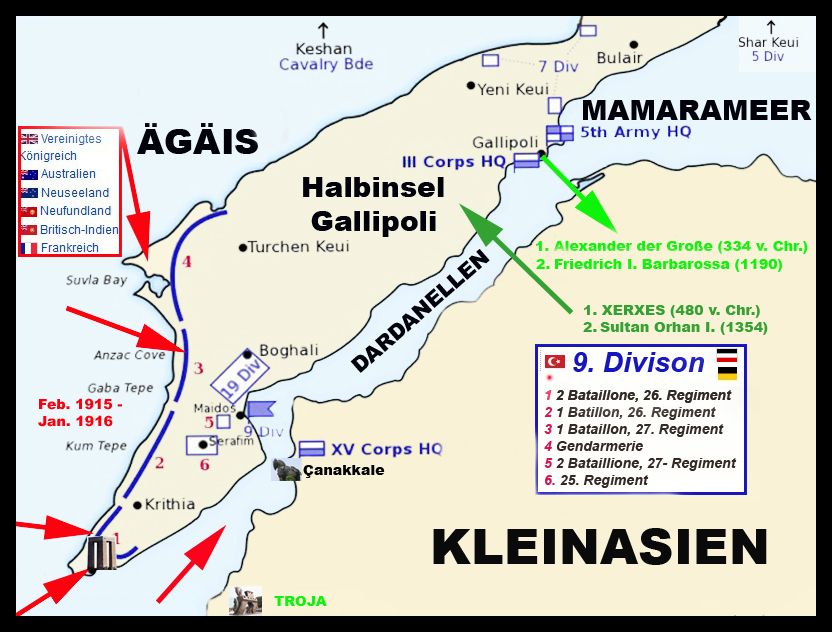

Die Europa von

Asien trennende

Meeresenge der Dardanellen, im

Altertum Hellespont genannt,

war in

der Geschichte stets von besonderer Bedeutung. Während er von den

Persern von Ost nach West (dunkelgrüner Pfeil) überquert

wurde, nutzten ihn sowohl

Alexander der Große als auch Kaiser Friedrich I. Barbarossa auf

dem

Dritten Kreuzzug, um nach Kleinasien zu gelangen (hellgrüner

Pfeil).

|

|

|

| Von

den türkischen und alliierten

Denkmäler für die Gefallenen ist das Çanakkale Şehitleri Anıtıim

im Gelibolu Yarımadası (Historischen Nationalpark) in der Morto Bay

am Südende der Halbinsel das monumentalste. |

|

|

| Der

persische Großkönig Xerxes ließ 480 v. Chr. auf seinem

Feldzug nach Griechenland aus fünfzigruderigen Galeeren, die an

Bug

und Heck miteinander vertäut und mit mit Planken verbunden waren,

eine Brücke errichten. Nachdem ein Sturm die erste Brücke

zerstört

hatte ließ Xerxes, dem Bericht Herodots zufolge, den Hellespont

mit

dreihundert Geißelhiebe züchtigen. Heute kann man mit die

Dardanellen mit drei Fährverbindungen überqueren: Gelibolu –

Lapseki (Foto links), Ecebat – Canakkale und Kilidibahir –

Canakkale. Die Requisite (Foto rechst) aus dem US-amerikanischer

SpielfilmTroja des

deutschen Regisseurs Wolfgang Petersen mit Brad Pitt und Diane Kruger

(2004) wurde am Ufer der

Provinzhauptstadt Çanakkale aufgestellt. |

|

|

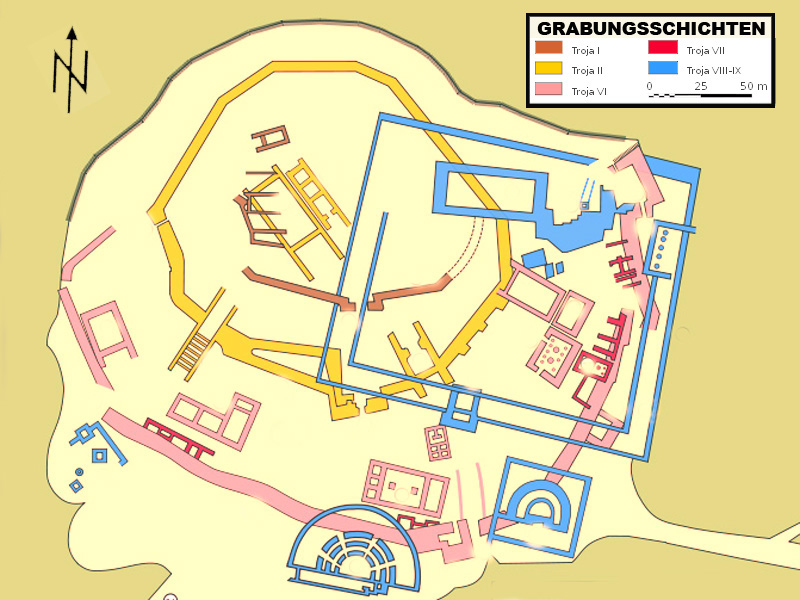

| Die

in der antiken Landschaft Troas bei

Dalyan Köyü gelegene

Ausgrabungsstätte liegt ca. 61 Kilometer südwestlich von Çanakkale

und ist von dort in 65 Minuten zu erreichen. Der Hisarlik

(Burghügel)

von Troja birgt jedoch nicht nur die von Homer in seinen Epen

Illias

und Odyssee beschriebene sagenhafte Stadt des „Trojanischen

Krieges“, sondern insgesamt 10

Siedlungsschichten (Troja I bis

Troja X), die wiederum in über 40 Feinschichten unterteilt

werden:

Troja I (2950–2550 v. Chr.) und II (2550–2200) der Frühen, Troja

III bis V (2200–1700) der Mittleren, Troja VI bis VIIa (1700–1200)

der Späten Bronzezeit und Troja VIIb (1200–1000) der Frühen

Eisenzeit an. Troja VIII und IX datieren in die Zeit vom 8.

Jahrhundert v. Chr. bis in die römische Zeit, Troja X, ein

byzantinischer Bischofssitz, reicht bis ins frühe Mittelalter.

|

|

|

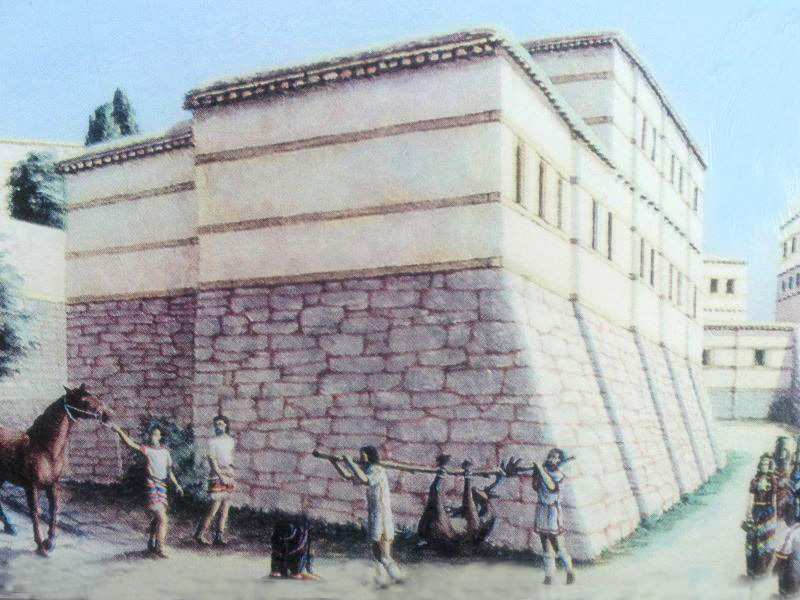

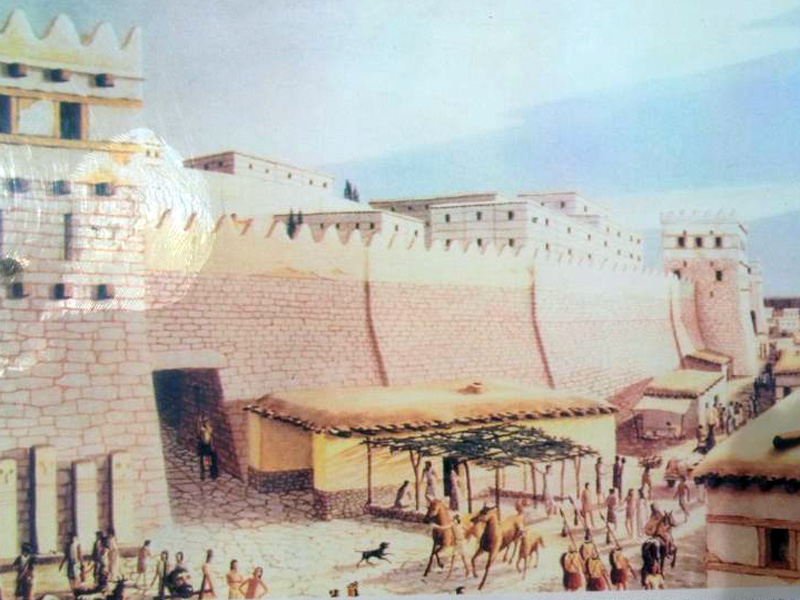

Der

Mauerturm von Troja

VI (Foto links) und die Ostmauer

(Troja VIII/IX), die einst den äußeren Schutzwall im

Frühmittelalter bildete (Foto rechts).

|

|

|

An

der bis zu vier Meter hohen geböschten Ostmauer entlang

(grüner Pfeil) gelangt man zur einstigen Nordbastion von Troja VI., das man

sich wie auf der Abbildung oben rechts vorstellen kann.

|

|

|

Die

Reste des gepflasteren Weges (Foto links) liegen oberhalb der

Nordbastion und gehören zur frühmittelalterlichen

Siedlungsschicht von Troja XIII/IX. Nach wenigen Metern erreicht

man den einstigen Tempel der Athena,

dessen Anfänge in die archaische Zeit zurückreichen. Der

persische Großkönig Xerxes brachte hier im Jahre 480 v. Chr.

vor der Seeschlacht

von Salamis ein Opfer dar. Für die Plattform, des unter

Lysimachos (361/360 - 281 v. Chr) und erneut unter dem römischen

Kaiser Augustus erneuerten heiligtums, wurde der Residenzbereich von

Troja VI und VII komplett abgetragen. Durch die Ausgrabungsarbeiten

Heinrich Schliemanns (1822 - 1890) und weitere Dilettantismen wurde

wiederum große Teile dieser Bausubstanz zerstört. Die Steine

mit den Kassetten (Foto rechts) ....

|

|

|

|

....und

die den Pflanzen-, bzw. Tiermustern sind letzte Zeugen des einstigen

Athena-Tempels. Die rekonstruierte

Mauer von Troja I (Foto rechts).

|

|

|

Unter

einem Zelt oberhalb der Mauer befinden sich die aus Lehmziegeln

errichteten und rekonstruierten Türme, Burgmauern......

|

|

|

| ...und

Residenzhäuser von Troja II./III... Mauer und Türme von

oben (Foto links) und der Seite (Foto rechts) aus gesehen). |

|

|

Bereits

die ältesten Residenzhäuser entsprachen mit ihrer

flachdachgedeckten länglichen Halle und einer offenen Vorhalle

bereits dem

Megaron, aus dem sich der spätere Anten- und auch

größere Tempel

entwickeln sollten. Um die Grabungen herum gelangt man wieder an

die Mauer von Troja I (Foto rechts).

|

|

|

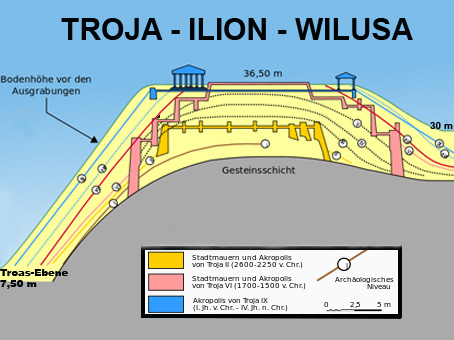

| Der

Querschnitt durch den Hisarlik (Foto

links) und eine Stelle an

der die einzelnen Schichten markiert wurden (Foto rechts). Troja

(türk.: Truva) wurde von seinen Bewohnern als Ilios oder Ilion,

von

den Hethitern als Wilusa bezeichnet. |

|

|

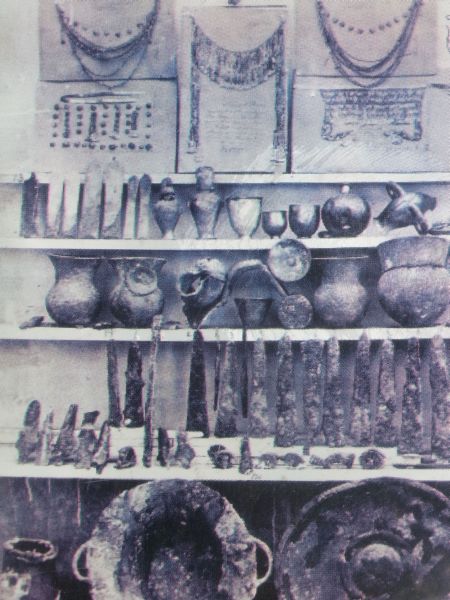

Der

bis zu 15 Meter tiefe Zugschnitt, den Schliemann 1893 ohne

Rücksicht auf Verluste durch die Schichten von Troja I. und II.

anlegen ließ (Schliemanngraben;

Foto links) führte schließlich am 31. Mai 1873

zum Auffinden eines Schatzes. Schliemann, der an der Fundstelle das "Skäische Tor" Homers vermutete

hatte, jedoch nicht wie er glaubte, den

Schatz des Priamos entdeckt. Die Artefakte (Foto rechts) stammen

vielmehr aus einer Zeit, die 1500 Jahre vor dem "Trojanischen Krieg" lag, der

angeblich zwischen dem 13. und 12. vorchristlichen Jahrhundert

stattgefunden hatte. Schliemann schmuggelte seinen Fund an den

Osmanischen Behörden vorbei nach Deutschland, wo er ihn 1981 dem

"Deutschen Volk zum Geschenk" machte. Von der Roten Armee wurde

der Schatz 1945 als Beutekunst

in die Sowjetunion gebracht. Bis heute streiten Russland, Deutschland

und die Türkei darum, wer der rechtmäßige

Eigentümer der Preziosen sei. Daneben streiten sich die in zwei

Lager gespalteten Historiker darüber, ob die Sage vom Trojanischen

Krieg einen historischen Kern besitzt. Von den Befürwortern

werden die Zerstörungsspuren an den Fundamenten von Troja VI als

Zeugnis von Homers Schilderungen ins Feld geführt.

|

|

|

Neben

dem Schliemanngraben führt eine gepflasterte, 21 Meter

langen Rampe zum einstigen Palast Troja VI hinauf.

|

|

|

Südlich

der Rampe findet man die Mauern des Hauses VI M (Foto links), in dem

man ein Vorratslager (Foto rechts) des Palastes Troja VI vermutete.

|

|

|

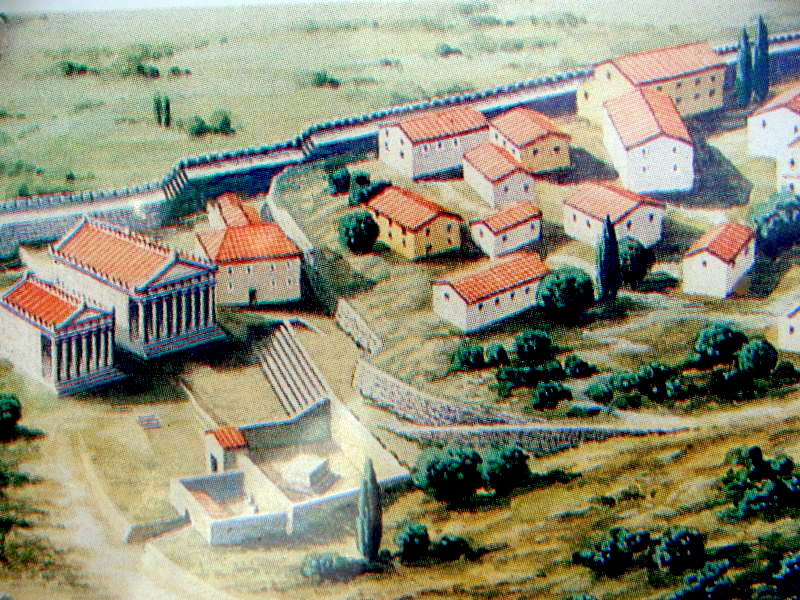

Weiter

südlich davon gelangt man zu den Resten einer Siedlung von Troja

VIII/IX (im linken Bild rechts und Foto links)...

|

|

|

...an

die sich ein, im 8. Jahrhundert angelegter Heiliger Bezirk mit zwei Tempeln (im

linken Bild oben links) anschloß und dessen Altar (grünes A) bis in die

römische Zeit hinein benutzt wurde.

|

|

|

Das

Südtor von

Troja VI, an dem in römischer Zeit ein gepflasteter Torweg

(Foto links) zum Propylon des Athena-Temples führte, wurde einst

von einem dreistöckigen Turm

flankiert (Foto rechts).

|

|

|

Bevor

der Rundgang durch die Ausgrabungsstätte endet, kommt

man noch am den Ruinen eines Bouleuerions

(Versammlungshauses) und Odeions (Theaters)

von Troja VIII./IX.. vorbei (Foto links). Im Pithoi-Garten wurden antike

Wasserleitungen und Vorratsgefäße platziert (Foto rechts).

|

|

|

Neben

den luwischen Hieroglyphen auf dem 1995

gefundenen,

bikonvexen Bronzesiegel (Foto links und unten rechts) aus der 2.

Hälfte des 12. Jahrhunderts v.

Chr., das einen realen Bezug zu den Hethitern herstellt,

|

|

|

| ....bedient

das

40 Jahre alte Holzpferd am Eingang zur Anlage alleine die Phantasie

unzähliger Touristen aus aller Welt, die sich aus dessen Fenstern

blickend fotografieren lassen. |

timediver®'s abschließende

Bemerkung zur Besichtigung von Troja:

„Da gibt es doch außer dem

Holzpferd nichts zu sehen“ oder „das ist doch nichts“ lauteten

die Kommentare der meisten Touristen, die mit den Vorstellungen

Homers und Hollywoods die Grabungsstätte besichtigt haben.

Sicherlich gibt es keine (rekonstruierten) Monumentalbauten, wie z.B.

in Ephesos oder Pergamon, aber Troja ist ein abschreckendes Beispiel

dafür, wie schatz- und sensationslüsterne Abenteuer à

la Heinrich

Schliemann rücksichtslos zum Erreichen ihrer Visionen vorgegangen

sind. Als positiv zu bewerten ist, dass man anders als beispielsweise

beim Palast von Knossos auf Kreta nicht versucht hat, die

Bedürfnisse

der großen touristischen Scharen archäologischer Laien

mittels

Spannbetonkonstruktionen, Wandmalereien o. ä. zu befriedigen.

Insofern bleibt der Hisarlik eine archäologisch wertvolle und

beeindruckende Stätte, die allemal einen Besuch wert ist. |

|

|

| Die

Grabungslizenz der Universität Tübingen in dem 1996

zum Nationalpark und 1998 zum UNESCO-Weltkulturerbe

erklärten

Troja

lief zum Jahresende 2012 aus. Danach wurde mit dem in Tübingen

promovierten Prof. Dr. Ali Rüstem Aslan ein neuer Grabungsleiter

bestellt. Von dem Balkon

meines Hotelzimmers am fünf Kilometer südlich von Ayvalik

gelegenen Sarımsaklı

(Knoblauchstrand) bot sich ein Blick zur griechischen Insel Lesbos

|