Die 'Paradiesischen Stadt' war

vermutlich

bereits vor der Achämenidenzeit, in er sie als oberpersische

Residenz

in antiken Quellen genant wird, gegründet worden. Am Ende der

Partherzeit

(224 n. Chr) war Esfahan bereits eine Provinzhauptstadt, unter der

nachfolgenden

Sassanidendynastie wurde sie Garnisonsstadt und bekam eine

Münzstätte.

Nach der arabischen Eroberung stand Esfahan im 7. bis 10. Jahrhundert

unter

der Herrschaft der Ummayyaden- und der Abbasiden-Kalifen. Berühmt

für

ihre Baumwoll- und Seidenproduktion wurde die Stadt von verschiedenen

Lokaldynastien

beherrscht, bis 1501 die turkstämmigen Seldschuken unter Toghrul

Beg (um

990 - 1063) die Stadt einnahmen. Als erster Sultan des

Großseldschukischen

Reiches machte Toghrul Beg Esfahan zu seiner Hauptstadt, die auch

unter

seinen Nachfolgern wirtschaftlich und kulturell erblühen sollte.

Rivalitäten

zwischen den Adelsfamilien hatten schließlich jedoch zur Folge,

dass

die Stadt 1228 widerstandslos den mongolischen Eroberern übergeben

und

daher ihre Zerstörung verhindert wurde. 1388 ließ jedoch,

der

heute im benachbarten Usbekistan als Nationalheld verehrte Amir

Timur [Lenk]

Esfahan plündern und 200.000 Stadtbewohnern die Köpfe

abschlagen

und zu hohen Schädelpyramiden

auftürmen. Nachdem das Reich des

Tamerlan, wie der paranoide Massenmörder auch genannt wurde, nach

dessen

Tode zerfallen war, stritten sich mit den Aq Qoyunlu und Qara Qoyunlu

(Weiße

und Schwarze Hammel) zwei turkmenische Stammesföderationen bis zum

Ende

des 15. Jahrhunderts um die Herrschaft.

|

|

Safawiden-Flagge 1576–1665

Safawiden-Flagge 1665–1722

|

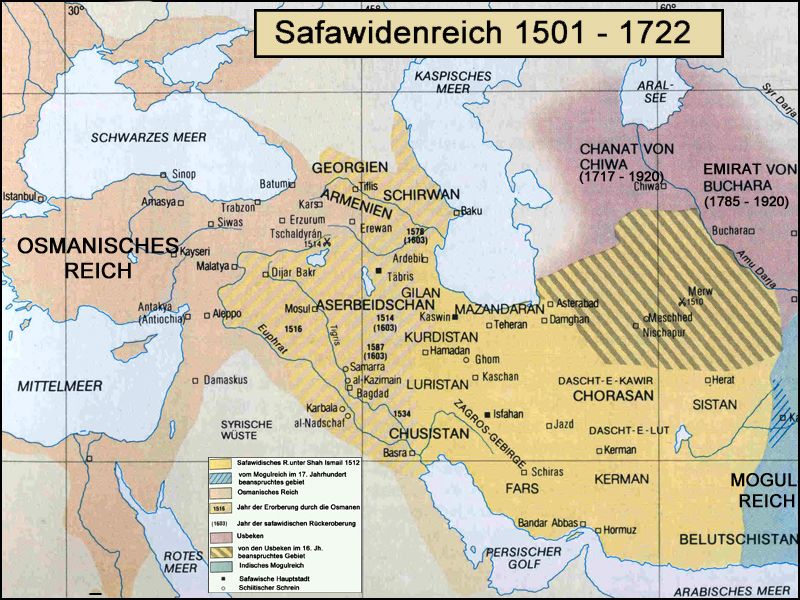

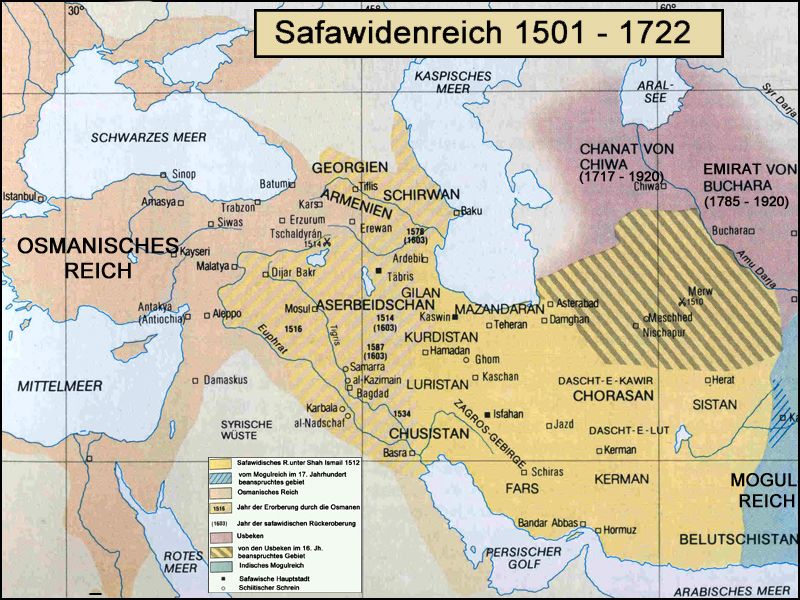

Die

Gesichte der Stadt Esfahan (Isfahan) und des gesamten Irans ist eng mit

der ursprünglich aus Ardebil (Aserbaidschan) stammenden Dynastie

der Safawiden verbunden, die

den Iran von 1501 - 1722 regierte. Der Gründer der Dynastie, Ismail I (Reg. 1501 - 1524), war

der Führer des von seinem Vorfahren Safi Al-Din (1252 - 1334) ins

Leben gerufenen schiitischen Safawiyya-Ordens. Bereits zu Beginn seiner

Regierungszeit ließ Shah

Ismail I. die Zwölfer-Schia als

Staatsreligion einführen und machte den Iran zu einer

feudalen Theokratie, an deren Spitze als er als göttlich

bestimmtes Haupt des Staates und der Religion stand. Der fünfte

Safawidenherrscher, Abbas I. (Reg.

1587–1629) verlegte im Jahre 1598 die Hauptstadt des Reiches von Qazvin

nach Esfahan und rief für

den Ausbau der neuen Metropole ca. 30.000 Künstler und Handwerker

aus dem ganzen Land herbei.

|

|

|

Der unter

Shah

Abbas II. (Reg. 1642 - 1666) fertiggestellte Chehel Sotun-Palast, ist eines der

schönsten Beispiele safawidischer Architektur.

|

|

|

|

Die an

der Ecke

des Wasserbeckens aufgestellte Skulptur ist wahrscheinlich die einzige,

in

der Islamischen Republik Iran geduldete Darstellung knapp bekleideter

Menschen.

Der rechteckige Palastbau besteht aus drei vermutlich nacheinander

errichteten

Bauteilen, von denen der Hauptbau wohl der älteste ist. Seinem

Haupteingang

ist eine, nach drei Seiten offene Veranda vorgelagert....

|

|

|

....deren

intarsienverzierte

Decke von kunstvoll geschnitzten Holzsäulen getragen wird. Das

Bild

der sich im Wasser des Bassins spiegelnden Säulen hat deren Anzahl

optisch

verdoppelt und wurde so zum Namensgeber des 'Vierzig-Säulen-Palastes'.

|

|

|

|

Die

Basis

einiger Säulen wird von Löwenplastiken geziert. Zusammen mit

der

Sonne wurde der seit dem Altertum im Iran als Herrschersymbol bekannte

Löwe

vom dritten Shah der Safawiden, Ismail

II. (1576 - 1578) in die Flagge der Dynastie

aufgenommen. Von der Veranda gelangt man in den Eingangssiwan, dessen

Gewölbe

mit einem Stalaktitenrelief überzogen und dessen Wände

vollständig

mit Spiegelmosaiken bedeckt sind. In breite Tür in der Mitte des

Iwans

führt....

|

|

|

|

...in die

Empfangshalle, die von drei nebeneinander liegenden Kuppeln

überwölbt wird (Foto links). Die aus dem 17. und 18.

Jahrhundert stammenden Fresken der Innendekoration des manchmal

auch als 'Thronsaal' bezeichneten Raumes wurden während der

Besetzung der Stadt durch die Afghanen (1722 - 1736) mit einer dicken

Putzschicht überzogen und dabei schwer beschädigt. Eines der

restaurierten, großflächigen Bilder zeigt den Galaempfang,

den Shah Abbas I. im Jahre

1611 zu Ehren des Herrschers von Buchara, Vali Mohammad Khan (Reg 1601 -

1611) veranstaltete. Der Khan hatte sich in Folge eines

Aufstandes zum Shah geflüchtet und von diesem Unterstützung

zum Wiederherstellung seiner Macht erbeten. Gleichwohl Shah Abbas den

Vali

Muhammad mit einer Armee zurückschickte, scheiterte der Khan

bei der Zurückeroberung seiner Macht und wurde getötet. Sein

Nachfolger wurde Imam Quli Khan (Reg. 1611–1642).

|

|

|

Ein

weiteres Fresko

zeigt Shah Tahmasp I. (Reg.

1524 – 1576) beim Empfang des zweiten indischen

Mogulkaisers Nasir ud-din Muhammad Humayun (1508 - 1556),

der

1543 nach Persien geflohen war und 11 Jahre später das Intermezzo

der

Suri-Dynastie beenden und wieder auf seinen Thron in Dehli

zurückkehren

konnte. Die kannelierten Holzsäulen und die prächtigen

Intarsiendecke

der Veranda des Chehel Sotun-Palastes (Foto rechts).

|

|

|

In

umittelbarer Nähe des Vierzig-Säulen-Palastes befindet sich

der 150 Meter breite und gut 500 Meter lange Meydan-e Imam, der früher als Meydan e Naqs-e Djahan (Abbild der

Welt-Platz) bezeichnet wurde. Der zum Palastareal der Safawiden

gehörende Platz wurde bereits zwischen 1590 - 1595, während

der Regierungszeit von Shah Abbas I. konzipiert und angelegt

worden war. Erst seit kurzem für den Kfz-Verkehr vollständig

gesperrt, ist der 'Platz des Iman' mit seinen fast 9 Hektar Fläche

nach dem Tian’anmen-Platz in Peking der zweitgrößte der

Welt. Von doppelstöckigen Arkaden und den prächtigen Iwanen

von Moscheen und Palästen eingerahmt wurde der Platz bereits im

Jahre 1979 als bedeutende historische Stätte in die Liste des

UNESCO-Weltkulturerbes aufgenommen.

|

|

|

Die den

Platz einrahmenden Arkaden beherbergen Läden, in denen

Kunsthandwerk, Souvenirs und einfache Gebrauchsgegenstände

offeriert werden.

|

|

|

An der

nördlichen Schmalseite des Meydan-e Imam gelangt man durch das Qarysariyeh-Tor in den 'Kaiserlichen Bazar'. Tor und Bazar

wurden bereits zwischen 1602 - 1619 von Sha Abbas I. in Auftrag

gegeben. Der Eingangsiwan zum Bazar wird in seinem oberen Bereich von

Wandmalereien mit höfischen Szenen und Szenarien von Schlachten,

welche Shah Abbas I. gegen die Usbeken schlug, geschmückt (Foto

links). Im Bazar werden unter anderem emaillierte Ziegel angeboten

(Foto rechts).

|

|

|

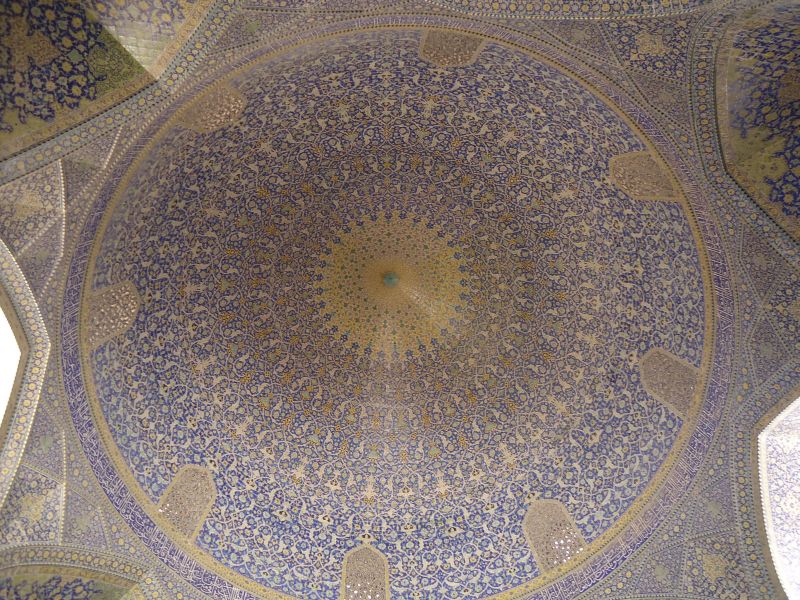

An der

Nordostseite des Platzes steht die zwischen 1602 - 1619 errichtete Shaik Lotfollah-Moschee, die nach

einem aus dem Libanon stammenden schiitischen Gelehrten, der auch

gleichzeitig der Schwiegervater des Baumeisters war, benannt wurde. Die

relativ kleine Moschee war für die Öffentlichkeit nicht

zugelassen und besaß deshalb auch weder Minarette noch einen Hof.

Das Gotteshaus wurde von der Familie des Shahs genutzt und daher auch

als Frauenmoschee bezeichnet.

Oberhalb eines Marmorsockels ist der Eingangsiwan zur Moschee

vollständig mit fantasievollen, kleinteiligen Fliesenmosaiken

verziert, die zu den schönsten von ganz Esfahan gehören.

Gekrönt wird das ganze Ensemble durch ein Stalaktitengewölbe.

|

|

|

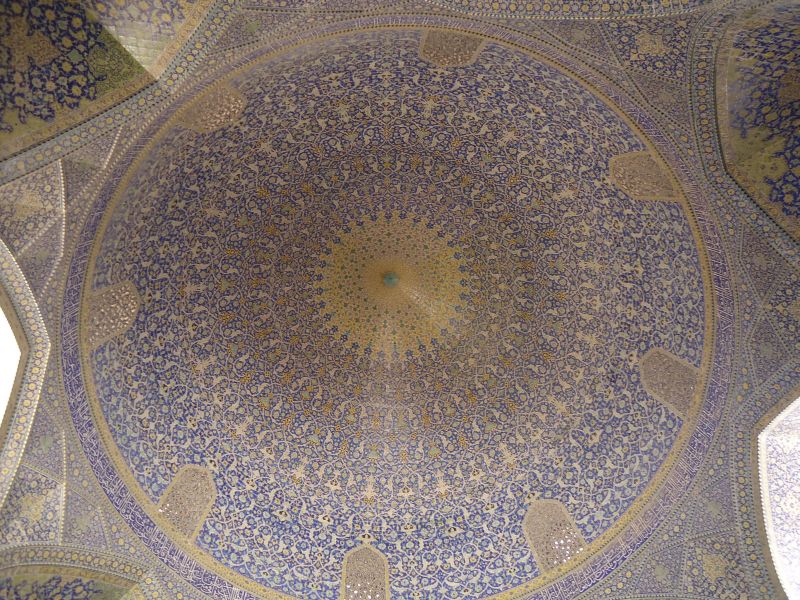

Die sich

über den Hauptgebetssaal erhebende Kuppel ruht auf einem

blau-grün gefliesten Tambur, an dessen oberen Rand ein

blaues Inschriftenband mit weißen Schriftzeichen verläuft.

|

|

|

Die Masdjid-e Imam an der

südlichen Schmalseite des Platzes war als kaiserliche Moschee

für Sah Abbas konzipiert, was sich auch heute noch in ihrer

anderen bezeichnung Djame-ye Abbassi

offenbart. Während seiner Regierungszeit begonnen, konnte sie

jedoch erst 1630 nach 19 Jahren Bauzeit und einem Jahr nach dem Tode

des Herrschers vollendet werden. Als erster Teil war der Portalbau

(Foto links) bereits 1616 fertiggestellt worden. Der 26,5 Meter hohe

Eingangsiwan zur Moschee, der auch eine Medresse angeschlossen war,

wird von zwei Minaretten flankiert. Um die achsensymmetrisch aufgebaute

Vier-Iwan -Moschee exakt nach Mekka (Süden) auszurichten, musste

sie abgewinkelt an das Portalgebäude gebaut werden. Wie das Portal

verfügt auch der Südiwan über zwei Minarette (Foto

rechts).

|

|

|

Auf dem

Dach des Westiwans befindet sich ein überdachter, hölzerner

Hochsitz (Goldasteh), in dem früher an Feiertagen oder zum

Freitagsgebet ein Geistlicher gestanden hatte, um vor den im Hof

versammelten Gläubigen zu predigen (Foto links). Hinter dem

Südiwan befindet sich der Mihrabsaal

(Foto rechts), dessen hoher Tambour....

|

|

|

....von

einer Kuppel mit einem Durchmesser von 28 Metern gekrönt wird.

Rechts und links des Mihrabsaals schließt sich jeweils eine mit

acht flachen Kuppeln gedeckte Gebetshalle

an (Foto rechts).

|

|

|

Der

fünfgeschossige Ali Qapu-Torpalast (Hohe Pforte) an der

langen Südwestseite des Platzes bildete einst den

repräsentativen Zugang zum Palastgelände. In dem

vielräumigen Gebäude waren die Palastwachen und Teile der

Verwaltung untergebracht. Daneben wurden hier Gerichts- verhandlungen

durchgeführt und Gästezimmer und Aufenthaltsräume

für hochgestellte Besucher und ausländische Gesandte

bereitgehalten. Der 68 Meter hohe Bau stammt aus der Zeit von Abbas I.

, wurde jedoch in der Folgezeit, insbesondere nach den

Beschädigungen infolge des Afghanen-Überfalls mehrfach

restauriert. Von seiner durch 18 schlanke Holzsäulen getragene

Veranda konnte einst der Hofstaat de feierlichkeiten verfolgen, die auf

dem Platz begangen wurden. Noch heute bietet sich von dort ein

fantastischer Blick auf den

Meydan-e Imam und die Djame-ye Abbassi (Foto rechts).

|

|

|

In einem

kreuzförmig angelegte Saal im 5. Obergeschoss wurde Wände und

Decken mit einer Gipsverschalung verkleidet, in welche die Umrisse von

unterschiedliche geformten Gefäßen geschnitten wurden. In

den so geschaffenen Nischen wurden Flaschen und Flacons aus Glas und

Metall deponiert.

Die Gipsnischen und die darin untergebrachten Gefäße wirkten

zudem als akustisch verstärkende Klangkörper, was das Saal

die Bezeichnung Musikzimmer verleihen sollte.

|

|

|

Ein

besonderes Erlebnis war der Besuch des neuen Feuertempels (Adorian-e

Zartoshtian) der heute um die 500 Mitglieder umfassenden zoroastrischen

Gemeinde von Esfahan in der Khiaban Nazare- Sharqi, Kuche

Sichan

27.....

|

|

|

....welcher

mit einem ausgiebigen Gespräch mit dem Mobed (= Geistlicher, der dieYasna

zelebrieren darf) Behzad Nikdin

(Foto links) verbunden

war. Bereitwillig und freundlich wurden von ihm alle Fragen zu seiner

Jahrtausende alten Religion beantwortet. (Das Wort Mobed stammt aus dem

Mittelpersischen. Es entstand aus dem Kompositum magu-pati (Meister),

im Altpersischen magush, im Altgriechischen μάγος magos, woraus das

lateinische magus (Magier) entstanden ist.] Hierbei stellte sich

heraus,

dass der Zoroastrismus (Mazdaismus), ohne den weder das Judentum,

Christum oder der Islam denkbar wären, eine sehr pragmatische, mit

den Errungenschaften der Zeit gehende Religion darstellt. Speise- und

andere Lebensvorschriften sind demnach nicht irgendwelchen Dogmata,

sondern den örtlichen Gegebenheiten wie Hygiene, Gesundheit,

dem gedeihlichen Zusammenleben und auch der Ökonomie und

Ökologie geschuldet. Da heute preiswertes Erdgas (Foto rechts) zur

Verfügung stehe, brauche man die Heilige Flamme nicht mehr mit

teurem Aprikosenholz zu nähren. Gleichwohl keine Missionierung und

damit verbundene formelle Konvertierungen durchgeführt werden,

kann sich jeder Mensch, der die sich in seinem täglichen Leben um

die drei Grundsätze 'gut zu denken', 'gut zu reden' und 'gut zu

handeln' als Zoroastrier sehen. Mehr unter https://www.facebook.com/parsinews

|

|

|

Nachdem

Shah Abbas I. 1603 Armenien erobert hatte, deportierte er ca. 30.000

Bewohner der Weberstadt Dschulfa an das Ufer des Zayandeh Rud-Flusses

in den Süden von Isfahan. Im Laufe der Zeit entstand dann aus der

dortigen Ansiedlung Nor-Dschuga (armenisch: Նոր Ջուղա = Nue-Dschulfa)

der heutige Stadtteil Dschulfa. Vor dem Eingang zum Gelände der

armenischen Vank-Kathedrale

(Foto links), die auch als Heilige

Erlöser Kathedrale und Kirche

der heiligen Schwestern bezeichnet wird, steht eine Skulptur des

armenischen Erzbischofes Khachatour

Kesaratsi, der im Jahre 1636 das erste Verlagshaus Persiens und

des Nahen Osten gegründet hatte und das mit dem Saghmosaran da

erste, in Persien gedruckte Buch herausbrachte (Foto rechts). Das

erste, in arabische Schrift gedruckte persische Buch sollte erst 192

Jahre später (1830) veröffentlicht werden.

|

|

|

Die um

das Jahr 1606 begonnene und zwischen 1655 und 1664 vollendete Surp Amenaprgich Vank

(armenisch: Սուրբ Ամենափրկիչ Վանք = Vank-Kathedrale)

ist in ihrer Architektur und ihrem Stil ein Spiegel der wechselhaften

Geschichte der armenischen Gemeinde. In ihrer Konstruktion und

Dekoration übte sie einen großen Einfluss auf viele andere

orthodoxer

Kirchen der iranisch-irakischen Region aus. Das armenische Wort Vank bedeutet soviel wie Kloster

oder Konvent. Gleichwohl die Kathedrale von außen an eine Moschee

erinnern lässt,

unterscheidet sie sich von dieser im Inneren durch ihre semi-oktogonale

Apsis und ein erhöhten Altarraum, beides aus den westlichen

Kirchenbau

stammende bauliche Elemente. Die äußeren Bauten der

Kathedrale wie die

Mauern bestehen aus relativ modernem Mauerwerk und bilden mit ihren

glatten Flächen einen krassen Gegensatz zu dem reichlich

ausgeschmückten Inneren. Im Hof erhebt sich ein freistehender

Glockenturm (Foto links) über den Gräbern orthodoxer und

protestantischer Christen.

|

|

|

Das

Innere ist mit feinen Malereien und vergoldeten Schnitzereien

ausgestattet und besitzt eine Täfelung aus prachtvollen Fliesen.

Die zentral plazierte, feine Wandmalerei zeigt die biblische

Schöpfungsgeschichte und die Vertreibung des Menschen aus dem

Paradies. Die Pendentife zwischen Kuppel und inneren Mauern sind mit

Cherubimköpfen verziert, die von Flügeln umgeben sind. Die

Decke über dem Eingang ist mit Pflanzenmotiven im Stile der

persischen Miniatur bemalt. Einen derartigen Prunk mit solchen,

unverkennbar von westlichen 'Künstlern' [zu erkennen an den

Mönchen mit eindeutig römisch-katholischen Tonsuren]

geschaffenen, abstoßenden

Motiven hatte timediver® noch in keinem Gotteshaus der

Armenisch Apostolischen Kirche, auch nicht am Sitz ihres Patriarchen in

Edmiatschin

(Armenien), gesehen! Hierzu gehören auch die

abartigen Darstellungen von Märtyrern, die auf alle möglichen

Arten zu Tode gemartert werden. Ich erspare mir die Präsentation

dieser 'frommen' Darstellungen.

|

|

|

Gegenüber

der Kathedrale befindet sich die Bibliothek (Foto links), in der unter

anderem 700 Handschriften aufbewahrt werden, und ein zweistöckiges

Gebäude aus dem beginnenden 20. Jahrhundert, in dem das bereits

1905

eröffnete Armenische Museum untergebracht wurde (Foto rechts).

|

|

|

Im Museum

werden zahlreiche religiöse, ethnologische und historische

Gegenstände der Armenier, wie dieses Taufbecken (Foto rechts)

ausgestellt.

|

|

|

Hierzu

gehören auch die wie Reliqiuen ausgestellten Waffen,

Ausrüstungs- und Bekleidungsgegenstände des armenischer

Revolutionsführers und iranischer Nationalhelden Yeprem Khan Davidian (1868 - 19.

Mai 1912), der im November vom iranischen Parlament zum Polizeichef von

Teheran berufen wurde.

|

|

|

Ebenfalls

im Museum aufbewahrt werden zwei, an die Deutsche Venus-Expedition erinnernde

Gedenksteine. Für den in etwa 243 Jahren nur viermal zu

beobachtenden Venustransit (Vorbeiziehen des Planeten Venus vor der

Sonne) am 9. Dezember 1874, zwischen 01:49 Uhr - 06:26 Uhr, der von

ganz Europa aus unsichtbar gewesen war, waren insgesamt etwa 60

Expeditionen aufgebrochen. In einer Ecke des Hofes wurde ein Monument

zum Gedenken an den 1915 von den Osmanen an den Armeniern verübten

Völkermord errichtet .

|

|

|

Sechs

Kilometer östlich der Innenstadt steht mit er Pol-e Sharestan die älteste

der elf Brücken Esfahans. Die Steinpfeiler und die

bugähnlichen Wellenbrecher stammen wahrscheinlich aus der

Sassanidenzeit. Das darüber liegende Bogenwerk aus Ziegelstein

wurde im 11. Jahrhundert unter den Seldschuken hinzugefügt.

Bei den zusätzlichen bogenförmigen Durchlässen oberhalb

der wuchtigen Pfeiler, die in Zeiten starker Wasserführung einen

maximalen Durchfluss zu sichern halfen, handelt es sich

möglicherweise um eine Anleihe beim Brückenbau der

Römer. Da die Pol-e Khaju bereits jenseits der Stadtgrenzen

Isfahans lag, könnte es sich beim Gebäude am Nordende der

Brücke um ein Zollhaus gehandelt haben. Die Brücke wird heute

kaum noch benutzte Brücke stellte einst die Verbindung zwischen

dem Dorf namensgebenden Schahrestan und seinen landwirtschaftlich

genutzten Feldern südlich des Flusses her. Im Jahre 1138 wurde auf

der Brücke der von den Seldschuken abgesetzte 30. Kalif der

Abbasiden, Ar-Raschid (Reg. 1135–1136), von einen Schiiten ermordet.

|

|

|

Die um

1650 auf Befehl von Shah Abbas II. auf den Fundamenten einer

Vorgängerin erbaute Pol-e Khadju

(Khadju Brücke) gehört zu den Wahrzeichen

der Stadt Esfahan. Der britische Vizekönig von Indien George

Curzon bezeichnete sie 1892 als die stattlichste Brücke der

Welt. Die über das Flussbett des Zayandeh Rud führende

Brücke ist zweistöckig und besitzt 23 Backsteinbögen.

Sie ist 128,7 Meter lang und 11,7 Meter breit. Die an den Bögen

angebrachten Schleusentore können bei Bedarf geschlossen werden,

um das Wasser vor der Brücke aufzustauen. In der Mitte der

Brücke befindet sich außerdem

ein achteckiger Ausbau mit Aussichtsplattformen. Auch der untere Teil

der Brücke ist für Fußgänger zugänglich und

mit seinen

auf der flussabwärts gelegenen Seite zum Wasser führenden

Stufen als

Aufenthaltsort beliebt.

|

|

|

|

|

|

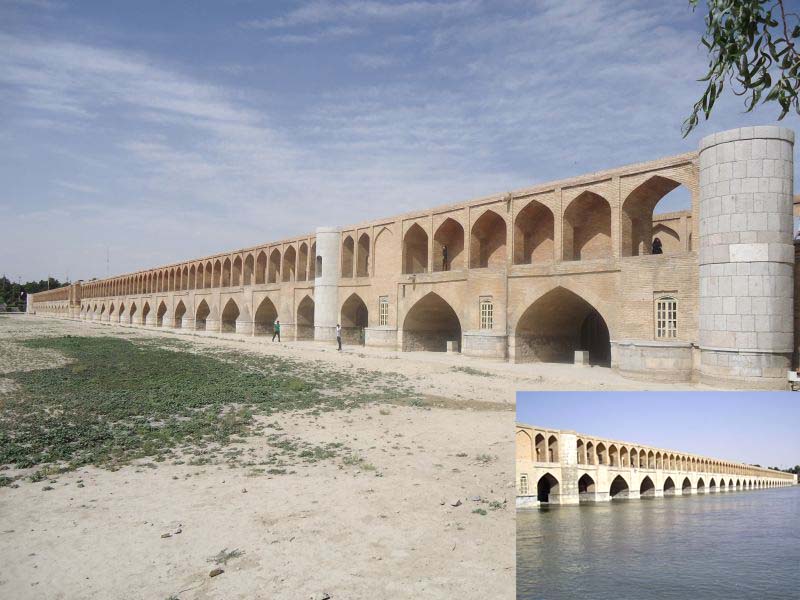

Obwohl

infolge ausgebliebener Schnee- und Regenfälle im letzten Winter

das Flussbett im Mai 2014 voll ausgetrocknet gewesen war, gelang

es den Verantwortlichen der Stadt sämtliche, zur Erholung der

Städter angelegte Grünanlagen durch Bewässerung in

Schuss zu halten.

|

|

|

Die

derzeit trockenen Durchläufe unter Khadju-Brücke erinnern an

neolitische Kammergräber, wie sie u. a. in der Bretagne zu finden

sind (oto links). Das traurige Bild eines nunmehr trockenen Fusses zu

erreichenden Bootverleihs (Foto rechts).

|

|

|

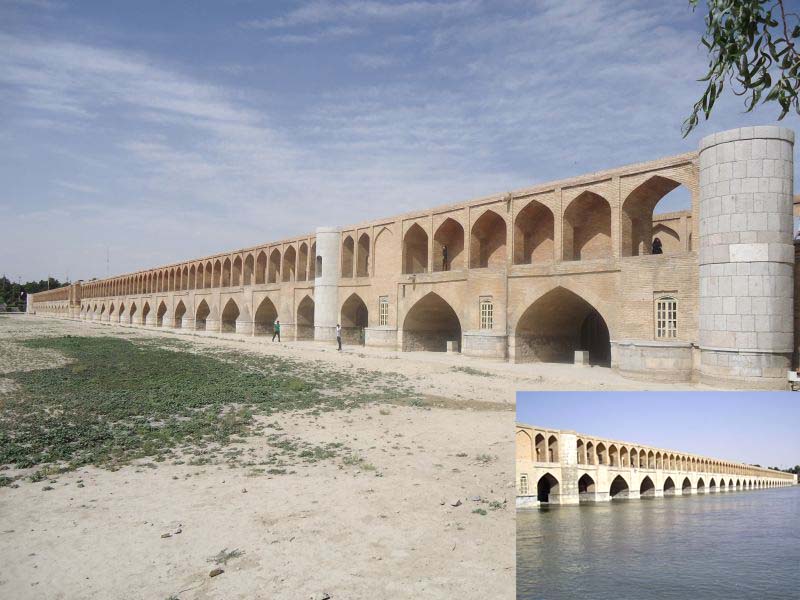

Die Si-o-se Pol (33-Bogen-Brücke‘),

die außerhalb des Iran auch als

Allah-Verdi-Khan-Brücke bekannt ist wurde 1602 von

Schah Abbas I. in Auftrag gegeben und von seinem Kanzler Allahverdi Khan Undiladze, einem

Iraner georgischer Abstammung gebaut. Die Brücke ist ein als

zweistöckiger Ziegelbau auf Steinpfeilern konzipiertes Viadukt.

Sie ist 290,4 Meter lang, 13,5 Meter breit und besitzt 33 (persisch:

Sioseh) Bogen. Der Weg über die Brücke wird zu beiden Seiten

von überdachten Arkaden gesäumt.

|

|

|

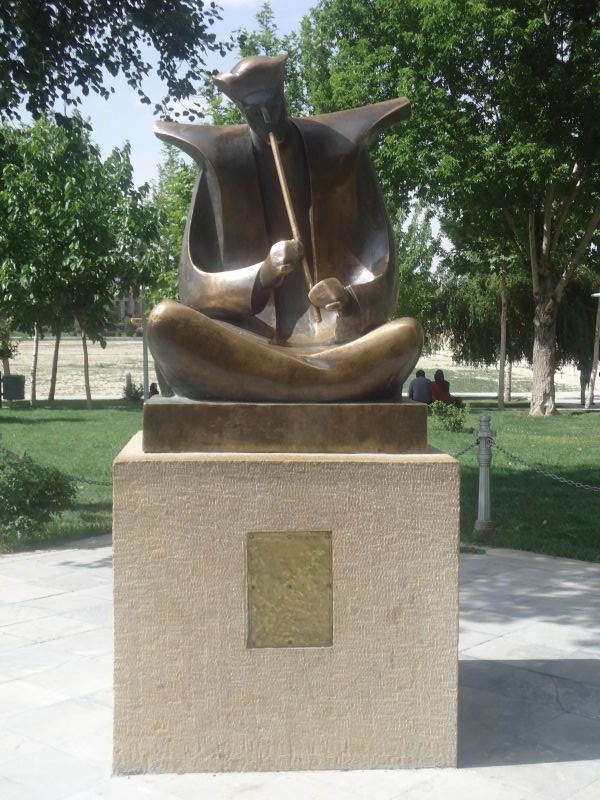

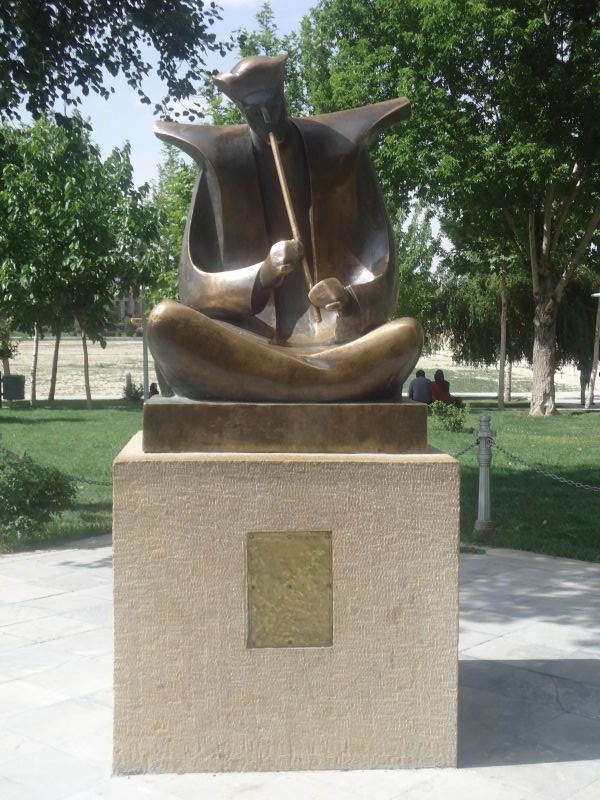

Neben der

Si-o-se Pol wurde

die Bronzeskulptur des Flötenspielers aufgestellt. In der ganzen

Stadt finden sich überdimensionierte Filmrollen mit Szenen aus dem

irakisch-iranischen Krieg.

|

|

|

Die nach

der islamischen Revolution von 1979 staatlich auferlegte Pflicht, den Tschador (persisch: Zelt) zu tragen

hat sich dahingehend relativiert, dass diesen mittlerweile bloß

als ein Zeichen besonderer Glaubensstrenge ansieht. Heute tragen junge,

modebewusste Frauen in den Städten oftmals eng anliegende und nur

knapp über das Knie reichende, durchaus anschauliche

'Wämser'. Die Freitagsmoschee

von Isfahan stellt ein Museum der 1300-jährigen Entwicklung

iranischer Architektur dar. Ausgrabungen der Fundamente eines sassanidischen

Feuertempels haben zudem bestätigt, dass die im Jahre 772

erbaute erste Moschee auf diesem vorislamischen Bauwerk errichtet

worden war. Nachdem die erste Moschee 840 zerstört worden und eine

neue, größere Moschee erbaut worden war, entwickelte sich

diese mit ihrer Bibliothek wissenschaftlicher Bücher zum

größten wissenschaftlichen Zentrum von Esfahan. Nachdem

im zehnten Jahrhundert einige Anbauten hinzukamen und die Säulen

der Fassade mit dekorativ glasierten Ziegeln bedeckt worden waren,

erfolgten im elften Jahrhundert wichtige architektonische

Veränderungen hin zur späteren Vier-Iwan-Moschee.

|

|

|

Die

weiträumigen Säulenhallen wecken Assoziationen an die mit

23.000 qm Grundfläche etwas größere Mezquita

im andalusischen Cordoba. In

einer Nische der Südhallen erinnert eine Gedenktafel an die

Sprengköpfe der Raketen, die hier währen des

irakisch-iranischen Kriegs einschlugen.

|

|

|

Ende des

11. Jahrhunderts veranlasste der Großwesir des Seldschukensultans

[Dschalal ad-Daula wa-d-Din Abu l-Fath] Malik-Schah I. (Reg. 1072 -

1092), Nizam al-Molk, den Bau

des südlichen Kuppelbaus. Dieser von einer unverzierten Kuppel

überspannte Saal (Foto rechts) wurde in der Achse des

Gesamtkomlexes an die Qibla-Wand angebaut und mit einem Mihrab

ausgestattet.

|

|

|

Die Qibla

in der südlichen Säulenhalle (Foto links) und der Westiwan (Soffeh-e Ostad) mit

einem darauf .......

|

|

|

....stehenden

Goldasteh. In der islamischen Stuckornamentik finden sich die aus dem

Zoroastrismus übernommenen Swastiken wieder (Foto rechts).

|

|

|

Der

nördlich des Westiwans liegende Gebetssaal wurde auf Geheiß

des ilkhanidischen Herrschers Oldjeitu

(1280 - 1316), der als Mohammad Chodabande (persisch: der Mann Gottes)

bekannt war, erneuert. Hier befindet sich ein aus dem Jahr 1310

stammender Mihrab, der mit seiner kunstvollen und reichen

Stuckornamentik und seinen Kufi-Inschriften zu den schönsten des

Iran gehört (Foto links). Der im 15. Jahrhundert unter den

Timuriden an den Westiwan angebaute dreischiffige Shabestan (persisch: Winterhalle)

wurde extrem zurückhaltend dekoriert (Foto rechts).

|

|

|

Der Nordiwan (Soffeh-e Dravish) und der

Ostiwan (Soffeh-e

Shagerd), an dem noch große Teile des Originalschmucks aus

seldschukischer und mongolischer Zeit zu sehen sind.

|

|

|

Im Jahr

1088 ließ Tadj al-Molk, der Ratgeber der Mutter Malik Shahs

hinter den nördlichen Säulenhallen einen zweiten Kuppelsaal

(Foto links und rechts) errichten, der genau auf einer Achse mit dem im

Süden stehenden Mirhab liegt. Möglicherweise wollte Tadj

al-Molk dadurch seinem Rivalen Nizam al-Molk ausstechen, der den

südlichen Säulensaal errichten ließ. Die beiden aus

massiven Backsteinen errichteten Kuppelbauten sollten als einzige den

Brand überstehen, die im Jahre 1121 von den Assassinen entfacht

wurde. Mit einer Gesamtgrundfläche von 2 Hektar ist die danach

wiederhergestellte Vier-Iwan-Moschee heute die größte des

Iran.

|

|

|

| Auf dem

Golzareh Shohadah (Märtyrer-Friedhof) wurden tausende Isfahanis

beigesetzt, die während des irakisch-iranischen Krieges (1980 -

1988).... |

|

|

.....an

der Front gefallen waren. Daneben fanden hier auch Opfer des Mekka-Massakers von 1987 ihre

letzte Ruhestätte. Die saudi-arabischen Sicherheitsbehörden hatten am Freitag, den den 31.

Juli 1987 das Feuer auf die Demonstranten eröffnet,

wobei nach offiziellen Angaben 402 Menschen, darunter 275 Pilgerinnen

und Pilger aus der Islamischen Republik Iran getötet worden.

|

|

|

Im

Iran war seit Taubenhaltung seit jeher auf die Provinz Esfahan

konzentriert wo man zur Gewinnung des Taubenkots, welcher in der

Landwirtschaft als Dünger eingesetzt wurde, eine Vielzahl von

Taubenhäusern errichtete.

|

|

| Die

allererste Adresse für eine Unterkunft in Esfahan ist das Abbasi Hotel, welches in der alten Madarschah Karwansara (Karawanserei

der Shahmutter) eingerichtet wurde. Sein Innenhof wurde im Stile

eines Paradeison angelegt. Die Anlage war unter Sultan

Hosein (Reg. 1694 - 1722), dem letzten

safawidischen Herrscher vor der afghanischen Invasion als Madreseh,

Bazar und Karawanserei konzipiert worden.... |

|

|

...und

wurde schließlich 1957 auf Anraten des damaligen Direktors

des Iranian Archeological Service (IAS), André Godard,

restauriert und in ein Hotel umfunktioniert, wobei ihre Grundstrukturen

beibehalten werden konnten.

|

|

|

Im Jahre

1965 waren die Rekonstruktionsarbeiten der Anlage

abgeschlossen, wobei die Originalfassaden der Karawanserei erhalten und

ihre Räumlichkei- ten in kunstvoll dekorierte Hotelräume

umgebaut

worden waren.

|

|

|

1971

wurde die Hotelanlage um ein Areal von 11.500 m²

erweitert.

|

|

|

In der

obersten Etage des Aseman Hotels befindet sich ein

Drehrestaurant, von dem man einen hervorragenden Panoramablick aus die

Stadt hat.

|