|

|

Das Iranische

Nationalmuseum ( موزه ایران باستان

/Museum des Iran der Antike)

besteht aus zwei Gebäuden mit jeweils drei Hallen, in denen

Artefakte

aus prä-islamischer und islamischer Zeit ausgestellt werden. Der

erste Bau

wurde von André Godard nach Vorbild des sassanidischen Taq-e

Kesra in

Ktesiphon entworfen und 1937 eingeweiht. In ihm findet man

Ausstellungsstücke von der frühen Altsteinzeit bis zur

Sassanidenzeit. Das Obergeschoss ist leider seit Jahren geschlossen,

so dass die Goldtafeln mit den Gründungstexten aus Persepolis und

andere Objekte aus Edelmetall nicht zu sehen sind.

|

|

|

|

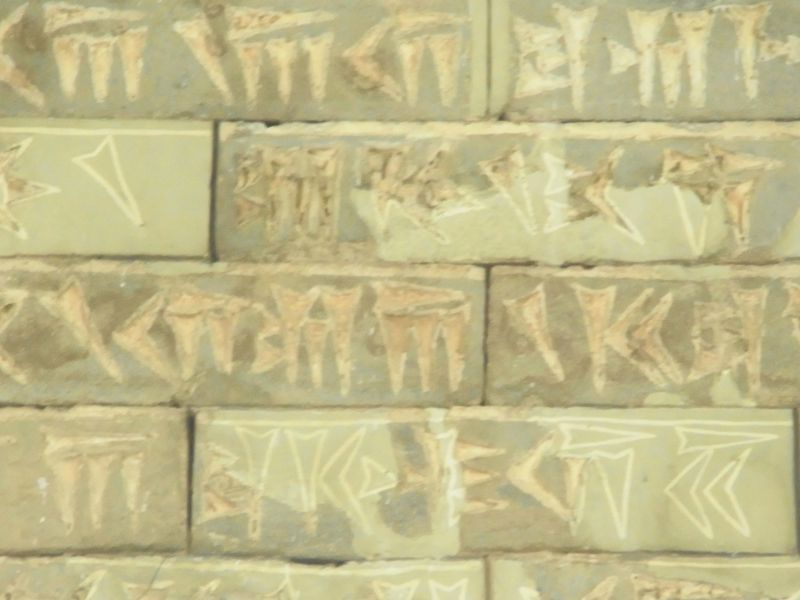

Im

Park vor dem Museum wurde ein Denkmal für die um 3300 v. Chr. in

Mesopotamien von den Sumerern entwickelte 'Keilschrift' aufgestellt (Foto

links). Zunächst als Bilderschrift konzipiert, umfasste die

sumerische Keilschrift rund 900 Pikto- und Ideogrammen, die in Ton

geritzt wurden. Ihre typische Keilschriftform erhielt diese Schriftart

erst jedoch erst um 2700 v. Chr., als die altsumerischen Machtzentren

Uruk, Ur und Lagash enorm anwuchsen und die zentralen

Tempelbürokratien die Rationalisierung des Schreibprozesses

erforderlich machten. Nunmehr wurden 'Keile' mit einem stumpfen

Schreibgriffel in den weichen Ton gedrückt, der anschließend

luftgetrocknet, mitunter auch gebrannt wurde. Anders als die

ägyptischen Hieroglyphen, deren Nutzung auf das Nilland

beschränkt blieb, wurde die neue 'Keilschrift' von den anderen

Kulturvölkern des Alten Orients adaptiert. In Elam löste die

'Keilschrift' um 2500 v. Chr. die dort gebrauchte proto-elamitische

Strichschrift ab. Die persische Keilschrift stellt eine Sonderform dar.

Zu Beginn der Regierungszeit von Dareios I. (521 v. Chr.) besaßen

die Perser keine eigene Schrift. Als Verwaltungssprache des

altpersischen Reiches waren Elamisch und Babylonisch in Gebrauch.

Dareios I. ordnete verfügte daher die die Entwicklung einer

'persischen Keilschrift' , die mit ihren 42 Zeichen (36 Phonogrammen, 5

Logogrammen und einem Trennungszeichen). weitaus einfacher strukturiert

und leichter erlernbar war als die babylonische und elamische

Keilschrift mit ihren ca. 600, bzw. 200 Zeichen. Obgleich die persische

Keilschrift ab 400 v. Chr. durch die Einführung des

Aramäischen allmählich verdrängt werden sollte, kann der

späteste

bekannte Keilschrifttex (astronomische Tabelle) auf das Jahr 75 n. Chr.

datiert werden.

|

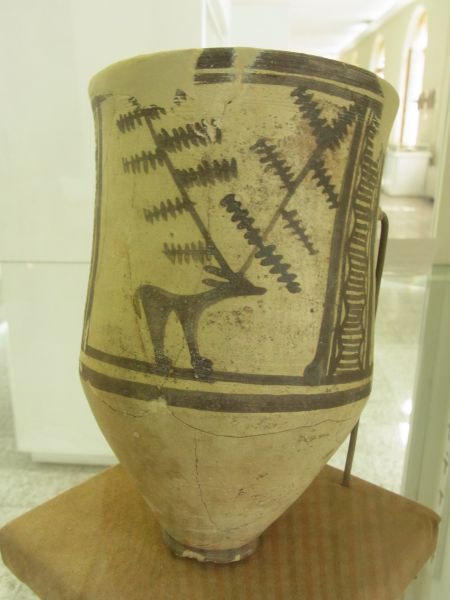

Die

Keramikschale mit Fuss, Igherbōlagh - Teheran, (Foto Mitte) und die

Keramikvase vom Tepe Sialk

(Kāshān, Provinz Isfahan) stammen aus dem

dem Chalkolithikum/Kupfersteinzeit (5. Jahrtausend v.

Chr.).

|

|

|

|

Modell

eines Hauses [?], Sang-e Chakmāq Tepe - Semnan, 5. Jahrtausend vor Chr.

(Foto links). Tonfigurinen, Sarāb - Kermānshāh, 7. Jahrtausend v. Chr.

|

|

|

| Keramikschüssel

mit einer Sauastika,

deren vier Haken anders als bei einer Swastika (Gammadion) nach links

gewendet sind und eine Karamikschüssel mit Fischmotiven, beide

aus

Shar-e Soukhteh - Sistān va Balochestān, 3. Jahrtausend v. Chr. (Foto

links) |

|

|

|

Dreifüssige

Keramikvase (Tripode), Giyān, Provinz Hamedān, (Foto links),

Bitumenbehälter, Susā, Provinz Khuzestān (Foto Mitte) und

Figurine

(Foto rechts), alle aus dem späten 2. Jahrtausend

v. Chr.

|

|

|

|

Keramikschale

mit Kreuz und Getreidemotiven (Foto links), Susā, Provinz Khuzestān,

spätes 5.

Jahrtausend v. Chr. Bitumenbehälter, Susā,

Provinz Khuzestān (Foto rechts), aus dem späten 2.

Jahrtausend

v. Chr.

|

|

|

Die

Statue eines Bullen mit der Inschrift des elamitischen Königs

Untash-Gal aus dem späten 2. Jahrtausend wurde am Nordosteingang

der Zikkurat Dur-Untash (Chongha Zanbil), Khuzistan, ausgegraben.

|

|

|

| Keramikgefäße

mit Tiermotiven, Chesmeh Ali - Teheran, 5. Jahrtausend v. Chr. |

|

|

|

| Drei

konische Vasen mit der 'Schlacht der Tiere' (Foto links) und

den 'Meistern der Tiere' (Fotos Mitte udn rechts), alt-elamitisch, zw.

2600-1900 v. Chr. |

|

|

|

Ebenfalls

alt-elamitisch sind diese typischen 'Handtaschen' aus Chlorit mit

dem 'Meister der Tiere und der Darstellung eines Tempels oder

Palastes [?].

|

|

|

Pfeilspitzen

und Klingen, Luristān 900 - 800 Jahrhundert v. Chr. (Foto links).

Karamikgefäß vom Tepe Sialk, Kāshān, Provinz

Isfahan), 1. Jahrtausend v. Chr.

|

|

|

Wagen-

und Wagenlenker aus Keramik, Amārlu - Gilān, 1 Jahrtausend v. Chr.

(Foto links) Kermik-Tierfiguren, Steinhand und Gipskopf, Susā -

Khuzistan, Achämenidenzeit, 559 - 330 v. Chr. (Foto rechts).

|

|

|

|

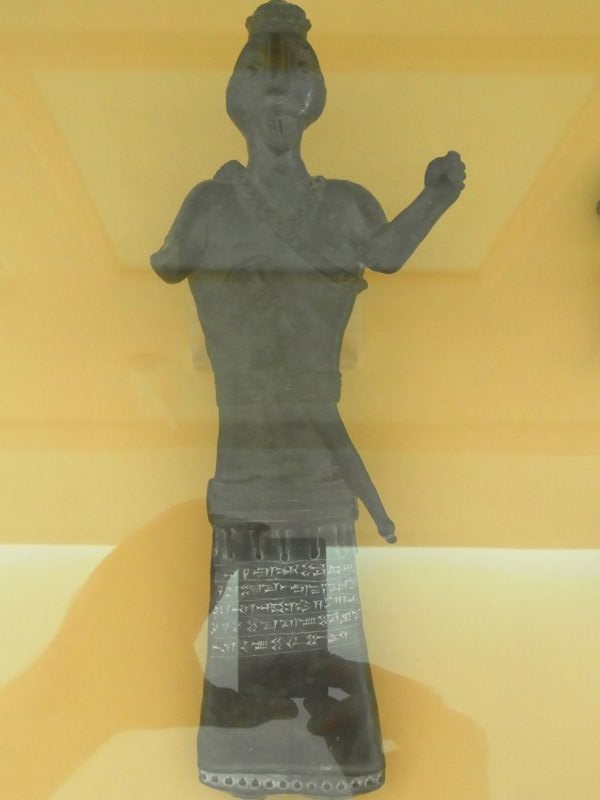

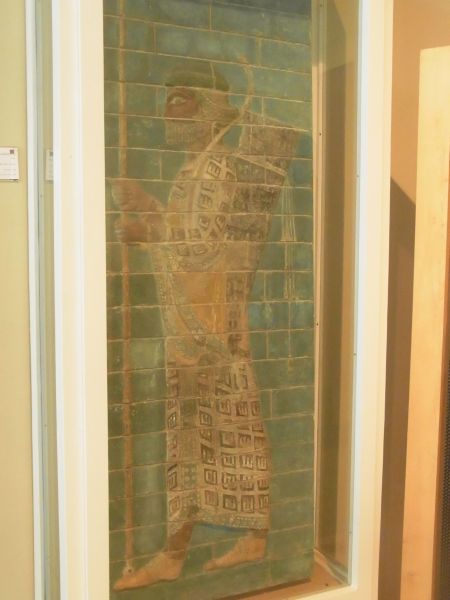

Bronzestatuette

eines Mannes mit babylonischer Inschrift, Luristan, 1. Jahrtausend v.

Chr. (Foto links). Kopflose Statue des Dareios I. (549 v. Ch- 486

v. Chr.) und eine Bogenschütze auf glasierten Ziegeln, Susā -

Khuzistan, Achämenidenzeit, 5. Jahrhundert v. Chr.

|

|

|

|

Die

'Audienz-Szene' aus dem Schatzpalast von Parsa (Persepolis)- Provinz

Fars zeigt den thronenden Dareios I. oder seinen Sohn Xerxes I. Aus der

selben Zeit und vom selben Ort stammt auch diese massive und

tonnenschwere steinerne Löwenpranke, welche einst zur Zierde einer

Säule gehörte.

|

|

|

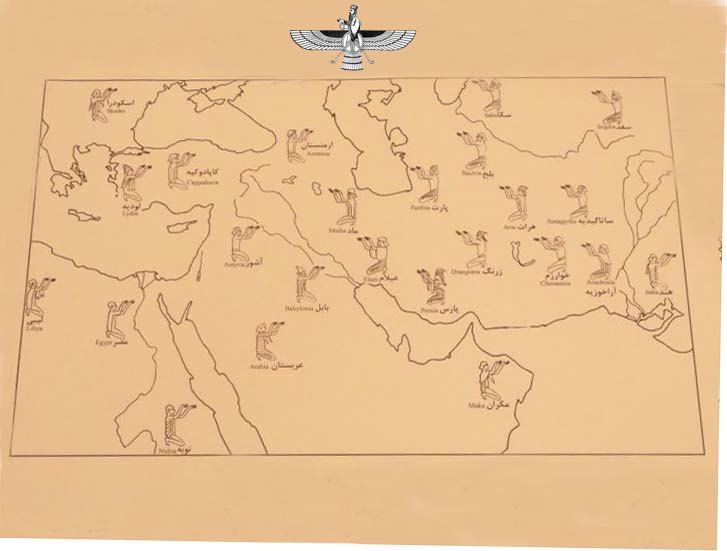

Die

Länder und Völker des achämenidischen Weltreiches (559 -

330 v. Chr.), welches sich als erstes über drei Kontinente (Asien,

Afrika und Europa) erstreckte. Die Verehrung des von Zarathustra

gepredigten Gottes Ahura Mazda wurde erstmals für die

Regierungszeit von Dareios I. ( 549 - 486 v. Chr.) als sicher

nachgewiesen. Der Zoroastrismus (hier in Gestalt des Faravahar)

war

jedoch höchstwahrscheinlich nicht die 'Staatsreligion' des

Achämenidenreiches. Forscher, die davon ausgehen, dass Zarathustra

zwischen 630 v. Chr. bis 553 v. Chr gelebt hatte, halten ein

Zusammentreffen zwischen ihm und Kyros II. (585–530 v. Chr.) für

wahrscheinlich. Kyros II., der sich tolerant gegenüber allen

Religionen zeigte, ermöglichte 539 v. Chr. die Rückkehr der

Juden aus ihrem Babylonischen Exil ins 'Gelobte Land'. Die

jüdische und auch spätere christliche Religion, sowie der

Islam wären ohne die Übernahme einer langen Reihe von

Synkretismen aus dem Zoroastrismus, dem ältesten Monotheismus der

Welt, in ihrer heutigen Form kaum vorstellbar. Wie

wäre wohl die Weltgeschichte weiter verlaufen, wenn die Perser in

den nach ihnen benannten Kriegen die Griechen besiegt hätten?

|

|

|

Ebenfalls

aus der Achämenidenzeit stammen der Bronzevogel und die Skulptur

eines Lamassu (Schutzdämon mit Stierkörper, Flügeln

& humanoiden Kopf).

|

|

|

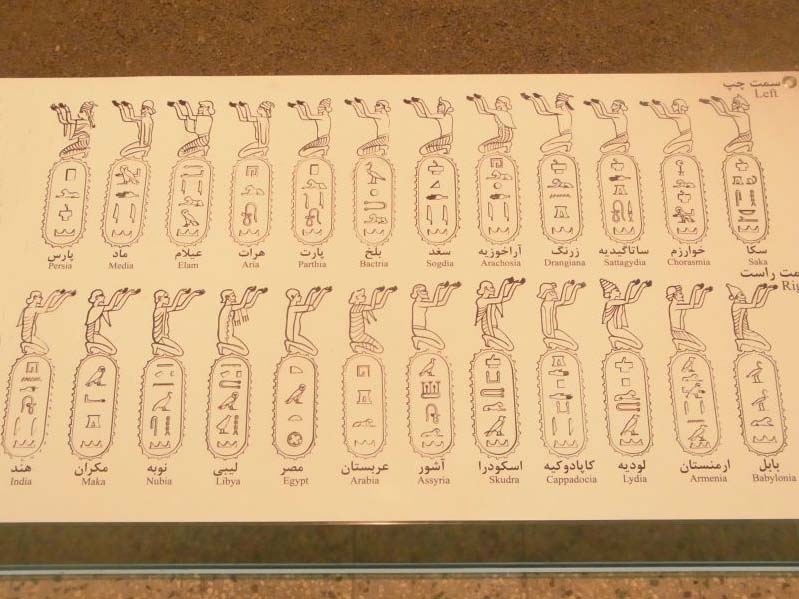

Ziegel

mit einer Inschrift, Talar-e Bar - Persepolis, 5. Jahrhundert v. Chr.

und eine elamisch-persischen Bilingue, des Großkönigs

Xerxes I.

|

|

|

|

| Lebensgroße

Bronzestatue eines parthischen Fürsten, Shami -(Izeh) Khuzistān,

250 v. Chr. - 224 n. Chr. (Foto links). Eine typische

achämenidische Säule (Foto Mitte) und die Steinskulptur eines

sitzenden Hundes, beide aus Persepolis - Provinz Fars, 5. Jahrhundert

v. Chr. |

|

|

|

Bronzene

Pferdefigurine und ein Relief mit persischen Würdenträgern,

Persepolis, Achämenidenzeit.

|

|

|

|

|

Relief

eines Torpfostens, Persepolis - Tachra, 5. Jahrhundert v. Chr.

Ein parthischer Krieger, Bard-e Neshandeh - Khuzistan und ein

parthisches Rhyton,

Damavand - Teheran, aus der Zeit zwischen 250 v. Chr. bis 224 n. Chr.

|

|

|

Während

der 'Salzmann' (konservierte Mumie) mittels C14-Analyse auf die

Zeit um 293 n. Chr. datiert werden konnte, stammt der glasierte,

sechsbeinige Keramik-Kerzenhalter aus dem sassanidischen Susa,

224 - 642 n. Chr.

|

|

|

|

|

Viele

Exponate des Alten Orients und Altpersiens befinden sich heute in

europäischen Museen, wie dem Louvre in Paris, Britischen Museum in

London und Vorderasiatischen Museum in Berlin. Umso erfreulicher ist es

daher, dass im Teheraner Reza-Abbasi-Museum noch einige

Schmuckstücke zu sehen sind. Wie diese drei uratäische

Stab-Adoranten aus dem Nordwesten des Iran, 9. - 6. Jahrhundert.

|

|

|

|

Ebenfalls

uratäischen Ursprungs ist der Bronzegürtel (Foto

links). Das goldene Rhyton in Form eines Widderkopfes stammt hingegen

aus dem Medien des späten 7., bzw. frühen 6. Jahrhunderts v.

Chr.

|

|

|

Bronzeaxt

mit der Abbildung eines Bogenschützen/Jägers, Lurestan, 1200

- 1000 v. Chr. Der mit Stiermotiven verzierte goldene Becher

stammt ...

|

|

|

|

|

|

|

...wie

die anderen goldenen und mit Bronze legierten Artefakte aus der Zeit

der Achämeniden (559 - 330 v. Chr)-

|

|

|

|

|

| Ein

typisch uratäischer, konischer Helm und ein gerillter Goldbecher

mit Widderköpfen aus achämenidischer Zeit. |

|

|

|

|

Der

Teller aus der sassanidischen Epoche (224 - 642 n. Chr.) erinnert an

den 'byzantinischen' Doppeladler (Foto links). Auch der

Halsschmuck aus dem 5./6. nachchristlichen Jahrhudnert ist sassanidisch

(Foto rechts).

|

|

|

Goldenes

Rhyton in Form eines Pferdekopfes und eine Schale mit einer aus drei

Löwen geformten Triskele, beides sassanidisch, 5. - 6 Jahrhundert.

|

|

|

Ein

silberner Teller mit Goldinlaid und kufischer Schrift, um 1009 n. Chr.

(Foto links). Bronzene Räuchergefäße in Löwenform,

12. Jahrhundert n. Chr.

|

|

|

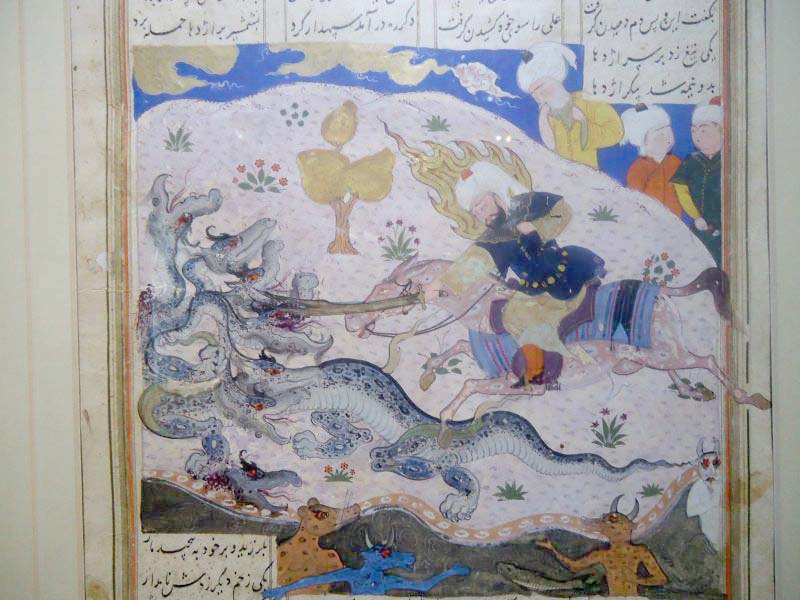

Dolche

mit Horngriffen, Safawidenzeit, 17. Jahrhundert. Das Blatt aus

dem 'Khawaran Nameh' (Buchara Schule, 15. Jahrhundert ach Chr.)

gehört zur umfangreichen Miniaturensammlung des

Reza-Abbas-Museums. Das allegorische Motiv zeigt den Kampf Imam

Alis gegen einen, offensichtlich das Böse verkörpernden

mehrköpfigen Drachen.

|