Schah Mohammad Reza hatte sich

bereits durch seine Unterstützung der von den Geheimdiensten der

USA und Großbritanniens (CIA und MI6) durchgeführten

Operation TP-AJAX zum Sturz des iranischen Premierministers Mohammad

Mossadegh (1882 - 1967) in weiten Teilen des Volkes unbeliebt gemacht.

Für den im Juli 1953 von Winston Churchill und Dwight D.

Eisenhower genehmigten Plan, hatten die Regierungen

Großbritanniens und der USA ein Budget von $ 285.000

bereitgestellt. Wichtigster Grund für diese historische und in

ihrer Art für weitere Aktionen beispielgebende

angelsächsische Einmischung in die Angelegenheiten eines

souveränen Staates, war die Verstaatlichung der

Ölförder- und Raffinerieanlagen (Abadan-Krise).

Den Anlass dafür bot die von Großbritannien geführte

und das Ölgeschäft des Irans dominierende internationale Anglo-Iranian Oil Company

(heute BP), die sich

hartnäckig geweigert hatte, das im Jahre 1993 über eine

Laufzeit von 60 Jahren abgeschlossene Abkommen zu revidieren und ihre

Gewinne aus dem Ölgeschäft gerecht mit dem Iran zu

teilen. Während der Staatsanteil in den benachbarten

Erdölförderländern aufgrund von Verträgen mit

amerikanischen Mineralölkonzernen bei bis zu 50 % lag, wollten die

Engländer weiterhin die Iraner mit nur 20 % Gewinnbeteilung

abspeisen. In einem erbitterten diplomatischen Kampf hatten die Briten

vergeblich versucht, eine Rücknahme der Verstaatlichung zu

erwirken. Die USA schwenkten schließlich auf die britische Linie

ein, weil sie von Churchill 'überzeugt' worden waren, dass

Mossadegh durch ein Bündnis mit der kommunistischen Tudeh Partei

dem Kommunismus in Iran Tür und Tor öffnen würde.

|

Im

Gegensatz zu seinem Vater Reza Schah, der im schiitischen Klerus eines

der Haupthindernisse auf dem Weg des Irans in die Moderne sah und daher

drastische Maßnahmen zu Minimierung von dessen Einflusses

ergriffen hatte, strebte Mohammad Reza einen Ausgleich an. Ajatollah

Gomi, der wenige Jahre zuvor aus Protest gegen die antiklerikale

Politik Reza Schahs den Iran verlassen hatte, nahm die Einladung

Mohammad Reza Schahs an und kehrte im Juni 1942 unter dem Jubel von

mehr als 100.000 Teheranern zurück. Mohammed Reza hatte ihm

zugesichert, die feindselige Politik seines Vaters gegenüber der

Geistlichkeit nicht fortzusetzen, das Tragen des Tschadors wieder zu

erlauben, den Religionsunterricht in den Schulen inklusive eines

Schulgebets einzuführen und auch die Koedukation umgehend

abzuschaffen. Mohammad Reza Schah entsprach den Forderungen Gomis. Im

neuen politischen System unter Mohammad Reza gewann der schiitische

Klerus wieder an Macht und Einfluss. Der junge Schah war dem

Trugschluss erlegen, dass alle Mullahs 'aus ihrem tiefstem Herzen

heraus Monarchisten' seien und ihnen bewusst sei, dass der Islam

im Iran aufgrund einer latenten kommunistischen Bedrohung nur mit der

Monarchie überleben könne. Mit seiner 'Weißen Revolution'

(1963) und der Gründung des Geheimdienstes SAVAK, der neben

marxistischen auch und islamische Bewegungen bekämpfte, zog sich

Schah Mohammed Reza den Zorn des

Ruhollah Musavi Chomeini/Khomeini (1902 - 1989) zu, der ihn in

seiner

'Rede gegen den Tyrannen unserer Zeit' bereits am 3. Juni 1963 während

der Aschura-Feierlichkeiten in der Faizieh-Schule von Qom als

zionistischen Agenten persönlich angriff. Mit der

anschließenden Verhaftung Chomeinis und dessen Exil in Bagdad

sollte schließlich eine Entwicklung einsetzten, die weder durch

die Repressionen des SAVAK (Sazeman-e

Ettela’at va Amniat-e Keshvar), noch durch den 1977 propagierten

'Offenen politische Raum', der eine Abschaffung der Zensur, die

Einführung der Versammlungsfreiheit, die

Zulassung demokratischer Parteien und die Abhaltung freier Wahlen

vorsah, abgewendet werden konnte. Die unglaublichen Kosten für die

vom 12. bis zum 16. Oktober 1971 ausgerichtete 2500-Jahr-Feier der Iranischen Monarchie,

mit der Mohammad Reza an den Ruhm und die Größe der antiken

Achämeniden anzuknüpfen versuchte, waren ein weiterer

Mosaikstein, der den Verdruss und die Zahl seiner Gegner wachsen

ließ.

|

|

|

Im Zuge

der Konferenz von Guadeloupe, die sich auf Einladung des

französischen Präsidenten Valéry Giscard d’Estaing vom

4. Januar bis 7. Januar 1979 auf der französischen Karibikinsel

als informelles Treffen nach dem G7-Gipfel zusammen gefunden hatte,

entzog der Westen, allen voran US-Präsident Jimmy Carter, Schah

Mohammad Reza Pahlavi seine weitere Unterstützung. Valéry

Giscard d’Estaing wurde beauftragt, den Kontakt zu Ajatollah Chomeini,

der in Paris eine Allianz aus Mullahs, Bürgerlichen und Linken zum

Sturz des Schahs schmiedete, herzustellen und die Frage eines

möglichen Regierungswechsels zu erörtern. Mit den Worten 'Ich

bin müde und brauche eine Pause' verließ Schah Mohammad Reza

Pahlavi am Mittag des 16. Januar 1979 über den Teheraner Flughafen

den Iran, dieses Mal für immer.

|

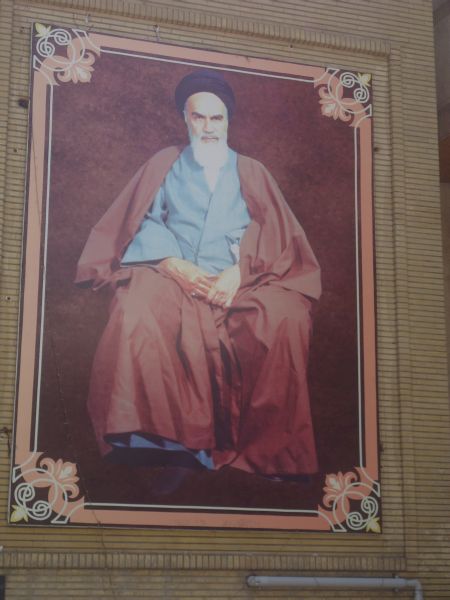

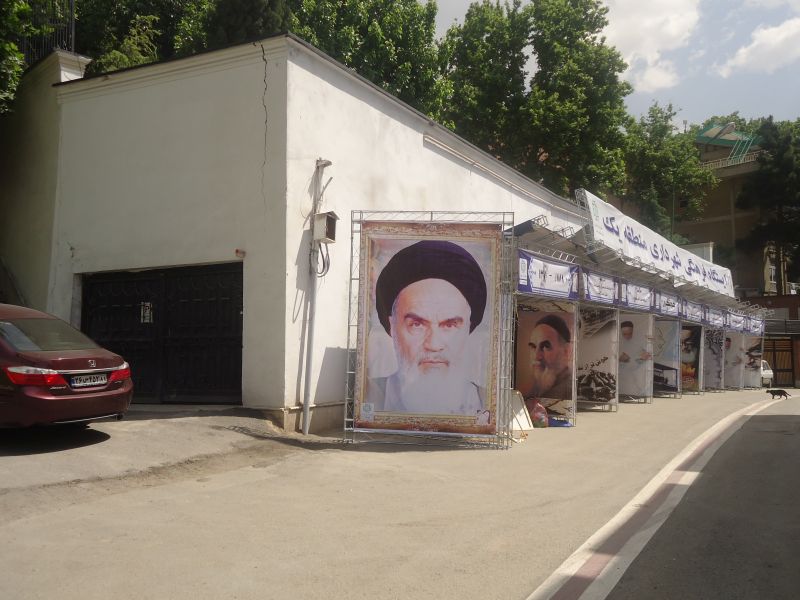

Im

Teheraner Stadtbild ruft das Plakat eines jungen Iraners den 'Sturz des

Schahs' in Erinnerung (Foto links), während

großformatige Leinwände die Islamische Revolution und ihrer

Protagonisten preisen (Foto rechts).

|

|

|

Das

einstige Teheraner Wohnhaus des Imam Ayatollah Sayyid Ruhollah Musavi

Chomeini (Khomeini) befindet sich in Jameran, einem zu den höher

gelegenen

'shemiranat' (kühleren Orte) gehörenden Stadtteil am

Fuße des Alborz. Die nach dort führende Straße Hasani Kia, wird von zahllosen

Porträts des Revolutionsführers gesäumt.

|

|

|

| Die

bereits 1865 Versammlungshalle

Husayiah Jamaran (Foto links) war bereits im Jahre 1903 von Sayyid Ibrahim Jamarani treuhänderisch

der Gemeinde von Jamaran übergeben worden. Im Jahre 1980 wurde das

an seiner Nordseite befindliche Wohnhaus (Foto rechts) von Sayyid Mahdi Imam Jamarani Ayatollah

Chomeini und seiner Familie, die selbst keine Immobilie in Teheran

besaßen, zur untentgeltlichen Nutzung überlassen. Dennoch

zahlte Hadrat Imam eine

monatliche Miete von 80.000 Rials. |

Während

die Nachkommen des älteren Enkels des Propheten Mohammed und

Sohnes Alis, Hasan, den Ehrentitel Sherif

(arab. Edler) tragen, werden die Nachkommen Husains als Sayyid (arab. Herr) bezeichnet.

Letztgenannte sind fast ausschließlich im Irak und im Iran

beheimatete Schiiten, etwa 600.000 an der Zahl. Ihr

Hauptsiedlungsgebiet im Iran ist seit dem 7. Jahrhundert die

Umgebung der Stadt Qom. Zu

erkennen sind die Sayyids an ihren

schwarzen Turbanen. Eine

Nachkommin Husains wird Sayyida

genannt, von denen die bekanntesten

seine

Tochter Sayyida Sukaina und deren Tochter Nafisa at-Tahira sind. Die

letztgenannte war eine Lehrerin von asch-Schafi'is, dem Begründer

der

schafiitischen Madhhab (Rechtsschule) im sunnitischen Islam. Nachkommen

einer Sayyida in weiblicher Linie werden auch Mirza genannt,

von denen es etwa 1 Million im Iran gibt.

|

|

|

| Die

Veranda von Chomeinis Wohnhaus von der ein Steg zur Versammlungshalle Husayiah Jamaran führt (Foto

links). In einem Raum unmittelbar hinter der Veranda (Foto rechts)

empfing Imam Chomeini neben iranischen auch ausländische Politiker

und Würdenträger. |

Die

iranischen Zwölferschiiten gehen davon aus, dass es angefangen bei

Alī ibn Abī Tālib zwölf Imame

gab, wobei der letzte als Mahdi,

der verborgene Imam ist. Zusammen mit dem Propheten Mohammed und dessen

Tochter Fatima gelten die zwölf Imame als die 'Vierzehn Unfehlbaren'.

Nach schiitischer Vorstellung erbt der Imam das geheime Wissen und

Verständnis des Korans und besitzt eine exklusive Autorität

in der Interpretation seines Inhalts und der Aufstellung des

islamischen Rechtssystemes. Seit dem 9. Jahrhundert wird ein Imam als

der perfekte und unfehlbare Interpret und Richtungsweisende zur wahren

Religion (ma’sum) angesehen. Der verborgene zwölfte Imam wird als

Mahdi ('Messias'), der die Welt nach seiner Rückkehr zum wahren

Glauben führen wird, verehrt. Daneben wird die Bezeichnung Imam

aber auch als Ehrentitel für besonders fromme oder gelehrte

Persönlichkeiten im sunnitischen Islam verwendet, wie für die

Begründer der vier Richtungen der Normenlehre, der Theologe und

Rechtsgelehrte Imām al-Haramain („Imam der beiden heiligen

Stätten“) und auch Hasan al-Bannā, der Gründer der

ägyptischen Muslimbruderschaft, der von seinen Anhängern

al-Imām aš-šahīd (Märtyrer-Imam) genannt wird. In der Zwölfer-Schia wird seit den

1980er Jahren auch Ayatollah Chomeini mit dem Titel Imam geehrt.

|

|

|

|

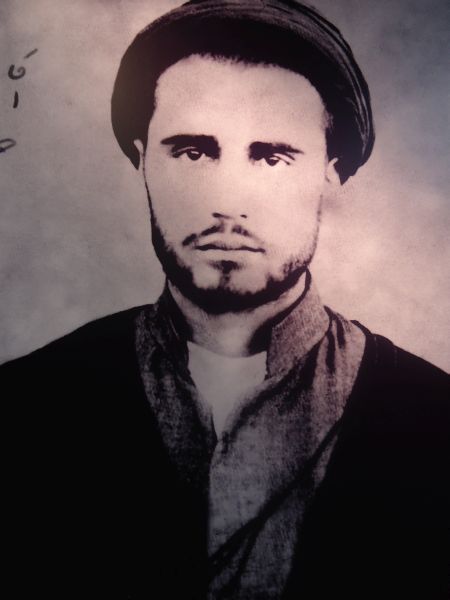

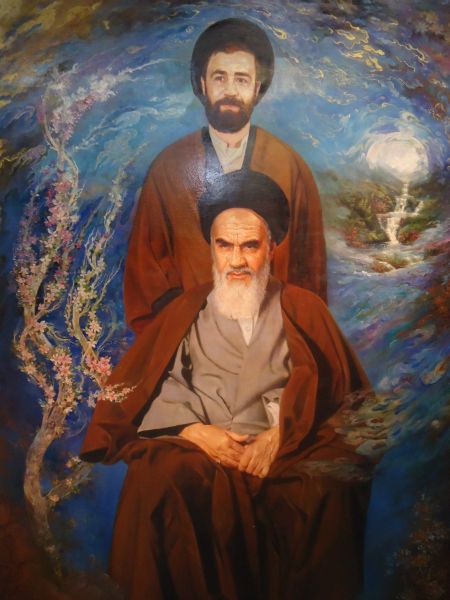

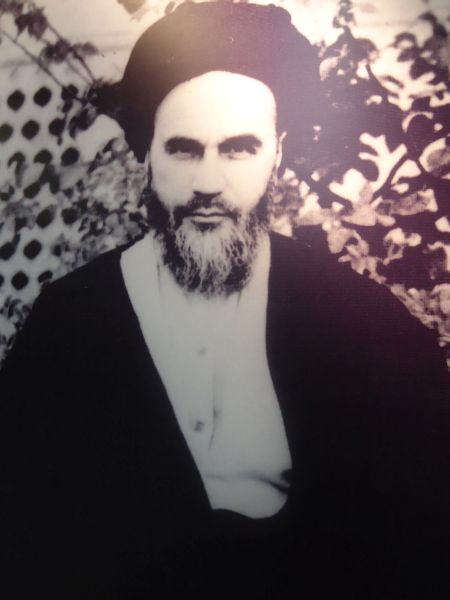

Im

Jahre 1999 wurde vom damaligen iranischen Präsidenten Mohammad

Chātami (*1943) die Jamaran Galerie

eingeweiht, in der anhand von Bildern Fotos und Dokumenten das Leben

und die Arbeit Chomeinis nachgezeichnet werden. Während die beiden

Fotos Chomeini im jüngeren und fortgeschrittenen Alter zeigen, ist

er auf dem Bild in der Mitte mit seinem zweitältesten Sohn Ahmad

(1946 -1995) zu sehen, der unter ebenso geheimnisvollen Umständen

verstarb, wie zuvor sein älterer Bruder Mustafa (1932 - 1977).

|

|

|

|

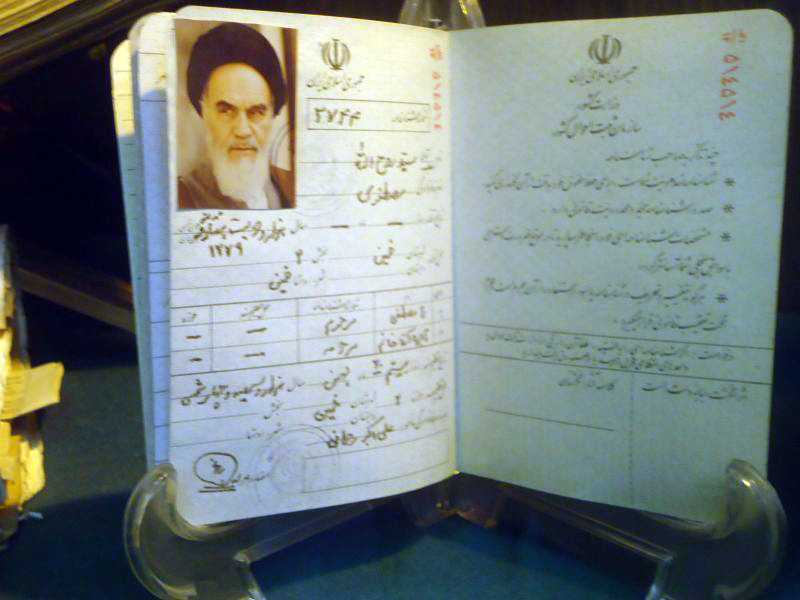

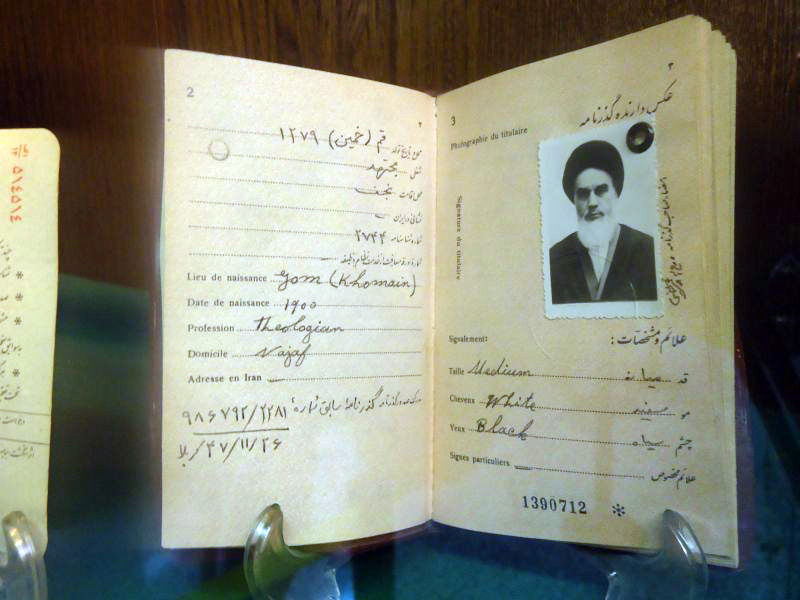

Auch

diese beiden Ausweispapiere Chomeinis gehören zu den

Ausstellungsstücken.

|

|

|

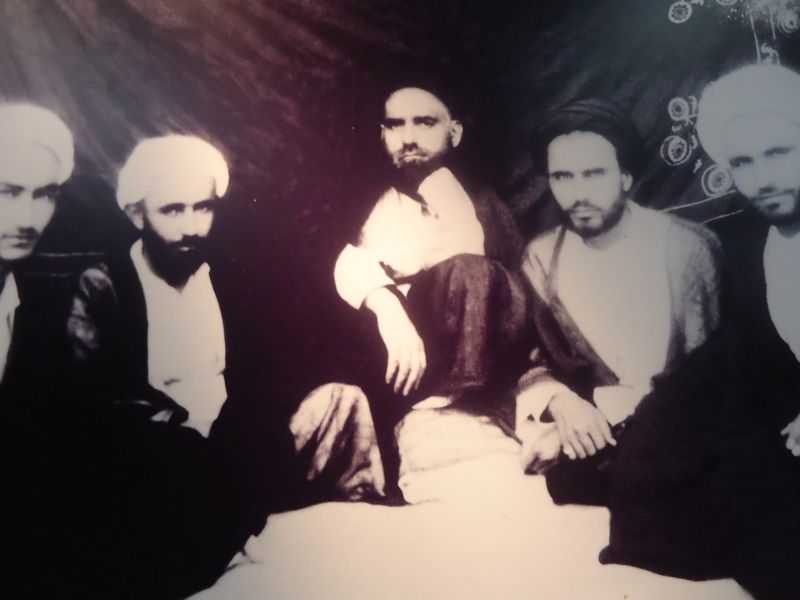

Der junge

Chomeini (zweiter von rechts) im Kreise seiner Kommilitonen an der

Rechtsschule des Abdolkarim Haeri Yazdi in Qom, wo er 1936 neben der

Qualifikation eines Mudschtahid den religiösen Titel eines

Hodschatoleslam erwerben konnte und 1943 seine erste Schrift Kašf al-asrār (Enthüllung der

Geheimnisse), in der er auch die Abschaffung der Monarchie propagiert,

veröffentlichte. Nach einem Flug mit einer

Air France Boeing 747 von Paris aus betrat Chomeini am 1. Februar 1979,

um 9.39 Uhr Ortszeit auf dem Mehrabad International Airport zum

ersten Mal seit über 14 Jahren wieder iranischen Boden. Zu

der privilegierten Entourage,

die Chomeini bei seiner Rückkehr in den Iran im Flugzeug begleiten

und danach in den Monaten der Revolution mehrfach interviewen durften

gehörte auch der deutsch- französische Journalist und

Publizist Peter Roman Scholl-Latour (*1924 in Bochum).

|

|

|

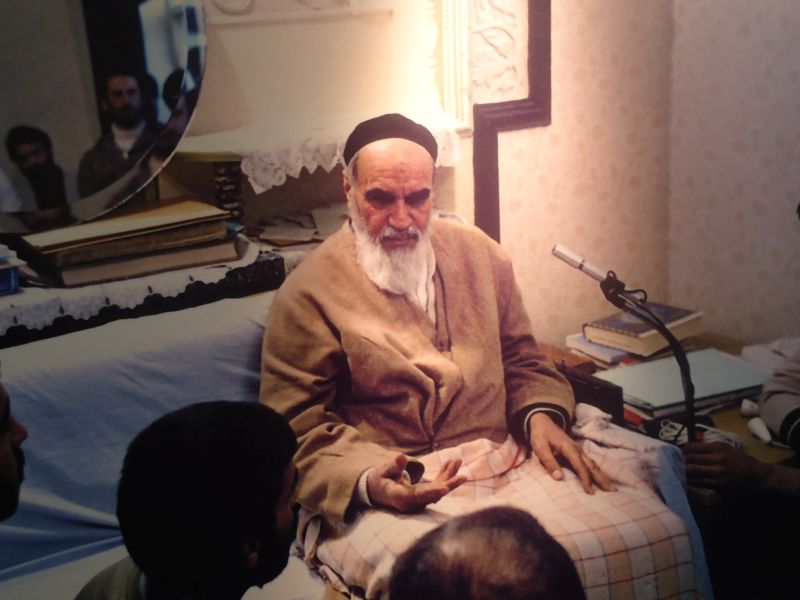

| Chomeini

bei einer 'Audienz' auf der Couch seines Verandazimmers (Foto links)

und im Kreise seiner Familie während eines Behandlungsaufenthaltes

im Martyr Raja'i Cardiac Hospital von Teheran (Foto rechts).

|

|

|

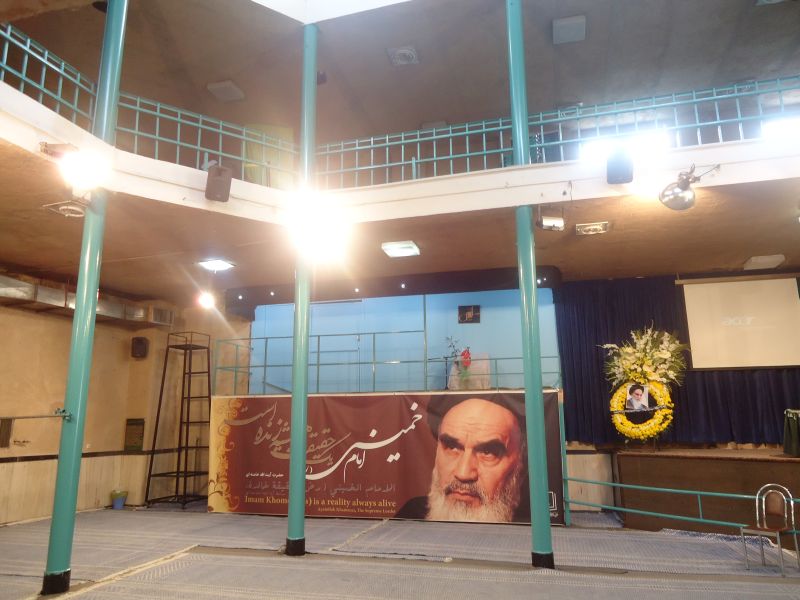

Chomeini

spricht von einer Tribüne in der Husayiah

Jamaran zu seinen ausländischen Gästen (Foto links).

Die Tribüne, hinter der sich der Steg zu Chomeinis Wohnhaus

befindet, gibt es heute noch, die Wände der Versammlungshalle sind

allerdings mittlerweile verputzt (Foto rechts).

|

|

|

In der

Mitte des überdachten Weges zur Hasani Kia fließ ein Frischwasserkanal, der an die

berühmten 'Freiburger Bächle'

erinnern lässt. Unserer Reisegruppe wurde hier nicht nur ein

ein Imbiß in Form eines Kuchens und gekühlten

Fruchtsaftes kredenzt, sondern - ebenfalls gratis - eine Reihe von DVDs

und CDs, unter anderem mit iranischer Musik überlassen. Das 10

Kilometer südlich von Teheran, in der Nähe des Friedhofes

Behesht-e Zahra (Paradies von Zahra) errichtete Chomeini-Mausoleum beherbergt neben

dem Schrein des Ayatollahs auch die Schreine seiner 2009 verstorbenen

Ehefrau Khadijeh Saqafi und seines Sohnes Ahmad. Nach wie vor im Bau,

soll es nach seiner Fertigstellung das Kernstück eines sich

über 20 qkm erstreckenden Komplexes sein, der neben einer Akademie

für Islamstudien, ein kulturelles und touristisches Zentrum mit

einer Einkaufspassage und einem Parkplatz- gelände für bis zu

20.000 Fahrzeuge beherbergen soll. Der Ort ist Pilgerstätte

für Anhänger Chomeinis, von denen zu seiner Beisetzung etwa

10 Millionen Menschen erschienen waren. Für iranische

Regierungspersonen besitzt das Mausoleum eine große symbolische

Bedeutung, der auch beim Besuch ausländischer

Würdenträgern Rechnung getragen wird. Mit der Pflege des 2

Milliarden teuren Projektes wurde Chomeinis Enkel Hassan betraut.

|

|

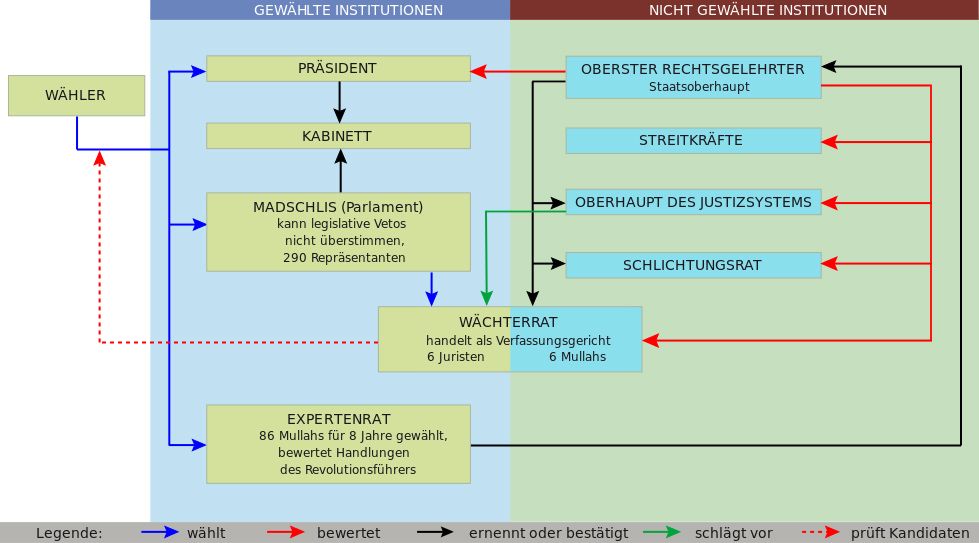

Zu

Chomeinis Vermächtnis gehört die Verfassung der am 1. April

1979.

proklamierten Islamischen Republik Iran, die neben theokratischen auch

demokratische Elemente vorweist.

(Grafik, Quelle Wikipedia)

|

Eine

komplette und differenzierte Darstellung von Chomeinis 'Taten

und Positionen', wie die Geiselnahme in der US- Botschaft, die

Verfolgung, Liquidierung und Massenhinrichtungen politischer

Gegner,

sowie die Fatwa gegen Salman Rushdie usw. würden den Rahmen dieser

homepage sprengen.

|

|

|

|