|

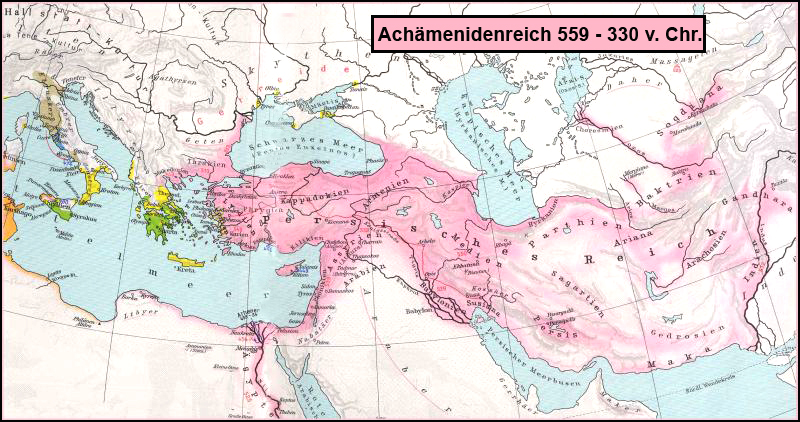

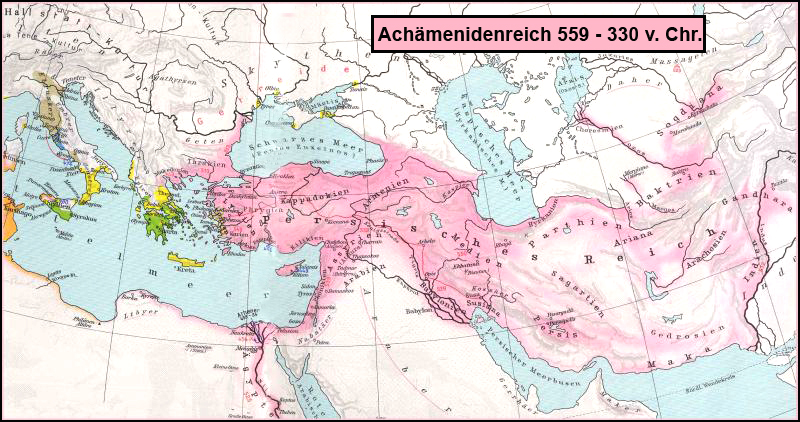

Das Alt-Persische Reich der

Achämeniden (559 -

330 v. Chr.) erstreckte sich in seiner größten Ausdehnung

über drei Kontinente.

|

|

|

Zur

Verlegung der altpersischen Residenzstadt Pāsārgād (Pasargadae) an den

80 Straßenkilometer südwestlich davon liegenden Ort der

Neugründung Parseh wurde

am Fuß des Kuh-e Mehr eine 125.000 qm große Terrasse

angelegt. Die um das Jahre 518 v. Chr. von Dareios I. gegründete

Palast- und Residenzstadt sollte unter ihrem griechischen Namen 'Persaipolis' (Stadt der Perser)

weltberühmt werden. Von den Iranern wird sie jedoch nach einer

Sagengestalt aus der altpersischen Mythologie als als Tacht-e

Dschamschid (Thron des Dschamschid),

bezeichnet. Die

achämenidische Neugründung war auch wichtiger Ort, an dem die

Großkönige des Imperiums die Zeremonien zu nationalen und

religiösen Feiertagen, wie dem altiranischen Neujahrsfest Nouruz

(Neuer Tag) zelebrierten. [In der

Türkei war das von den Kurden (Nachfahren der antiken,

indoeuropäischen Meder) begangene Fest jahrzehntelang

verboten, bis es 1994 zum 'alttürkisches

Fest Nevruz' erklärt und

im Jahr darauf erstmals landesweit und offiziell gefeiert wurde!]

|

|

|

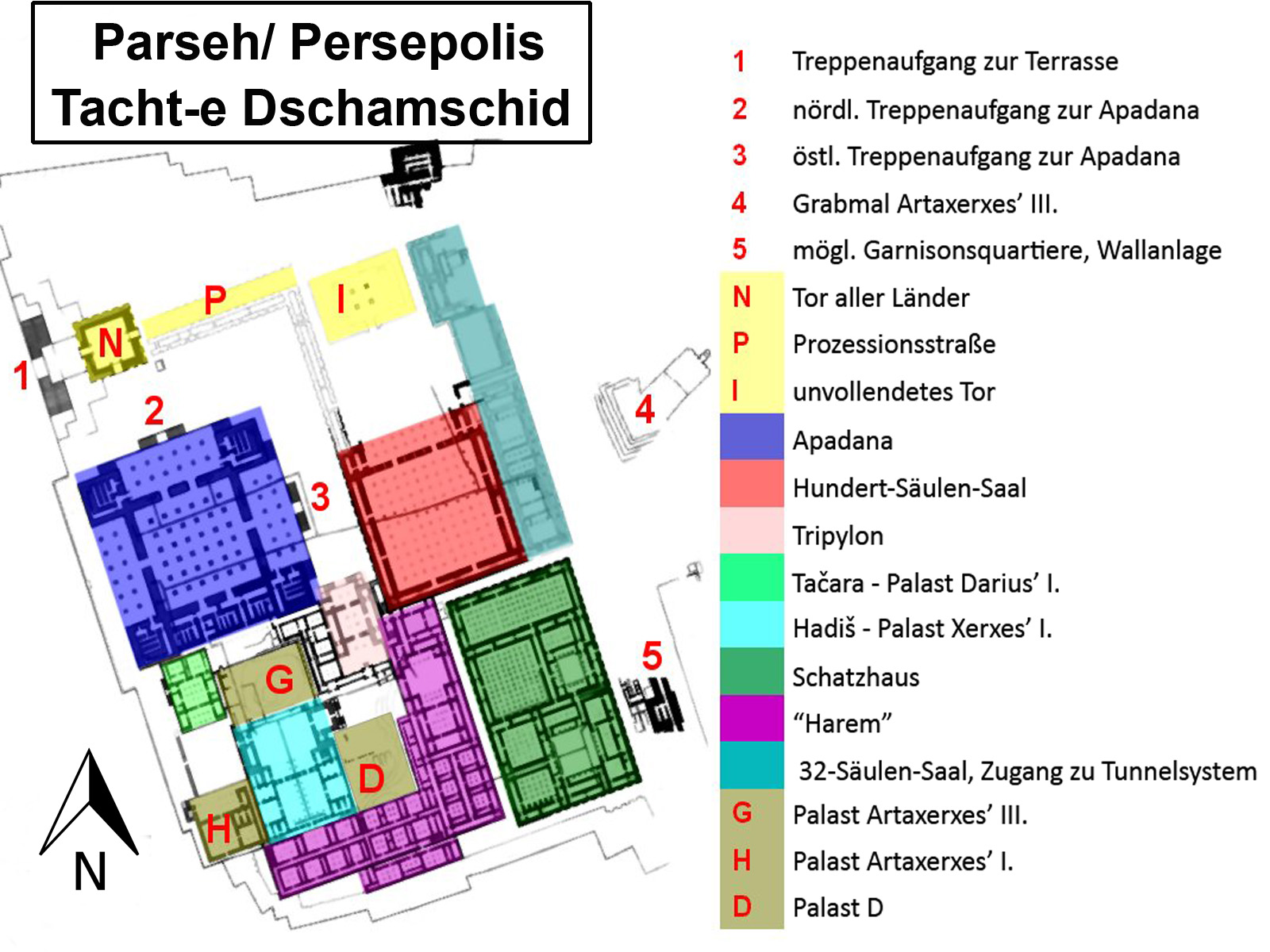

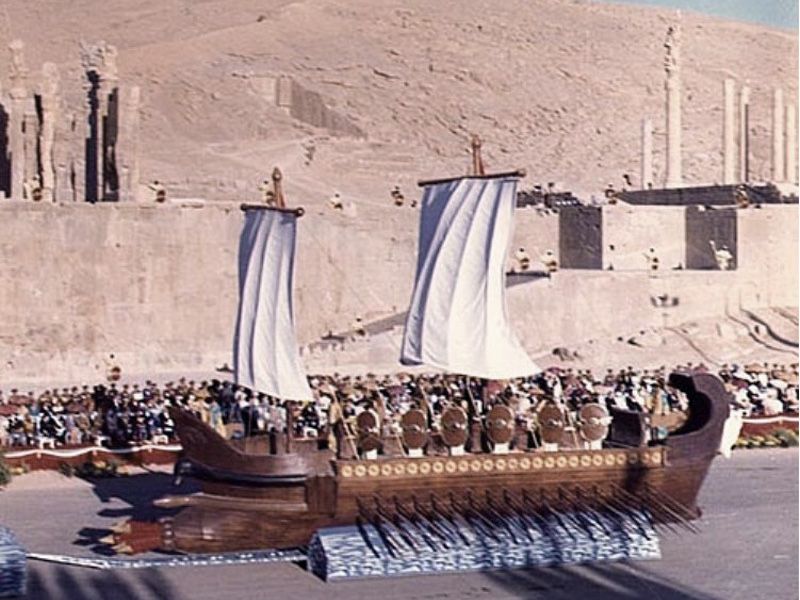

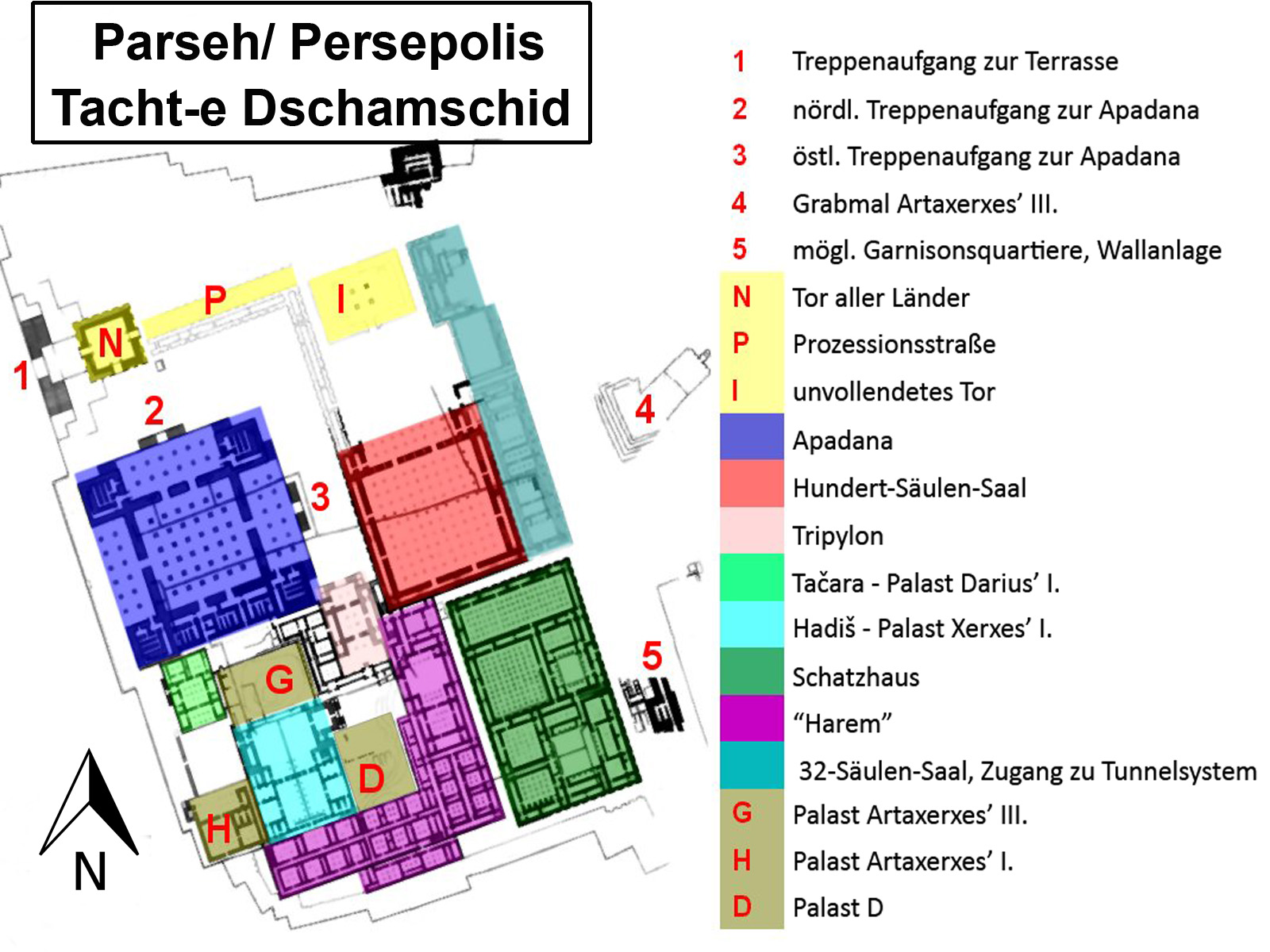

| Der

Lageplan gibt einen Überblick über die auf Weisungen mehrerer

Herrscher errichteten Bauten (Quelle: Pentocelo in

Wikipedia). Unter exorbitanten Kosten ließ der letzte Shah,

Mohammad Reza Pahlavi, vom 12. bis zum 16. Oktober 1971 in Persepolis

die monströse '2500-Jahr-Feier der Iranischen Monarchie'

ausrichten (Foto rechts). Mit dieser Propagandaveranstaltung

sollte eine Rückbesinnung auf Achämenidenherrscher Kyros II.

und die Geschichte des antiken Irans erreicht und das internationale

Ansehen und Legitimation Pahlevis als persischer Herrscher

gestärkt werden. Tatsächlichen wurde die Veranstaltung des

iranischen Despoten zu einem weiteren Sargnagel der sich zu Ende

zuneigenden Herrschaft seiner kurzlebigen Dynastie'. |

|

|

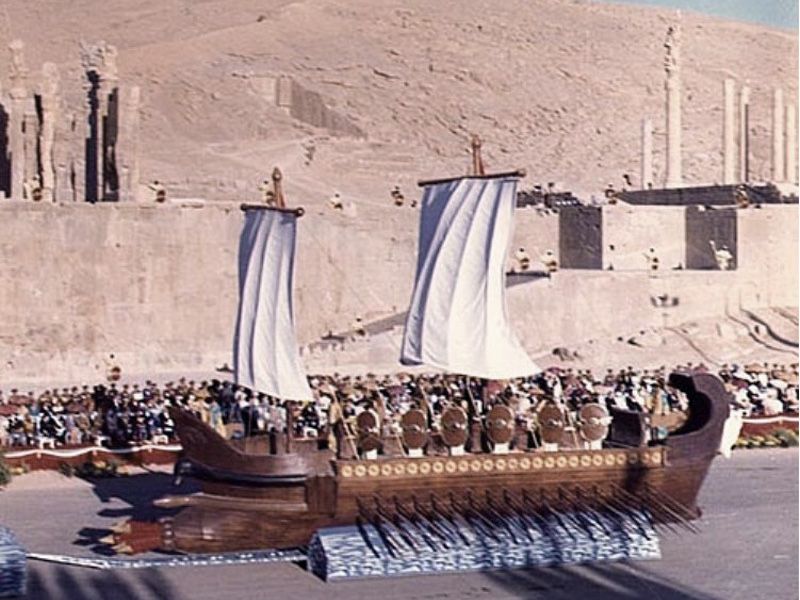

Der

Vorplatz der Plattform an dem 1967 eine breite Kulisse

ausländischer Staatsgäste einer historisierenden Parade, zu

der auch Biremen (Zweiruderer) gehörten, beiwohnen konnte, ist

heute verwaist (Foto links und rechts). Nach ihrer sinnlosen

Zerstörung durch die Truppen des rasenden

Makedonen Alexander, genannt der Große, (330 v. Chr.) fanden die

teilweise rekonstruierten Überreste der einstigen Weltmetropole

1979

Aufnahme in die Liste des Unesco-Weltkulturerbe.

|

|

|

Unter den

aus dem gesamten altpersischen Reich angeworbenen Bauarbeitern,

Handwerkern, Architekten und Künstlern befanden sich weder Sklaven

noch Kriegsgefangene. Umfangreiche Entlohnungslisten, die in den

Archiven von Persepolis gefunden wurden, zeugen davon, dass es sich bei

den beschäftigten Elamern, Babyloniern, Assyrern, Ägyptern

und Ioniern durchweg um freie, bezahlte Mitarbeiter handelte. Zwei

symmetrische, zur Zeit von Xerxes I. angelegte Treppenaufgänge

stellen den einzigen Zugang zu der höher gelegenen Plattform. Nach

außen hin waren die Treppen ursprünglich mit einer

zinnenbekrönten Balustrade abgeschlossen. Nachdem man den

Treppenaufgang erklommen hat, sieht man im Süden die übrig

gebliebenen Säulen des einstigen Empfangspalastes der

achämenidisch Herrscher, der als

Apadama bezeichnet wird.

|

|

|

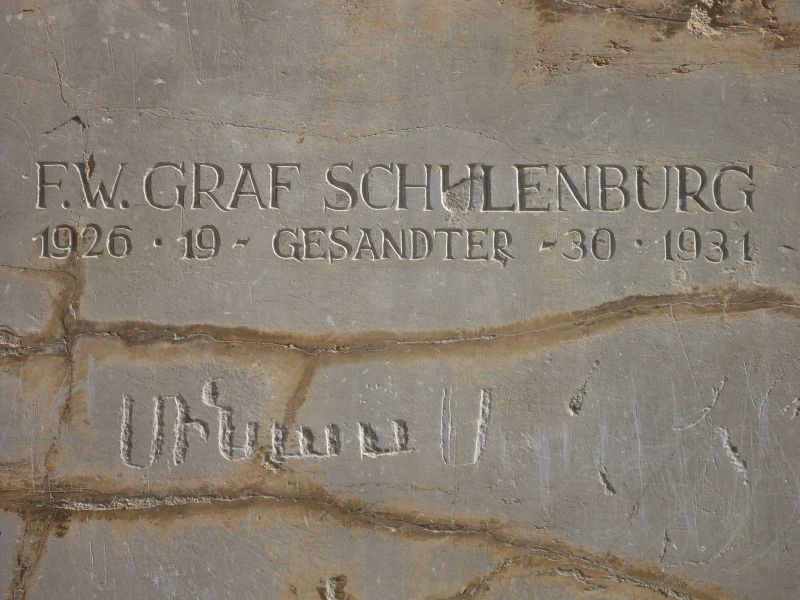

Um auf

das Gelände zu gelangen, muss der Besucher auch heute noch das

unter Xerxes I. errichtete Tor aller

Länder, bzw. Völker passieren. Anders als in der

Antike muss er sich dort jedoch weder registrieren lassen noch seines

Zutrittes zum Palast auf einer Wartebank ausharren. Während die

Decke des 16,5 Meter hohen Raumes von vier Säulen getragen worden

war, sind die beiden nach außen blickenden monumentalen

Stierskulpturen zum Teil noch heute vorhanden. Im einstigen Innenraum

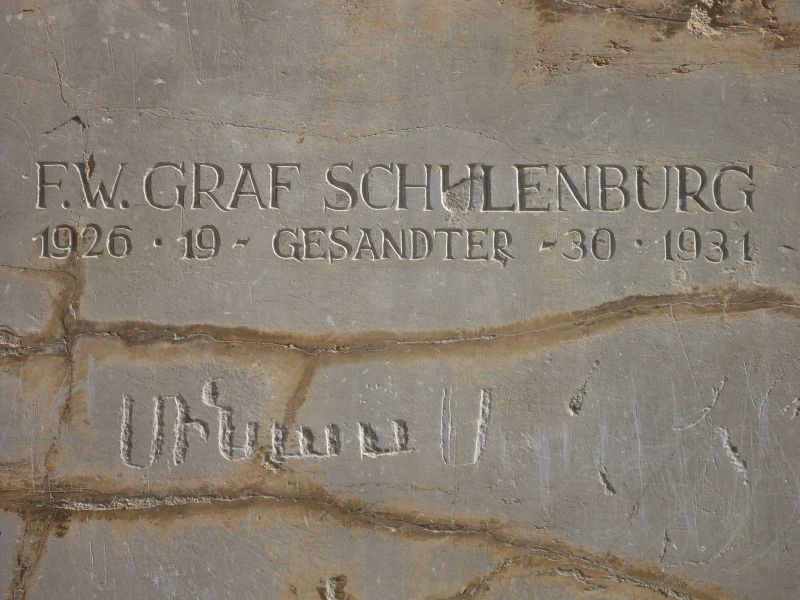

des Tores haben sich zahlreiche Besucher verewigt, wie beispielsweise

der deutsche Diplomat und spätere Widerstandskämpfer gegen

den NS-Staat, Friedrich-Werner

Erdmann Matthias Johann Bernhard Erich Graf von der Schulenburg

(1875 - 1944), der von 1926 bis 1931 als Gesandter in Teheran weilte. Das

untere in den Stein gemeißelte Graffiti stammt von einem Armenier

(Foto rechts).

|

|

|

Als

Pendants zu den beiden Stierskuplturen wurden am

gegenüberliegenden Ausgang zum Palastgelände zwei

geflügelte Mischwesen mit menschlichem Kopf und Stierlaibern

angebracht. Derartige Lamassu

(sumerisch: lama, akkadisch: lamassu) oder Schedu waren von den Persern als

Darstellungen von Schutzgöttern aus Mesopotamien übernommen

worden.

|

|

|

Die

Lücken zwischen den übrig gebliebenen steinernen Bauelementen

waren einst mit Lehmziegelmauerwerken geschlossen. Am Tor der

Länder beginnt 10 Meter breite 'Straße der Armee', (Foto

rechts) welche nach 92 Metern am "unvollendeten Tor' endet.

|

|

|

Am Rande

des Prozessionswegs finden Darstellungen des Homa, eines legendären Vogels

der alt-iranischen Mythologie und der späteren der

Sufi-Fabeln. Der als Glücks- und Freudenspender geltende

Vogel findet sich heute im Logo der Iran

Air wider und ist gleichzeitig auch der Namensgeber für die

als Homa-Class bezeichnete Business Class der Fluggesellschaft. Die

Nordseite des auf einer 3 Meter hohen Terrasse errichteten Apadama (altpers.: Palast).

Der Empfangspalast der achämidischen Herrscher wurde unter Dareios

I. begonnen und unter Xerxes vollendet.

|

|

|

Die

nordöstliche Ecke des Apadama (Foto links) mit den Resten von

Vorhalle und Turm. Wie an den drei anderen Ecken des Gebäude

gelangte man auch hierin die oben im Turm gelegenen Wach- und

Lagerräume. Die mit einer Balustrade gekrönte

Außenfassade des Ostaufgangs zum Apadama (Foto rechts).

|

|

|

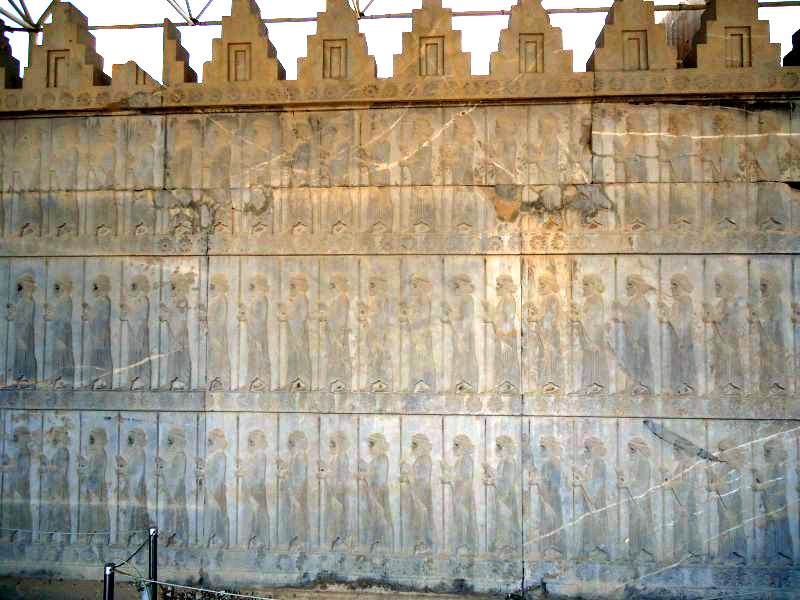

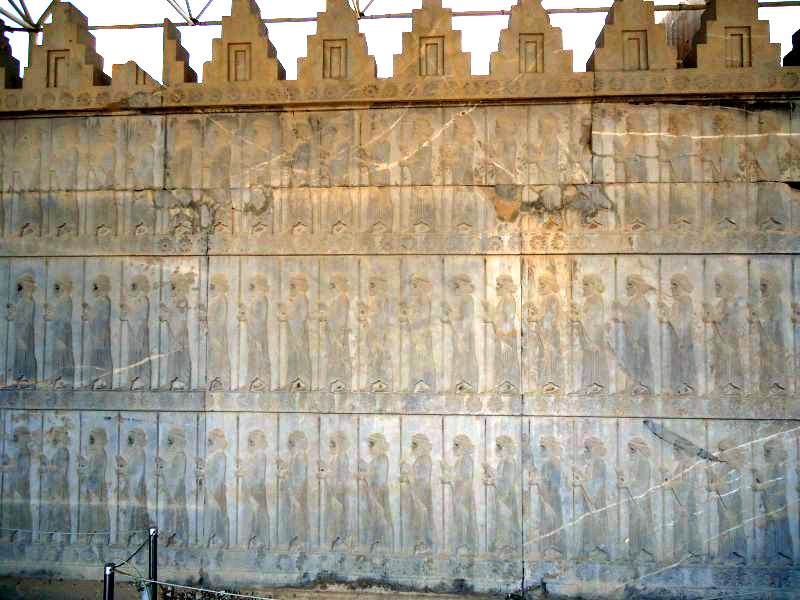

Am

nördlichen Treppenlauf des Ostaufgangs wurden ausschließlich

mit den

Angehörigen des Iranshahr-Adels Vertreter der drei Volksgruppen

des

achämenidischen Kernlandes abgebildet: Perser, Meder und Elamer Im

obersten Register werden von Stallmeistern Pferde geführt, denen

noch

zwei Streitwagen mit elamischen Wagenlenkern folgen. Die beiden unteren

Register zeigen abwechselnd persische und medische

Würdenträger. Die

Perser tragen eine, an eine Federkrone erinnernde, nach oben breiter

werdende kannelierte Kopfbedeckung und ein langes, in Falten fallendes

Schalgewand. Die Meder sind an ihrer runden Filzkappe, Hose, Chiton und

mantelähnlichen Umhängen zu erkennen. (Foto links) Die

ebenfalls mit Stufenzinnen bekrönte Balustrade der Innenfassade

des Ostaufgangs zeigt die lanzentragenden Soldaten, der sogenannten Unsterblichen

(Foto rechts). Diese Bezeichnung stammt von den antiken Griechen und

rührte daher, dass die kaiserlichen Garde stets aus 10.000 Mann

bestanden hatte. Den Persern war dieser Begriff für ihre

Elitetruppe

hingegen unbekannt.

|

|

|

| An den

Seiten der Außen- und Innenfassade spiegelverkehrt jeweils das

Motiv eines - einen Stier

reißenden - Löwen angebracht (Foto links). An

der Südfassade des Ostaufgangs wurden 23 Delegationen der insgesamt 28

Völkerschaften des achämenidischen Weltreiches

dargestellt, wie sie am Nouruz-Fest dem Shainsha ihren jährlichen

Tribut darbringen. Warum fünf Völker, darunter auch die Juden

fehlen,

weiß man nicht. Die drei bis neun Personen umfassenden

Abordnungen

werden abwechselnd jeweils von einem persischen oder medischen Adligen,

der den Anführer der Gruppe an die Hand genommen hat, zum

Großkönig

geführt. Der Abschluß einer Gruppe wird immer von einem Baum

gebildet.

Alle dargestellten Personen bewegen sich in nördliche Richtung, d.

h.

zum Eingang des Apadama (Foto rechts). |

|

|

| Den

Anfang macht eine neunköpfige Gruppe der Meder, deren

Anführer von einem Perser geleitet wird. Sie bringen Krüge,

geschirr, ein Kurzschwert in einer kunstvoll verzierten Scheide,

Oberarmreifen und Gewänder und sind an der iranischen

Reinertracht mit Hosen, knielangen Obergewändern und ihrer, den

ganzen Kopf umhüllenden Mütze (Baschlyk) zu erkennen (Foto

links). Der zweiten Delegation gehören sechs Elamer

an, die in lange, gefältete Schalgewänder gekleidet sind,

halbhohe

Stiefel und als Kopfputz breite Stirnbänder tragen. Sie bringen

Bogen

und Schwerter, sowie eine Löwin mit, die sich besorgt nach

ihren

beiden, von Mitgliedern der Delegation getragenen Jungen umschaut (Foto

rechts). |

|

|

Die Armenier bringen einen Metallkrug

und ein Pferd (Foto links). Während die Babylonier diverse Schalen, ein

Gewand und ein Buckelrind mitführen, präsentieren die Lydier Gefäße, Schmuck

und einen zweispännigen Wagen. (Foto rechts).

|

|

|

| Zwei

Widder, Tierhäute und Gewänder werden von den Assyrern dargebracht (Foto li.), Waffen,

Schilde und ein Pferd von den Thrakern

(Foto re). |

|

|

Mit ihren

freien Oberkörpern bringen die Inder

Äxte, Goldstab und ein Maultier (Foto links). Die an ihren spitzen

Kopfbedeckungen zu erkennenden Skythen bieten ein Pferd, Armreifen und

Gewänder, darunter schreiten acht barhäuptige Ionier (kleinasiatische Griechen)

mit Wollknäulen, zusammengefalteten Stoffbahnen und Schalen. (Foto

rechts).

|

|

|

Von den Libyern gibt es einen Ziegenbock

(Foto links) und einen zweipännigen Wagen. Als letztes

dargestelltes Volk bringen drei Äthiopier

einen verschlossenen Behälter, Elfenbein und ein Okapi [?] (Foto

rechts).

|

|

|

Die

Grundfläche des Apadana betrug

112 x 112 Meter. In ihrer zentralen, 60 x 60 Meter großen Hallen,

die bis zu 10.000 Menschen Platz bot, stand der Thron des

Großkönigs, der hier seine Besucher empfing. Das einstige

Flachdach wurde von sechs mal sechs, jeweils 19, 2 Meter hohen

Säulen getragen, von denen nur einige rekonstruiert werden

konnten. Besonders interessant ist, dass sich die Säulenkapitelle

auf die Darstellungen von Stier, Löwe, Greifvogel und Mensch, also

genau die Symbole, die heute den vier neutestamentarischen Evangelisten

zugeschrieben werden, beschränken. Neben den goldenen

Gründungstafeln von Persepolis konnten 1933 bei Grabungarbeiten

auch deutliche Brandspuren vorgefunden werden. Es wird davon

ausgegangen, dass der Makedone Alexander (der Große) die Zerstörung von Persepolis im

Jahre 330 v. Chr. als Vergeltung für die Brandschatzung Athens

durch die Truppen des Xerxes (480 v. Chr) angeordnet hatte. Dieser war

wiederum 18 Jahre zuvor die Zerstörung der Stadt Sardes durch die

Athener vorausgegangen.

|

|

|

Direkt an

den Südwestturm des Apadana schließt sich der als im

altpersischen als Tachara

bezeichnete Wohnpalast des Dareios I. Der von Xerxes vollendete und

Artaxerxes III. ergänzte Bau steht auf einem 2,5 Meter hohen

Podest, das von Westen her über eine schmale Treppe zu erreichen

ist.

|

|

|

Die

Abbildung eines Faravahar, dem

zoroastrischen Symbol des Geistes, der bereits vor der Geburt und auch

nach dem Tod eines Menschen existieren soll (Foto links). Der

Haupteingang in das mit ägyptischen Portalen und Türlaibungen

Tachara führt

über ein zweiläufige Treppenanlage an deren Fassade

Lanzenträger der 'Unsterblichen' dargestellt sind. (Foto rechts).

|

|

|

Südöstlich

an den Tachara schließt sich der im Altpersichen als Hadish bezeichnete Wohnpalast des

Xerxes an, der auf dem höchsten Punkt der gesamten Anlage

errichtet worden war. Im Grundriß ähnlich konstruiert wie

der Tachara, bedeckt er jedoch eine doppelt so große Fläche.

|

|

|

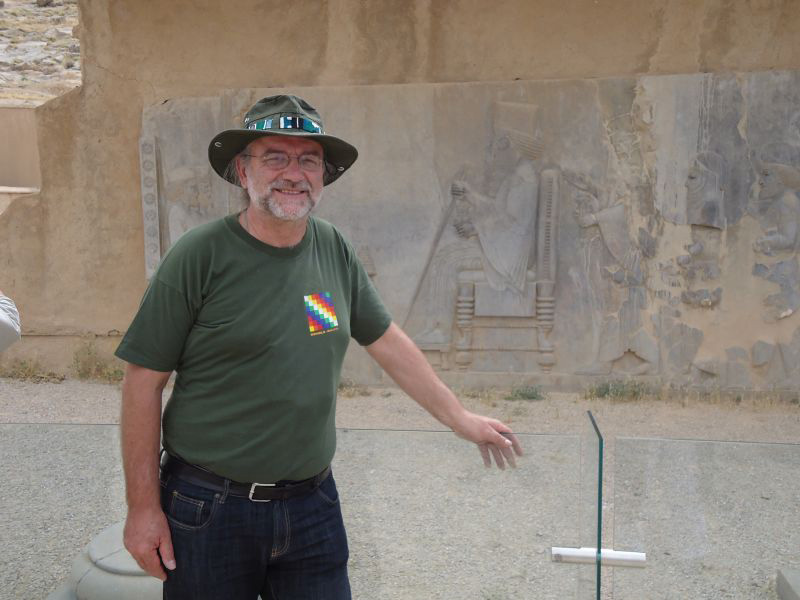

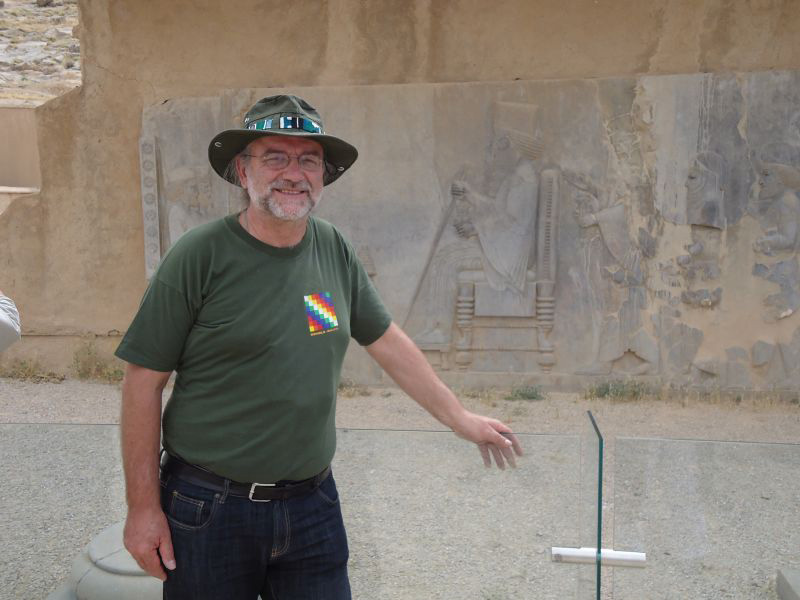

Das 'Audienz-Relief' zeigt nicht wie oft

angenommen Dareios I., sondern Xerxes, der anlässlich des

Nourus-Festes Tribute in Empfang nimmt.

|

|

|

Der

während der Regierungszeit von Xerxes begonnene, jedoch erst unter

Artaxerxes vollständig fertiggestellte Hundertsäulensaal (Foto links),

dessen 4600 qm große Decke von zehn Reihen mit jeweils zehn, 14

Meter hohen Säulen getragen wurde. An dr Südseite dieser

einstmals gigantischen Empfangshalle schließt sich das einstige Schatzhaus von Persepolis an (Foto

rechts).

|

|

|

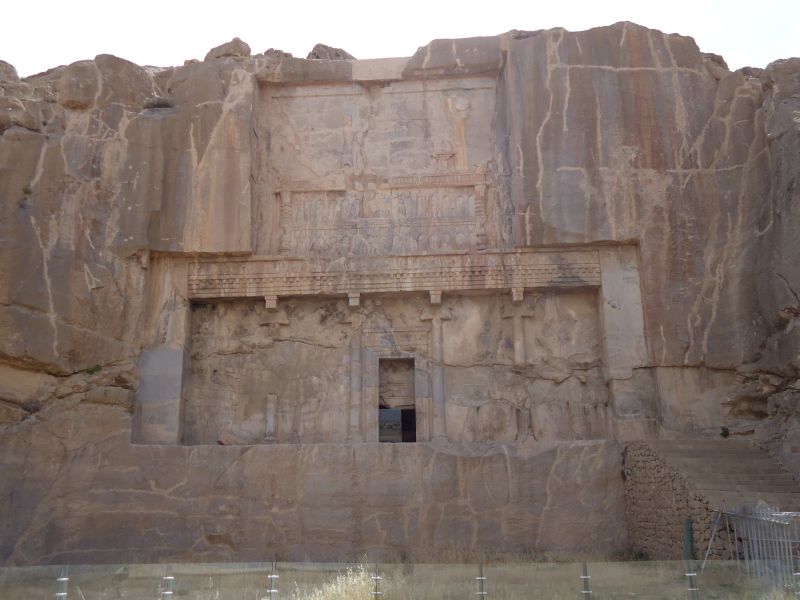

Vierzig

Meter oberhalb der Palastterrasse ließ Artaxerxes II. (um 453 v. Chr. - 358

v. Chr) in Anlehung an die Felsgräber seiner Vorfahren (Naqsh-e

Rostam) sein eigenes Grab für die Ewigkeit in den Kuh-e Ramat

schlagen. Vor dem Felsgarb wurde eine mehrstufige Terrasse anlegt, auf

der sich neben Wachgebäuden auch ein Tempel für den Totenkult

befand, der dort von einem zoroastrische Priester zelebriert wurde.

|

|

|

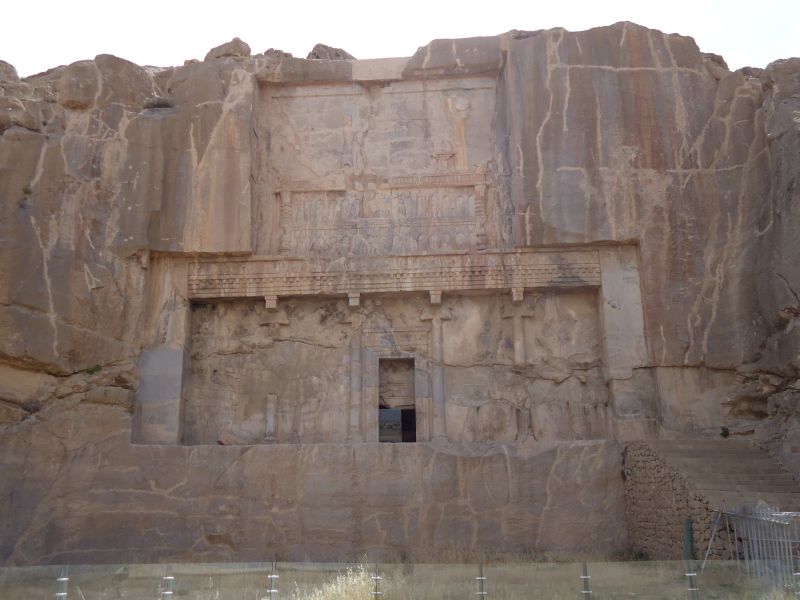

Die

Fassade des Grabes wurde kreuzförmig in den Felsen geschlagen. Die

Reliefs zeigen einen Faravahar, der über einem Feueraltar und dem

König schwebt. Der König steht auf einem thronartigen

Möbelstück, welches von Repräsentanten aller

Völkerschaften seines Reiches getragen wird. In der Mitte der

darunter angedeuteten Säulenvorhalle ist der Zugang zur

vollständig von den griechischen Eroberern ausgeraubte Grabkammer.

|

|

Videoclips Parsa/Persepolis

Panoramablick: 1 2

|

|

|

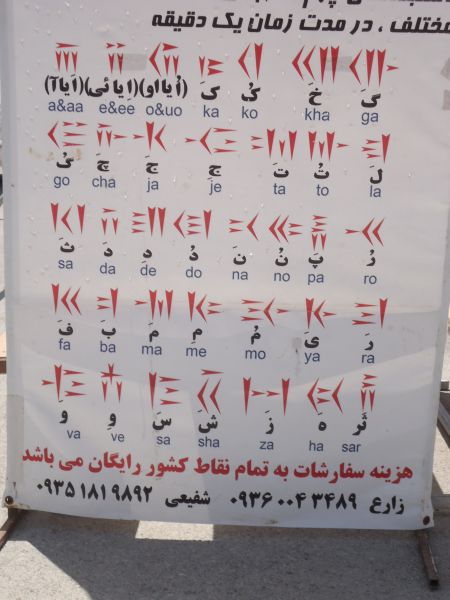

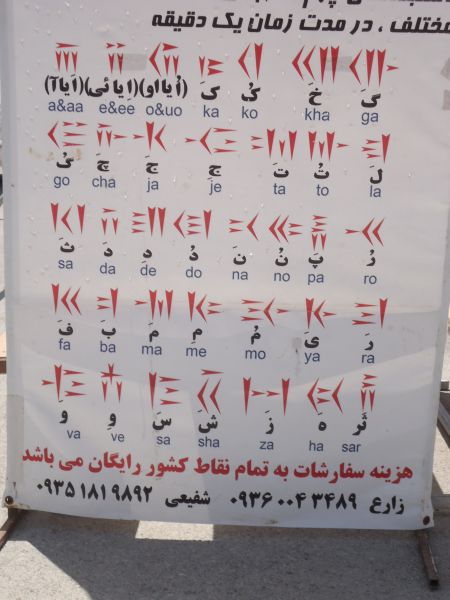

Einige

Hundert Meter abgelegen und deshalb weniger beachtet, findet sich das

nie fertiggestellte Felsgrab des Artaxerxes

III. (um 390 v. Chr. - 338 v. Chr.) Die 'Persische Keilschrift' ist die

jüngste und zugleich einfachste Form dieses antiken

Schriftssystems. Die Tatsache, dass sie nicht als offizielle Schrift

des Achämeniden-Reiches gebraucht wurde, lässt stark

vermuten, dass es sich um eine bewusste

Neuschöpfung handelt, die nicht aus älteren Vorlagen

entstanden war. Ihre lediglich 41 Zeichen bestehen aus 36 Phonogrammen,

5 häufig gebrauchten Logogrammen und einem Trennungszeichen.

|

|

|

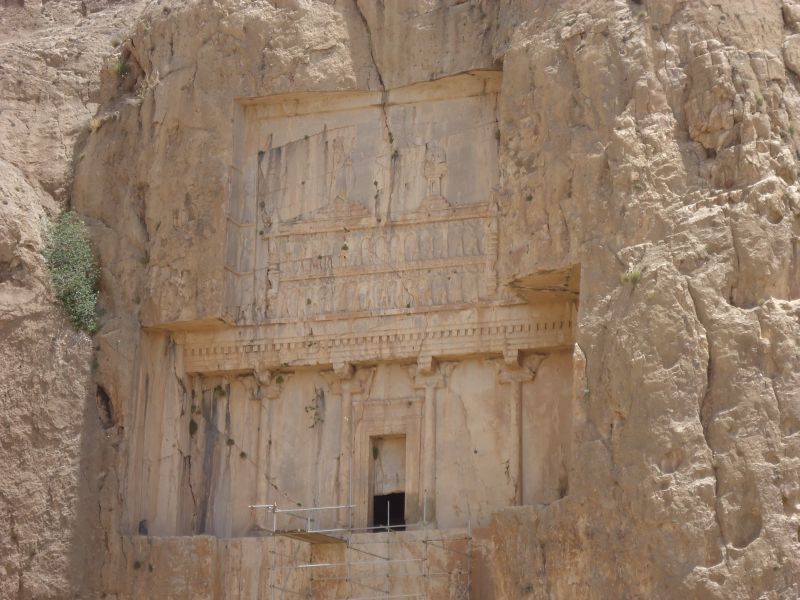

Etwa 9

Autokilometer nördl. von Persepolis befindet sich Naqs-e Rostam. Hier ließen

vier achämenidische Könige ihre Gräber in den Felsen des

Hossein Kuh schlagen. Unterhalb der Gräber haben sich

Jahrhunderte später sassanidischer Herrscher mit acht Felsreliefs

ebenfalls weitere Denkmäler gesetzt.

|

Videoclips Naqsh e Rostam: 1 2

|

|

|

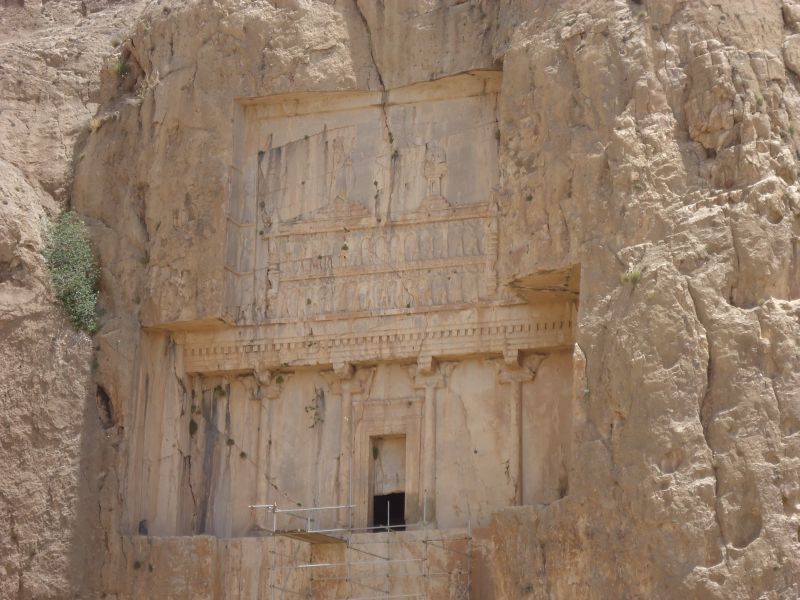

Das

Grabmahl von Xerxes I. (Reg.

486 - 465 v. Chr.) un die links unterhalb davon angebrachte

Investiturszene des Sassaniden Narseh

(Reg. 293 - 302).

|

|

|

Das Grab

von Dareios I. (Reg. 522 - 486

v. Chr.) und Reiterkampfszenen, welche den I., II. oder IV.

Sassanidenherrscher namens Bahram darstellen.

|

|

|

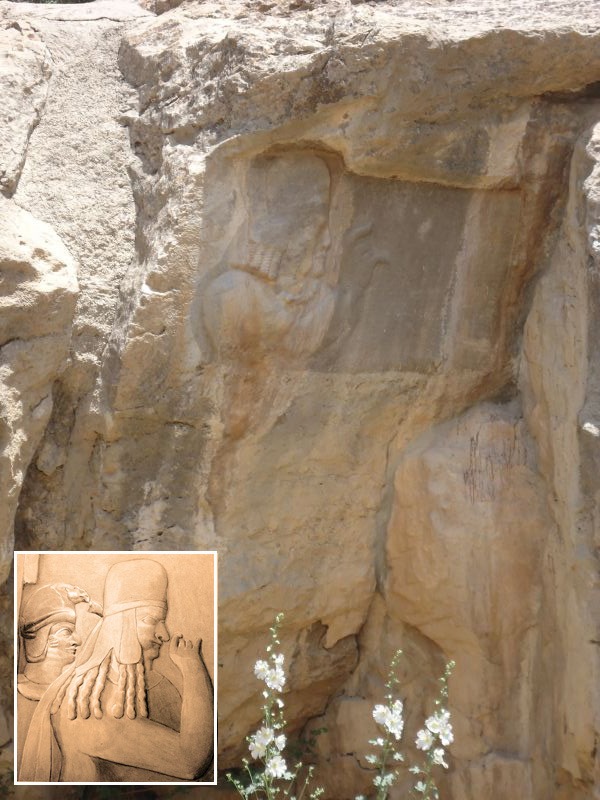

Links

unterhalb der Grabstätte des Dareios I. zeig ein

weiteres Relief den Triumph Shapurs I. (240 - 272) über die

römischen Kaiser.

|

|

|

Unter dem

Grab von Artaxerxes I. (Reg.

465 - 424 v. Chr.) ließ sich der achte Herrscher der Sassaniden, Hormizd II. (Reg. 302 - 309)

darstellen, wie er seinen Feind mit der Lanze vom Pferd wirft.

|

|

|

Das vom

Eingang auf das Gelände gesehene letzte Grab gehört Dareios II. (Reg. 423 - 404

v. Chr.) Beim darunter dargestellten Sassaniden ist man sich nicht

einig, ob es sich um Hormizd I.

(Reg. 270/272 - 273) oder Bahram II.

(Reg. 276 - 293) handelt.

|

|

|

Unmittelbar

gegenüber dem Felsgrab des Dareios II. steht ein ursprünglich

aus achämenidische Zeit stammender Bau, der unter den Sassaniden

wiederverwendet werden sollte und heute als Kaaba-ye Zardosht bezeichnet

wird. Das 12,5 Meter hohe Bauwerk, das in seinem Inneren nur

über einen einzigen Raum verfügt, wurde 1936 vom Oriental

Institute of Chicago freigelegt. In sassanidischer Zeit wurden am

Gebäude drei Inschriften angebracht, in denen Shapur I. Rechenschaft über

seine Taten ablegt, die von von Katir,

dem Hohepriester des Zoroastrismus kommentiert werden. In der

Wissenschaft ist die Zweckbestimmung des Baus zwar umstritten, mit an

Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit kann jedoch davon ausgegangen

werden, das es sich um ein Feuerheiligtum (Ataskade) handelte.

|

|

|

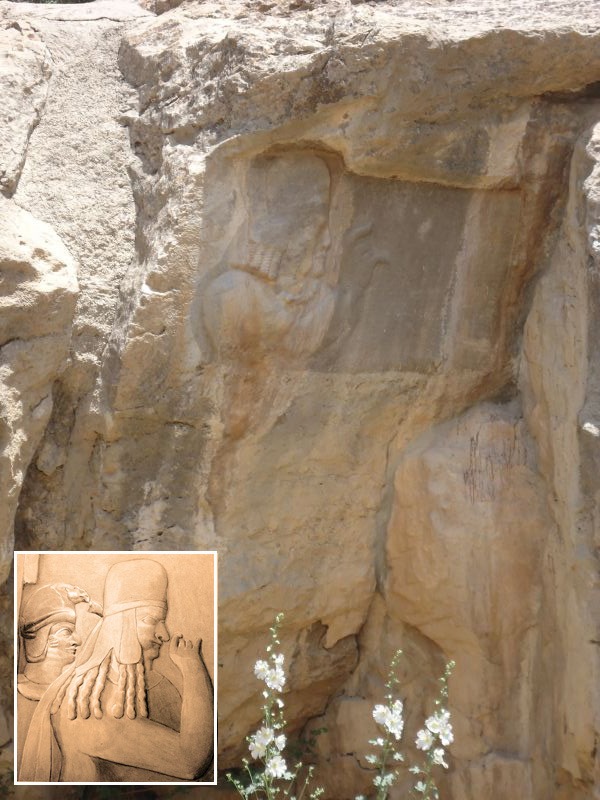

Etwa

zweihundert Meter hinter der Kaaba-ye

Zardosht (Stein des Zarathustra) mit sich noch zwei weitere

sassanidischer Felsreliefs, die Ardashir I. (Reg. 224 - 242), den

Begründer der Dynastie bei seiner Investitur durch den Gott

Ahuramazda (Foto links) und Bahram II. im Kreise seiner

Würdenträger zeigen.

|

|

|

Auf dem

Rückweg zum Ausgang von Naqs-e

Rostam bietet sich nochmals ein Blick auf die Kaaba-ye

Zardosht und die Felsgräber.

|

|

|

In der

Nähe von Naqh-e Rostam findet sich ein Felskessel, die heute als Naqs-e Radjab bezeichnet wird. Zum

Ruhme der Sassandidenherrscher wurden hier mehrere Relief angebracht.

|

|

|

Das

Relief an der linken Seite im Zugang zur Felsnische zeigt Shapur I. zu Pferde, dem mehrere

Angehörige seiner Familie, bzw. Würdeträger folgen.

|

|

|

Auf der

rechten Seite des Zugangs befindet sich eine Investiturszene, die Shapur I. und Ahuramazda zu Pferde

zeigt. An der hinteren Wand wurde ein verhältnismäßig

kleines und daher unauffälliges Relief aus dem Felsen

herausgearbeitet. Es zeigt Kartir Hangirpe,

den mächtigen und berüchtigten Mobedan-Mobed (Priester der

Priester) des

Zoroastrismus, der seine rechte Hand erhoben hat und mit ausgestrecktem

Zeigefinger auf die vor ihm angebrachte Pahlavi-Inschrift hinzuweisen

scheint. Das Relief Katirs wird in die Zeit zwischen 276 - 293 datiert.

Eine Rekonstruktionszeichnung zeigt links hinter Kartir, den zweiten

Sassanidenherrscher Shapur I. mit einer 'Adlerkappe', als dieser selbst

noch ein zoroastrischer Priester gewesen war.

|

|

All denjenigen, die

in

Romanform mehr über die Sassaniden, die Heldentaten Shapurs I.,

die Gefangennahme des römischen Kaisers Valerian und den

'schurkischen' Hohepriester Kartir lesen möchten, kann ich den

exzellenten historischen Roman meines Freundes Dr. Frank Stefan Becker

empfehlen, der selbst vor einigen Jahren im Iran Vorort gewesen

war.

|

| Direkt

daneben lässt ein weiteres Relief die Investitur Ardahirs I. erkennen, dem von

Ahuramazda der Ring der Macht übergeben wird. Zwischen beiden

stehen zwei kleiner Figuren, von denen der eine als Kronprinz, der

andere als eine Gottheit interpretiert wird. Während

man hinter dem links stehenden Ardashir einen Wedelhalter und einen

hohen Würdenträger sieht, wenden die sich hinter Ahuramazda

stehenden zwei Personen vom Geschehen ab. Während es sich bei der

im Vordergrund stehenden Person um die Gattin Ardahirs handelt,

gehört die hinter ihr stehende Dame, ihrer Tierkappe nach zu

schließen, einer noblen Familie an. Die einzige Darstellung mit

einer Herrschergattin überhaupt, ist dem wohl Umstand geschuldet,

dass Adarshir zu diesem Zeitpunkt noch ein Priester und noch nicht

Großkönig mit einem Harem gewesen war. |