|

|

Im

Zentrum des Ortes Shush

(Provinz Khuzistan), direkt am Shaur-Fluss, wurde im 12. Jahrhundert

ein Heiligtum errichtet. Die häufig umgebaute und immer wieder

erneuerte Pilgerstätte mit ihrem konischen Turm wird als Mausoleum

des Propheten Daniel angesehen. Gleichwohl die Bibel nichts über

den Tod Daniels berichtet, könnte er sich während des

Babylonischen Exils in einstigen Susa aufgehalten haben, so daß

nach jüdischer und islamischer Überlieferung sein Grab hier

zu finden ist. Erstmals schriftlich erwähnt wurde das Grab von

Benjamin von Tudela, der den Ort im Jahre 1160 besucht hatte. Das

vorgeschichtliche und antike Susa (hebräisch Schuschan) war von

etwa 4000 v. Chr. bis zu seiner Zerstörung durch die Mongolen

1259 n. Chr. mehr oder weniger kontinuierlich besiedelt. Nur etwa 500

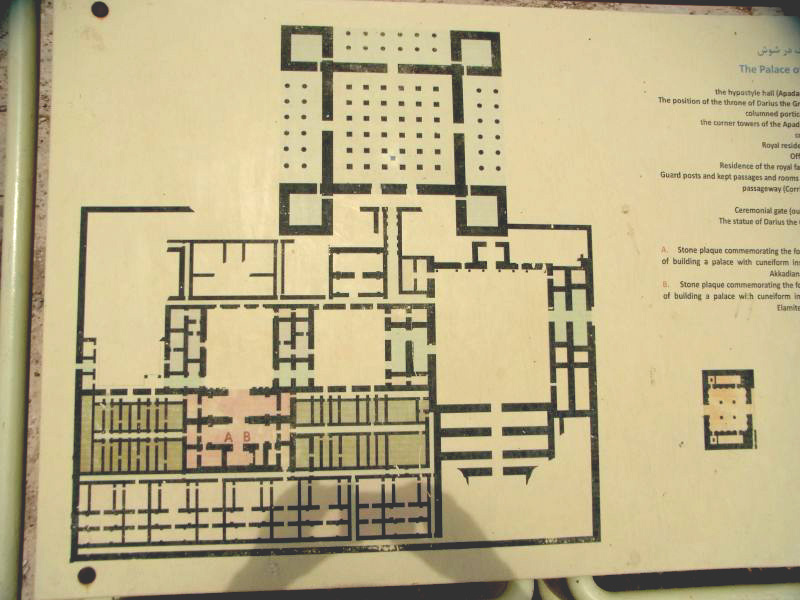

Meter oberhalb des Danielgrabes befindet sich der Apadama-Hügel mit den

freigelegten und konservierten Resten des einstigen Palastes des

Großkönigs Dareios I. ( 549 v. Chr - 486 v. Chr.). Im

Gegensatz zu den aus Persepolis bekannten achämenidischen

Palastanlagen, deren Wände mit steinernen Reliefplatten verkleidet

waren, zeichnete sich der Palast von

Susa durch einen Bauschmuck aus, welcher aus der elamischen

Tradition erwachsen war. Alle Fassaden waren mit farbig glasierten

Ziegelbildern geschmückt und die Räumlichkeiten mit

verschiedenen kostbarsten Materialien der damaligen Welt ausgestattet.

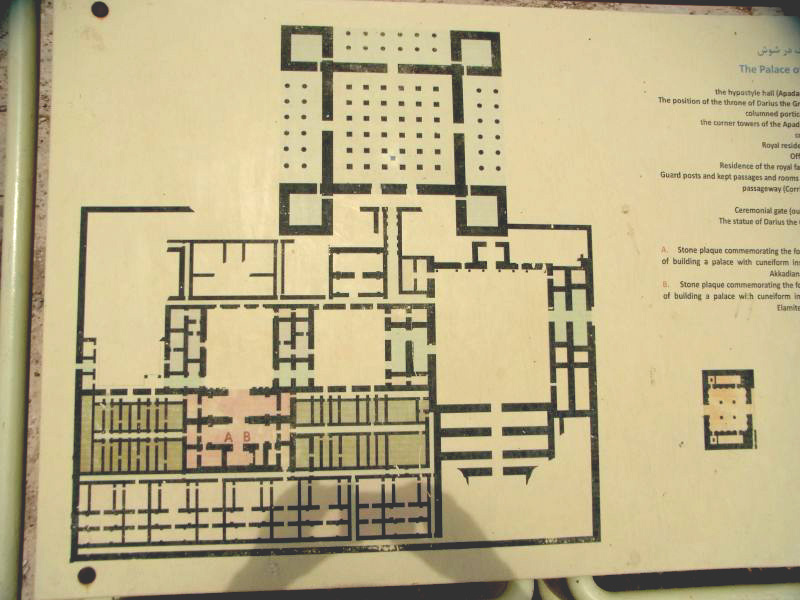

Der Palast besaß drei Innenhöfe und eine Grundfläche

von 246 x 155 Metern.

|

|

|

Die

Fundamente des Palastes mit den privaten Wohngemächern Dareios I.

von Süden (Foto links), Westen (Foto rechts) ....

|

|

|

|

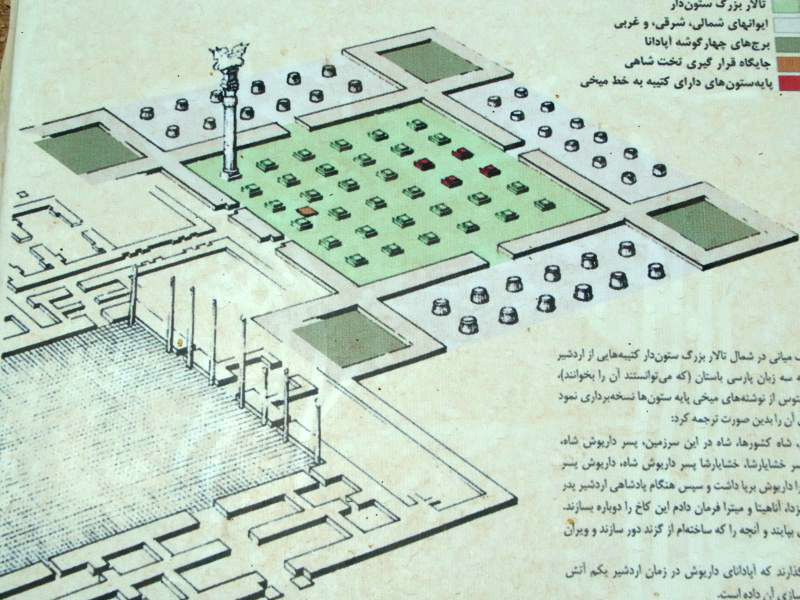

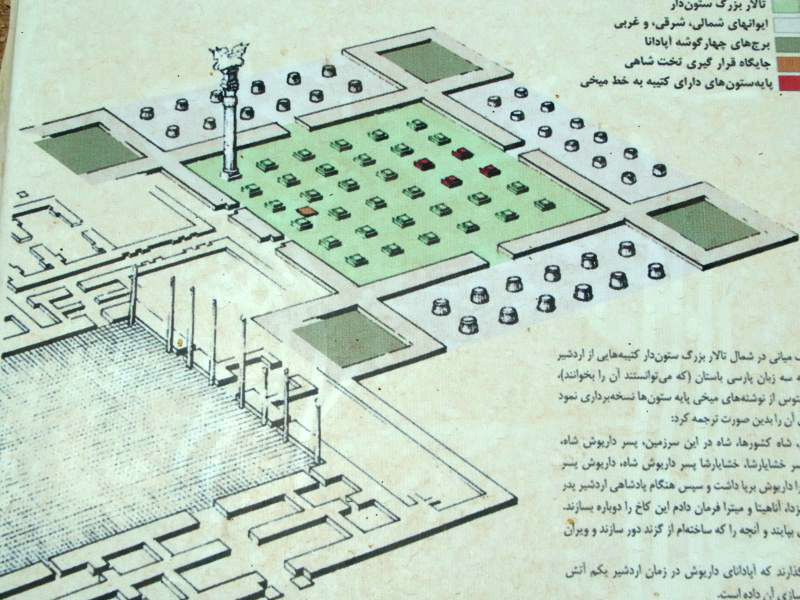

....und

Osten (Foto links) aus gesehen. Nördlich des Zentralhofes befand

sich der offizielle Teil des Palastes, das 109 x 109 Meter messende Apadana (altpers.: Palast). Sein

Inneres beherbergte eine von 6 x 6 Säulen getragen Halle, deren

vier Seitenlängen jeweils 58 Meter betrugen.

|

|

|

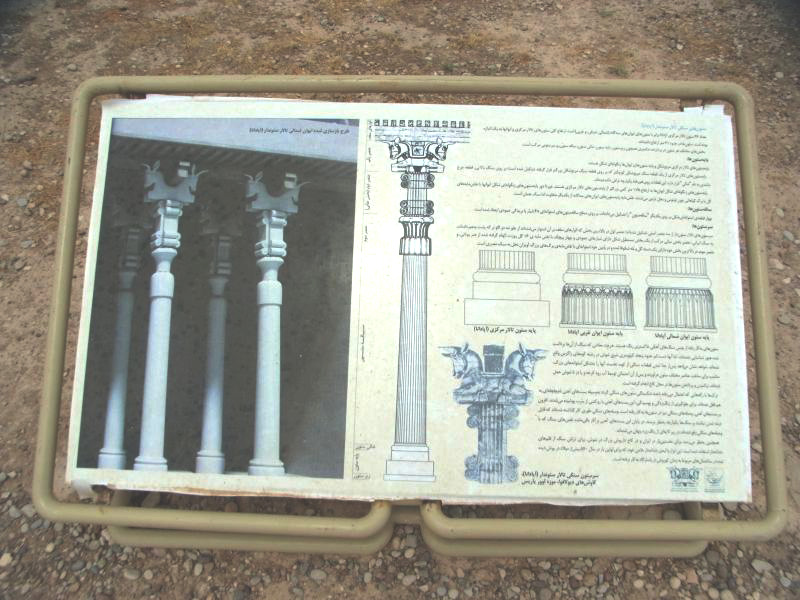

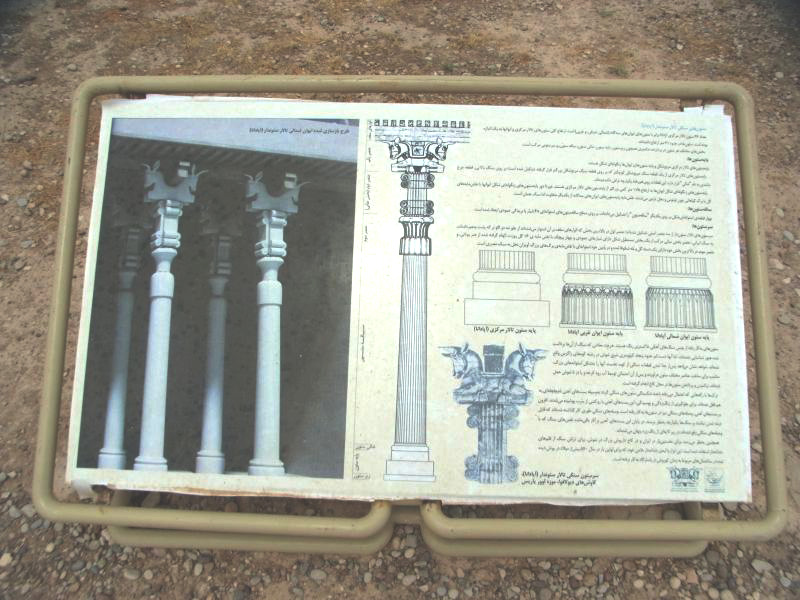

| Alle 36

Säulen besaßen eine Glockenbasis, einen kannellierten Schaft

und ein Doppelstierprotomen-Kapitell. |

|

|

Die

kümmerlichen Reste der Säulen....

|

|

|

...und

einer Löwenskulptur lassen die einstige Pracht bestenfalls

erahnen. Einen besonderen Anachronismus stellt das Château de Suse dar, das

in den späten 1890er Jahren von Jean-Marie Jacques de Morgan als

sichere Basis für die Plünderung der Ausgrabungsstätte

auf einem benachbarten Hügel errichtet wurde. Angelehnt an die

Bauten des europäischen Mittelalters, von örtlichen

Handwerkern aus Ziegeln erbaut, gilt die Festung als

verspätete und gleichzeitig östlichste

Kreuzritterburg. Da der 'Donjon' ohne Rücksicht auf

ältere archäologische Schichten und Relikte vergangener

Zeiten auf dem 'Tepe' errichtet wurde, ist er auch ein

Beispiel für die vorwissenschaftliche Ära der

Archäologie, in der es lediglich darum ging, dem Boden

möglichst viele Schätze und Antiquitäten zu

entreißen. Der ehemalige Französisch Staatseigentum wurde

von der Islamischen Republik nach der iranischen Revolution im Jahr

1979 übernommen. Es wird heute als Museum genutzt. Zu den

bekanntesten Halte ist eine Keilschrifttafel mit dem Codex Hammurabi

eingeschrieben, dies ist jedoch heute im Louvre in Paris, Frankreich.

Nachdem die Burg während des Irak-Iran-Krieges (1980 - 1988) durch

irakische Bomben stark beschädigt worden war, wurde sie nach

Kriegsende komplett wiederhergestellt.

|

|

Auch die

als 'Codex Hammurapi'

bezeichnete, 2,25 Meter hohe Dioritstele wurde hier zum Jahreswechsel 1901/1902

vom dem schweizer Ägyptologen Gustave Jéquier (1868 -1946)

in

drei Bruchstücken gefunden. Bereits im April 1902 wurden diese,

wieder zu einer Stele zusammengesetzt durch das von

Jacques de Morgan (1857 - 1924) geleitete 'Expeditionsteam' außer

Landes geschafft und in den Bestand des Pariser Louvre aufgenommen. Die

ursprünglich um 1750 v. Chr., wahrscheinlich in Sippar, der Stadt

der Sonnengottes Schamasch in Mesopotamien errichtete Stele, war als

Kriegsbeute des elamischen Königs Shutruk-Nakhunte II. (Reg. um 1185–1155 v. Chr.) in

dessen Hauptstadt Susa gebracht worden.

|

|

|

| Die

Elamer (Elamiter im AT, Esra 4,9) waren wie ihre westlichen

Nachbarn die Sumerer weder

ein indoeuropäisches oder semitisches Volk noch miteinander

verwandt. Die Bezeichnung Elam entstammt dem griechischen Bezeichnung

Aylam, das wiederum aus dem hebräischen Wort Elam entlehnt worden

war. Die Eigenbezeichnung lautete

'Haltampt' (Land des Herrn/Gottes-/ Königsland). An der

Stelle des späteren Susa wurde

bereits um 4000 v. Chr eine erste Siedlung gegründet.

Zwischen 3450 v. Chr. und 3100 v. Chr., parallel zum Aufstieg des

sumerischen Stadtstaates Uruk (späte Uruk-Periode) entwickelte

sich Susa zum politischen und religiösen Zentrum von Elam. Aus

dieser Epoche stammen die ältesten Schriftdokumente in

proto-elamischen Strichschrift. Die Entwicklung der Schriftsysteme von

Sumer und Elam entwickelten sich vollkommen unabhängig

voneinander. Ethnisch und entfernt auch sprachlich werden

die Elamer mit den

dravidischen Völkern in Verbindung gebracht, von denen man

annimmt,

dass sie aus dem iranischen Hochland nach Indien eingewanderten.

Demnach haben sich die Vorfahren der Elamer bereits vor der

Ostwanderung ihrer dravidischen Verwandten in Mesopotamien

niedergelassen. |

Die

dravidischen Völker der Kannadigas, Malayalis,

Telugus und Tamilien sind heute in Südindien, das letztgenannte

auch

auch in Sri Lanka beheimatet. Daneben gibt es mit Brahui jedoch auch

eine norddravidische

[!] Sprache, die sich 2000

Kilometer von ihren südindischen Pendants entfernt in

Sprachinseln bei

2,2

Millionen Sprechern in Pakistan, Afghanistan und der iranischen Provinz

Sistan und Belutschistan behaupten

konnte. Die tamilischen Separatisten auf der Insel Sri

Lanka bezeichnen den von ihnen geforderten eigenen Staat als Tamil

Eelam (Tamililam). In

der heutigen Islamischen Republik Iran hat sich der Name Elam im Namen

der Provinz Ilam und ihrer

gleichnamigen Hauptstadt bewahrt. Der

irakische Diktator Saddam Hussein

(1937 - 2006) wollte die rohstoffreiche iranische Provinz Khuzistan seinem

Machtbereich einverleiben und brach deshalb den 1. Golfkrieg (1980

-1988) vom Zaun. Ideologisch begründet wurde der Angriffskrieg mit

der 'Befreiung Arabistans', d.

h. der schiitischen arabischen Minderheit im Iran.

|

|

|

Direkt

unterhalb des Château de Suse wurde ein Museum eingerichtet, das sowohl

Fundstücke aus Susa als auch aus der gesamten Region Susiana beherbergt (Foto

links). Begrüsst wird der Museumsbesucher von einem Fragment eines

Stierkapitells, welches während der Achämenidenzeit ein

Säule der Pforte zur Apadama gekrönt hatte (Foto rechts).

|

|

|

Keramikgefäß

Proto-Elamische Zeit

4500 - 4000 v. Chr.

Tepe Bandebal

|

Keramikgefäß

Susa I.

um 4000 v . Chr.

Susa, 'Akropolis' II.

|

|

|

|

Keramikgefäß

Proto-Elamische Zeit

4500 - 4000 v. Chr.

Fundort?

|

Keramikgefäß

Proto-Elamische Zeit

4500 - 4000 v. Chr.

Fundort?

|

Keramikgefäß

Susa I.

um 4000 v . Chr.

Susa, 'Akropolis' II. |

|

|

|

Keramikvasen

Mittel-Elamische Zeit

1900 - 1100 v. Chr.

Haft Tepe (Sieben Hügel)

|

|

|

|

|

Das

Steingefäß entspricht dem frühen

Schriftzeichen 'GA' (Milch)

Proto-Elamische Zeit

um 3300 v. Chr

Susa

|

Die sumerische

Keilschrift war bereits in Alt-Elamischer Zeit von den Elamern

adaptiert worden und hatte die bisher gebräuchliche proto-

elamitische Strichschrift abgelöst. Nach weiteren Modifkationen

fand die elamische Version der Keilschrift bis in die

hellenistische Zeit Verwendung.

|

|

|

|

Frauenporträt

24 cm hoch

|

Maske

20 cm hoch |

Kopf [des

Königs Tepti-Ahar? - Bauherr von Haft Tepe; um 1400 v. Chr.] 28 cm

hoch |

| Alle

drei in Haft Tepe gefundenen Artefakte wurden aus ungebranntem Ton

gefertigt.. |

|

|

|

...

und

stammen wie die Rollsiegel aus der Mittel-Elamischen Zeit. Das

Stempelsiegel (Foto rechts)....

|

|

|

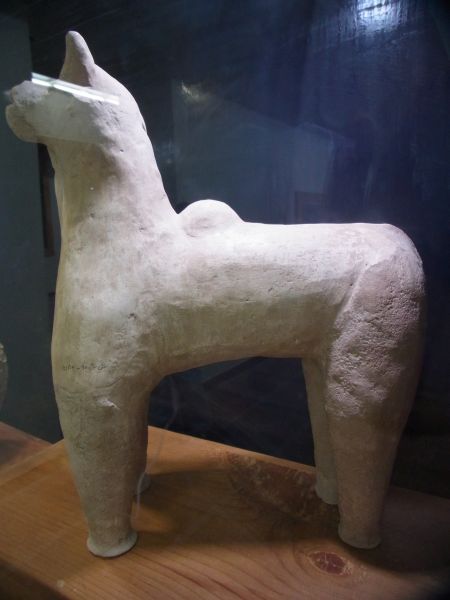

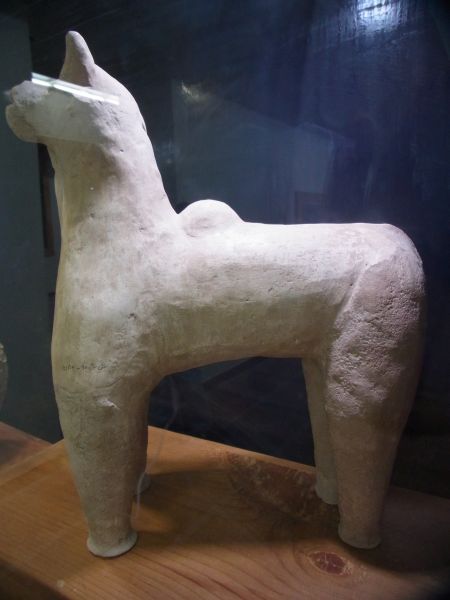

...und

die Figurinen...

|

|

|

|

|

....ebenso

wie die aus Keramik gefertigten Dreifüsse und die verschiedenen

Spielsteine....

|

|

|

.... auf

das zweite vorchristliche Jahrtausend datiert.

|

|

|

Die

Bronzeplakette mit Hirschmotiven stammt aus Alt-Elamischer Zeit, der

Teil eines Bronzezaunes .....

|

|

|

... und

bronzenen militärischen Waffen und

Ausrüstungsgegenstände aus der Mittel-Elamischen Epoche

Luristans.

|

|

|

Der

geflügelte Stier (Foto links) und die Abbildung eines

Bogenschützen (Foto rechts) zierten einst die Wände des

Achämenidischen Palastes .

Die Originale der Emailziegelfassaden

sind heute im Pariser Louvre zu sehen.

|

|

|

| Glasierte

Keramik (Foto rechts) und Fragmente aus der Achämenidenzeit (559

v. Chr. -

330 v. Chr.) |

|

|

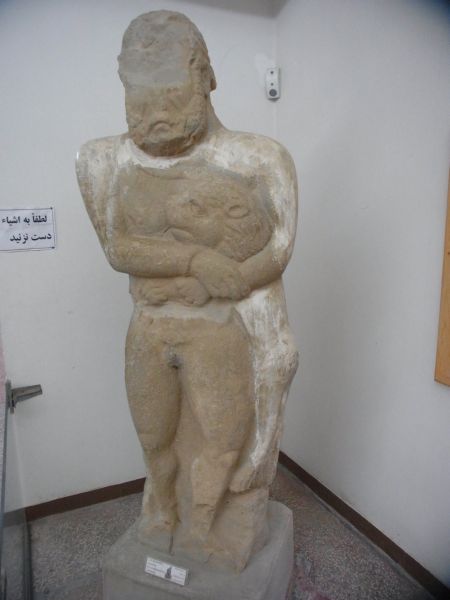

| Die

Figurinenfragmente und die Öllampen aus Keramik... |

|

|

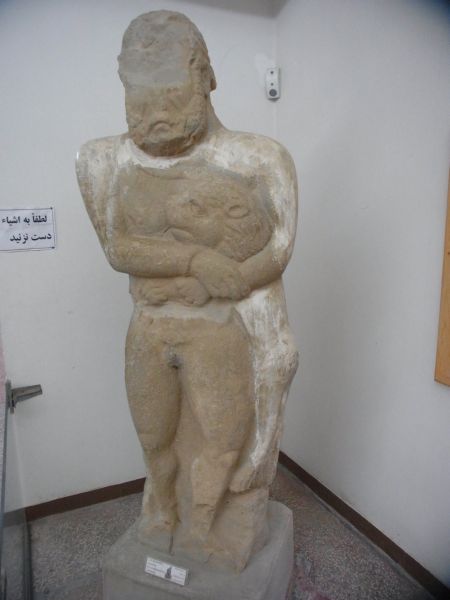

...

stammen wie die Herkulesstatue und der Steinzylinder mit Relief aus dem

Mittel-Persischen Reich der Parther (250 v. Chr- 224 n. Chr.)

|

|

|

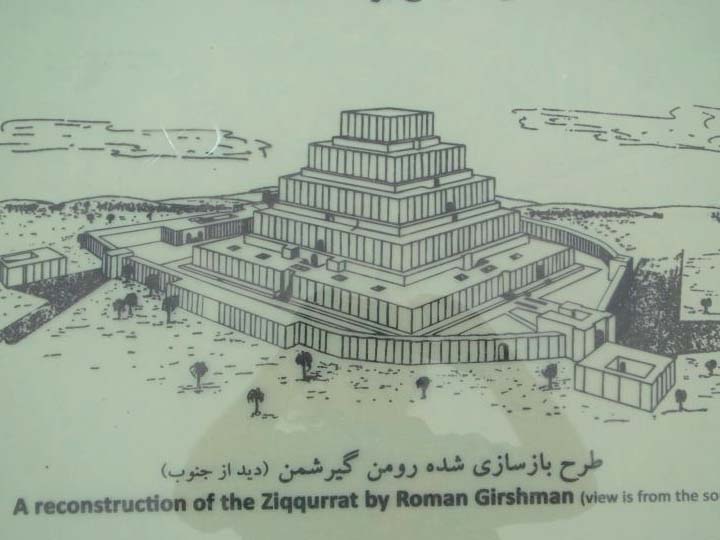

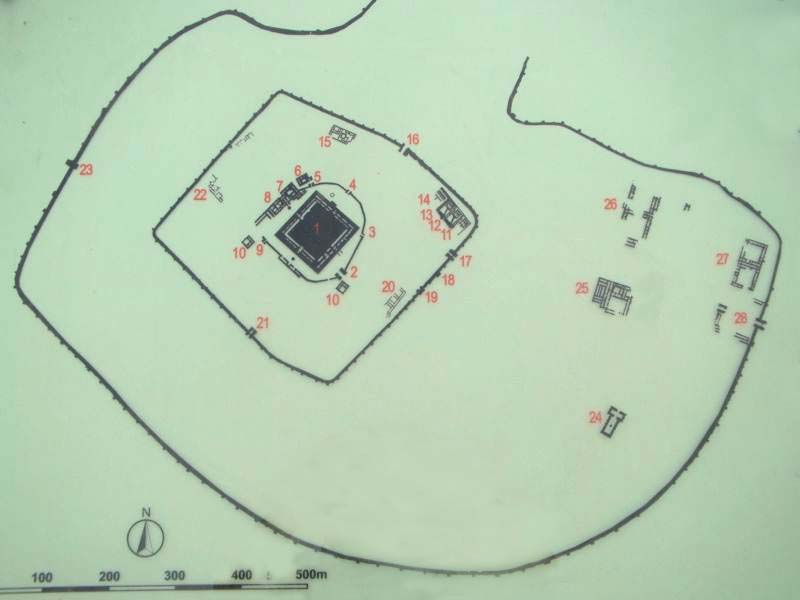

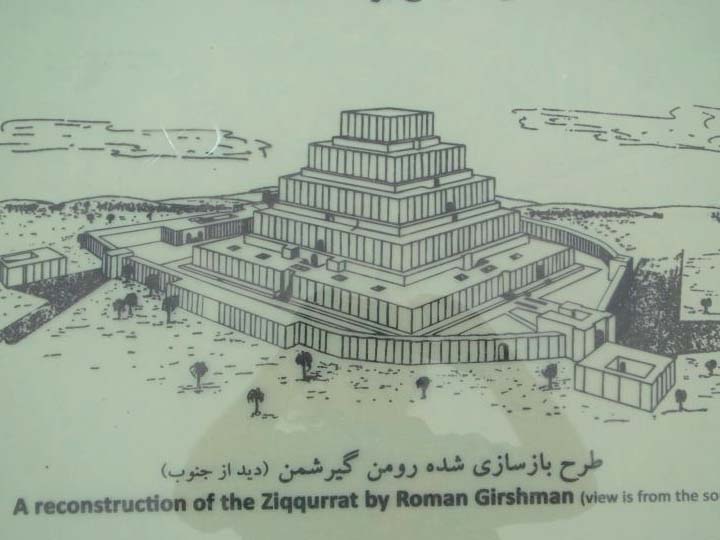

Ca. 40 km

südöstlich von Susa befindet sich die Reste der

Mittel-Elamischen Tempelstadt Dur-Untasch

(heute Chogha Zanbil). Im

Zentrum der von König Untasch-Napirischa

(1275 - 1240 v. Chr.) gegründeten Residenz stand eine gewaltige

Zikkurat (= babylon. 'hoch aufragend'), die den künstlichen

mesopotamischen Stufentürmen nachempfunden war. Obgleich von der

ursprünglich ca. 50 hohen Zikkurat nur noch ein halb so hoher Rest

erhalten geblieben ist, stellt sie einer Seitenlängen von 105

Meter [und ihrer Wiederherstellung nach dem Ersten Golfkrieg] die

besterhaltenste Mesopotamiens und die bisher älteste in Elam

gefundene dar. Sie bestand aus einem Hochtempel auf vier Terrassen und

war den Göttern Inšušinak

und Napirischa geweiht.

|

|

|

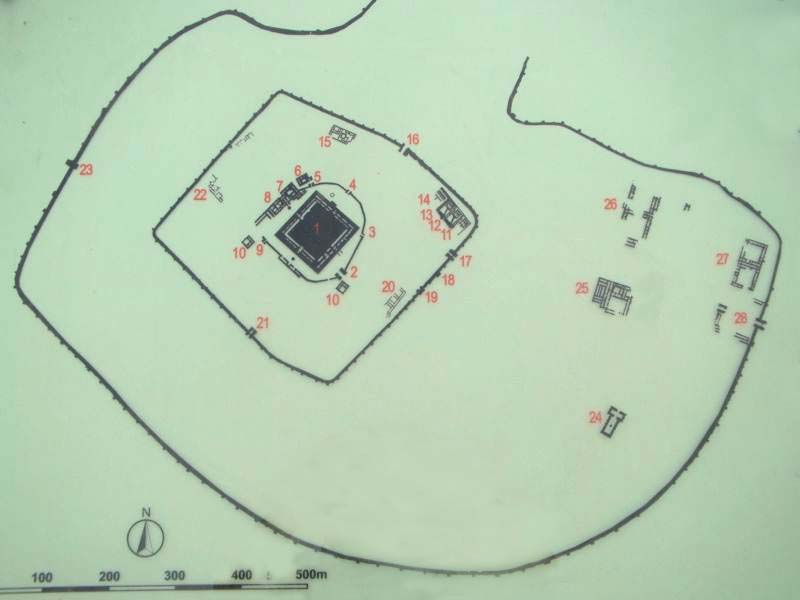

Das

insgesamt etwa 100 ha umfassende Stadtgebiet war von einer mehr als 4

Kilometer langen Mauer umgeben. Im Zentrum des Stadtgebietes lag

der wiederum von einer Mauer umfriedete 470 x 380 Meter

große 'Heilige Bezirk'.

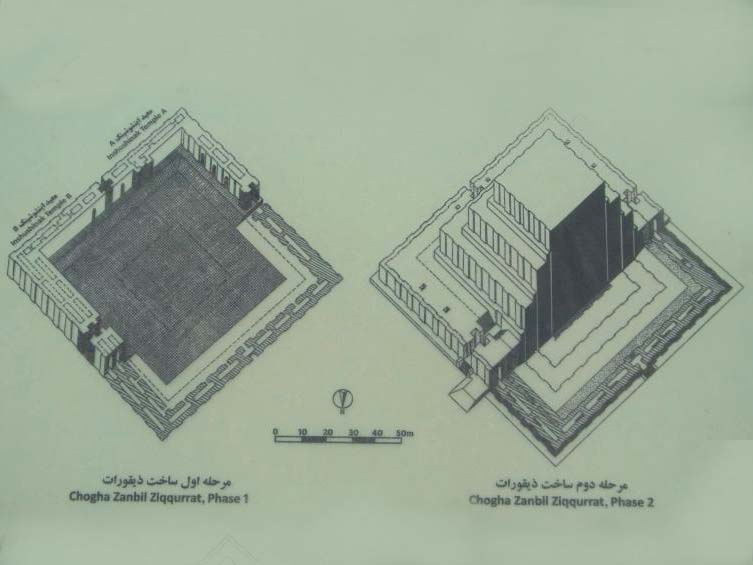

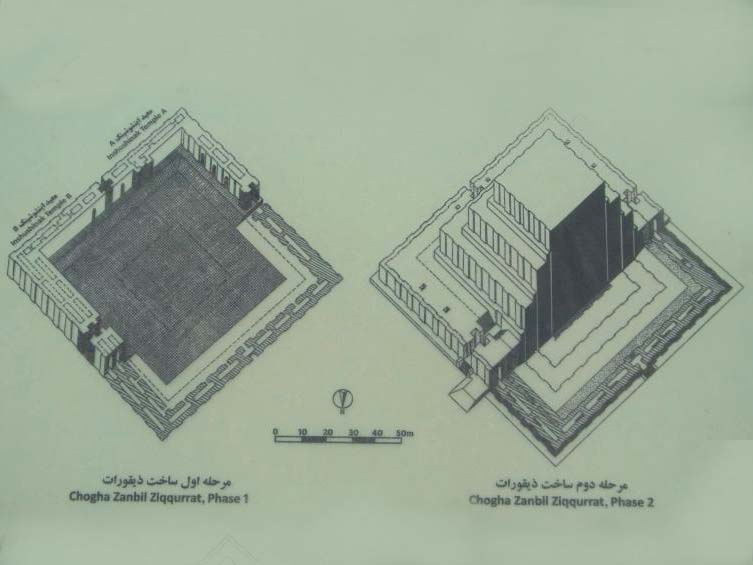

Während die Zikkurats des Zweistromlandes aus horizontal

errichteten und jeweils aufeinandergestellten, nach oben hin kleiner

werdenden Terrassen aufgebaut wurden, bestand die Konstruktion des

'Götterberges von Chogha Zanbil' aus einem turmartigen Kern in der

Mitte, der von jeweils niedriger werdenden, ebenfalls auf dem Boden

stehenden Schalen umgeben war.

|

|

|

Nachdem

man das südöstlich Tore zum 'Heiligen Bezirk' passiert hat,

kommt man zu den Fundamenten von Tempeln, die hier für mehrere

Götter errichtet worden waren. Unter anderem für

die Göttermutter [!] Pinekir,

die bis ins 2. Jahrtausend v. Chr. an der Spitze des elamischen

Pantheons gestanden hatte. Einige Zeitgenossinnen, wie die

schweizer Psychologin Doris Wolf in ihrem Buch Der Kampf gegen

Weisheit und Macht der matriarchalen Urkultur Ägyptens vertreten

die These, dass die Elamer anfangs in einem Matriachat gelebt hätten.

|

|

|

| An der

Südosttseite der Zikkurat befanden sich zwei Heiligtümern des Gottes Inšušinak (sumerisch: Herr von

Susa), dem auch die ganze Zikkurat geweiht gewesen war.

Im Vordergrund (Bild links) ist der Zugang zum Inuschinak-Tempel B zu

sehen, weiter hinten vor dem größeren Zugang, befindet sich

der Opferplatz mit seinem Ziegelsockel für die Schlachtopfer. Das

rechte Foto zeigt den Blick in die entgegengesetzte Richtung. Der

für fast alle Epochen Elams bezeugte Inšušinak

(Inschuschinak) war Gott der Unterwelt und Totenrichter. Die Elamer

glaubten an ein jenseitiges Leben und verfügten daher in ihren

Testamenten, dass sie nach ihrem Tode mit Grabopfern und Trankspenden

versorgt wurden. Als sakraler urkundlicher Garant wurde

hierzu Inšušinak hinzugezogen. |

|

|

Vor dem

größeren Zugang an der Südwestseite befinden sich zwei

Reihen mit jeweils sieben Opfertischen. Vor der

Südwest-Treppe (Foto rechts)....

|

|

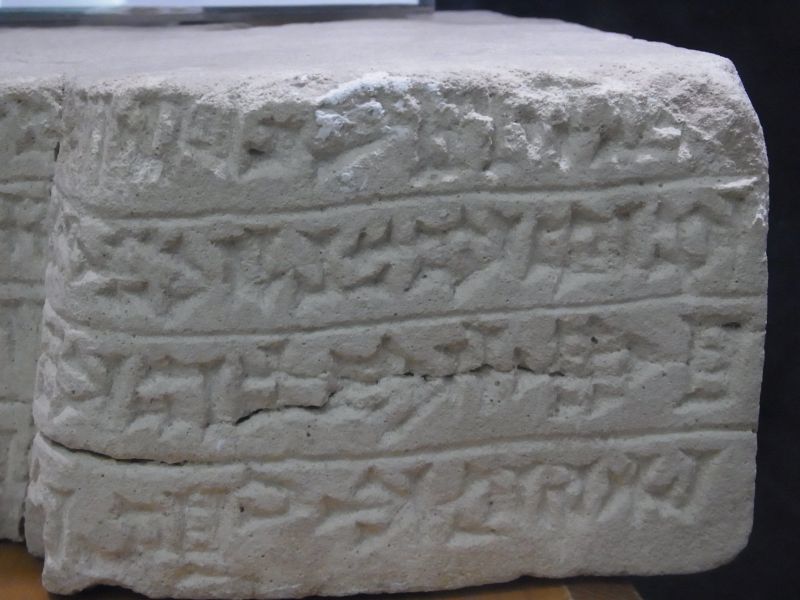

|

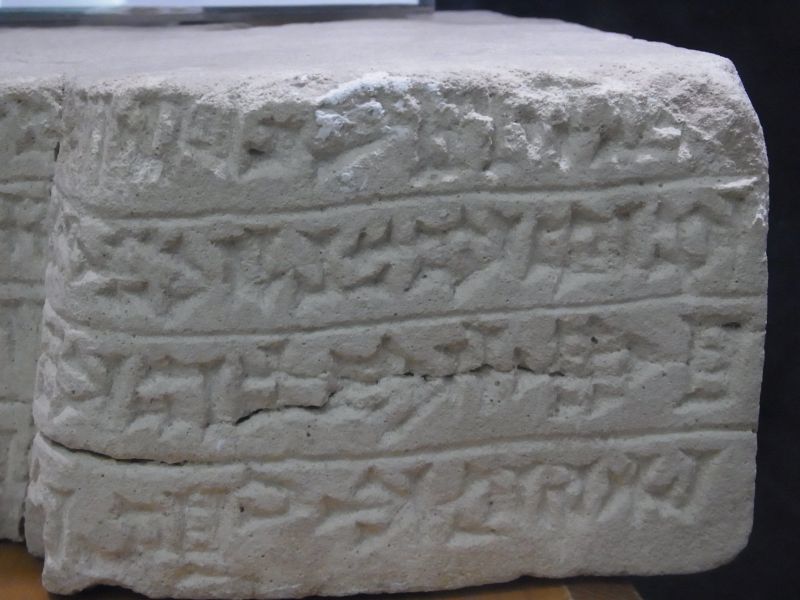

...wurde

aus mit Keilschrift versehenen Ziegeln (verzeichnisse der Opfergaben)

ein runder Opferaltar mit Scheinfenstern errichtet.

|

|

|

Die

Nordöstliche Ecke der Zikkurat (Foto links) . An der

nordöstlichen Treppe befindet sich eine Plattform, die zur

Durchführung von Ritualen, wie beispielsweise 'Priesterweihen'

genutzt wurde. An dieser Stelle wurden auch die Fragmente einer

Bullenstatue mit der Inschrift des Königs Untasch-Napirischa

(Untasch-GAL) gefunden.

|