|

|

Etwa 10

Kilometer nordwestlich der für ihre Teppiche bekannten Stadt

Malāyer (Provinz) Hamadan befindet sich der Tepe Nush-e Jan, der einst von einer

Festung der Meder gekrönt gewesen war. Die von britischen

Archäologen freigelegte Anlage weist lediglich eine

Besiedlungsphase für einen Zeit- raum von vor 700 v. Chr. bis c.

550 v. Chr. vor. Nach einem Aufstieg auf den 37 Meter hohen,

natürlichen Hügel gelangt man zunächst an den

Eingang der unter einem Schutzdach stehenden einstigen Festung.

|

|

|

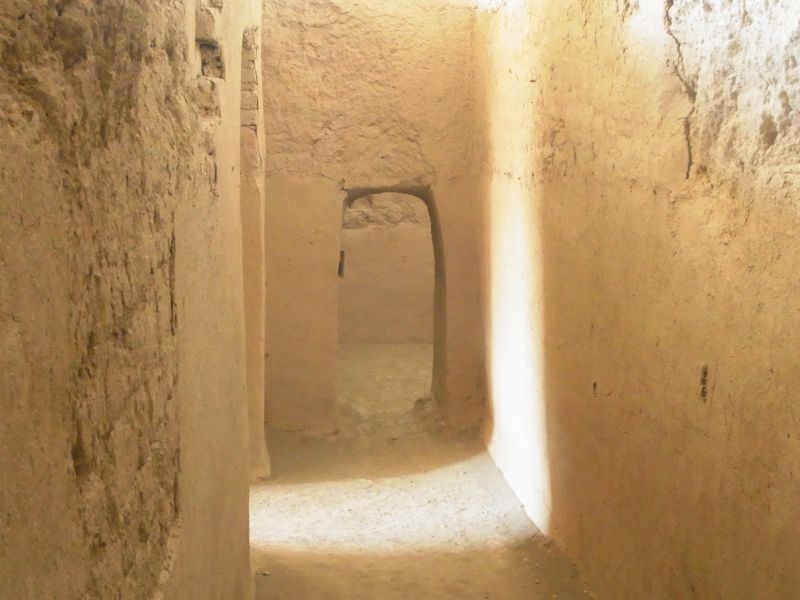

Im

Inneren der aus ungebrannten Ziegeln errichteten Zitadelle, zu der

mehrere Lagerräume gehören.

|

|

|

Videoclip: Panoramablick vom Tepe Nush-e Jan

|

Als Meder

(altpersisch Māda, babylonisch Umman-Mand, griechisch Μηδία) wurden im

Altertum die Bewohner des westlichen Irans bezeichnet, die wiederholt

wechselnde Konföderationen eingingen. Obgleich der Begriff Meder

keine konkrete Volksbezeichnung war, da mitunter auch Kimmerier und

Skythen so genannt wurden, waren ihre Völkerschaften

indeoeuropäischen Ursprungs und mit den antiken Persern eng

verwandt. Einen zusammen- hängenden Staat, bzw. ein

'Königreich Medien' hat es nicht gegeben. Vielmehr handelte es

sich um Kleinstfürstentümer, die sich aus mehr als 100

Stammesverbänden zusammensetzten und unter Kyaxares I. (Reg. 768 - 715 v.

Chr.), der seine Residenz in Ekbatana (heute Hamadan) nahm, zu einer

militärischen Einheit verbündeten. Wechselnde

Bündnispartner und die mehr oder weniger starke Herrschaft der

Skythen, von denen die Meder das Reiten und Bogenschießen

erlernten, veränderten wiederholt die territorialen Strukturen der

medischen Konföderation.

|

An der südlichen Mauer der Festung entlang (Foto

rechts.....

|

|

|

.....und

Foto links) gelangt man zum einstigen Zentraltempel

(Foto rechts).

|

Nachdem Kyaxares II. (um 625 – 584 v. Chr.)

die Skythenherrschaft

abschütteln konnte, erreichte die medische Konföderation

durch weitere

militärische Expansionen ihre größte Ausdehnung. In

einem Bündnis mit

Babylon zerschlugen die Meder im Jahr 614 v. Chr. in das Reich Assyrien

und zerstörten die Stadt Assur. 612 v. Chr. eroberten die

Meder

schließlich auch die assyrische Hauptstadt Niniveh.

Nachdem sich der

medische Adel 553 v. Chr. mit den Persern verbündet hatte, wurde

die

Meder-Konföderation von Kyros II. unterworfen, der damit den

Grundstein

für das Achämenidenreich legte. Medien wurde zu einer

Satrapie des

Altpersischen Reiches und musste dem Großkönig

alljährlichen Tribut

leisten. Dennoch genoss die medische Aristokratie ein hohes Maß

an

Privilegien und wurde an der Verwaltung des Reiches beteiligt. Wie es

das 'Menetekel' des Buches Daniel, Kapitel 5, Vers 1–25 im Alten

Testament prophezeite, sollte das Neubabylonische Reich gemeinsam von Medern und Persern

zerstört werden, deren Großkönig Kyros II. am 6.

Oktober 539 v. Chr. in Babylon einzog. Auch im Hinblick auf die

achämenidischen

Reliefdarstellungen, insbesondere der 'Delegation der

Völkerschaften'

in Persepolis, gewinnt man den Eindruck, dass die Meder den Persern

beinahe gleichgestellt waren.

|

|

|

Die

Innenwände des kreuzförmig angelegten Zentraltempels mit

ihren Nischen, Scheinfenstern....

|

|

|

....und

doppelten 'Zahnreigen' aus Ziegeln wurden zum Teil rekonstruiert. Der

Sakralbau gilt mit dem darin vorgefundenen 'Feuerheiligtum' als älteste, bisher

bekannte Manifestation des Zoroastrismus. Die ehemalige, 20 x 16

Meter große Säulenhalle und das 'Westliche Gebäude'

schließen sich an den 'Feuertempel' an (Foto rechts).

|

|

|

Auf einer

Anhöhe am Stadtrand von Hamadan

steht die stark verwitterte

Löwenskulpur (Sang-e Shir). Über den Ursprung des

heute beinahe beinlosen, 2,50 langen Standbildes herrscht Uneinigkeit.

Während er in der Wissenschaft sowohl als medisch als auch

achämenidisch und parthisch angesehen wird, berichtet eine Legende

davon, dass er von Alexander dem Großen zu Ehren seines

gefallenen generals Hephaistion in Auftrag gegeben worden sei. Der

ursprüngliche Standort des Löwen ist nicht bekannt, man

weiß nur, dass er sich in frühislamischer Zeit mit einem

heute verschollenen, ähnlich gestalteten Pendant an einem der

Stadttore, dem Bab al-Asad (Löwentor) befand.

|

|

|

In

achämenidischer Zeit war Hagmatana

(Hamadan), das von den Griechen als Ekbatana bezeichnet wurde, neben

Susa und Persepolis eine Verwaltungshauptstadt des Reiches. Danach

diente es in parthischer und sassanidischer Zeit als Sommerresidenz der

Herrscher. Etwa 12 Kilometer südwestlich der auf einer

Höhe von 1850 Metern über NN gelegenen Stadt befindet sich

das Erholungs- und Sportgebiet Gandj

Nameh.

|

|

|

| Vorbei an

den überall präsenten Flaggen der Islamischen Republik Iran

und einem, dem Spiralminarett der großen Moschee von Samarra

(Irak) nachempfundenen Brunnen (Foto rechts) vorbei..... |

|

|

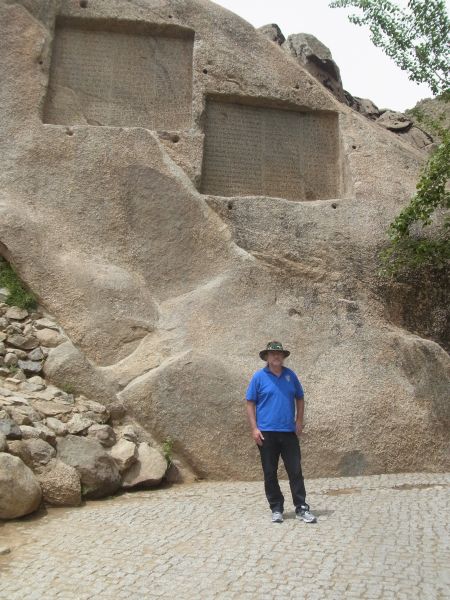

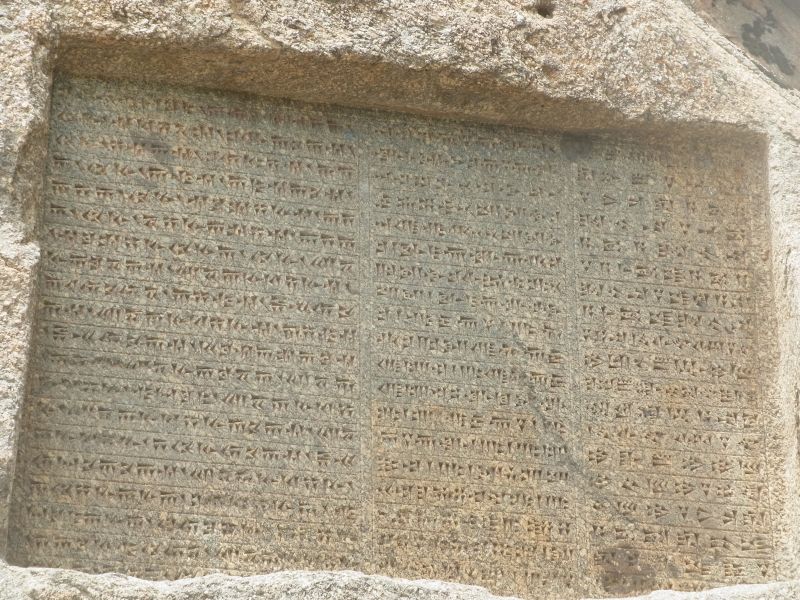

...gelangt

man zu einem achämenidischen Denkmal, das dem Ort seinen Namen

verliehen hat. Gandj Nameh

(Schatzbuch) werden zwei in den Felsen geschlagene Inschriften

genannt. Die beiden Inschriftenfelder bestehen jeweils aus drei

vertikalen, 20 Zeilen umfassenden Rubriken....

|

|

|

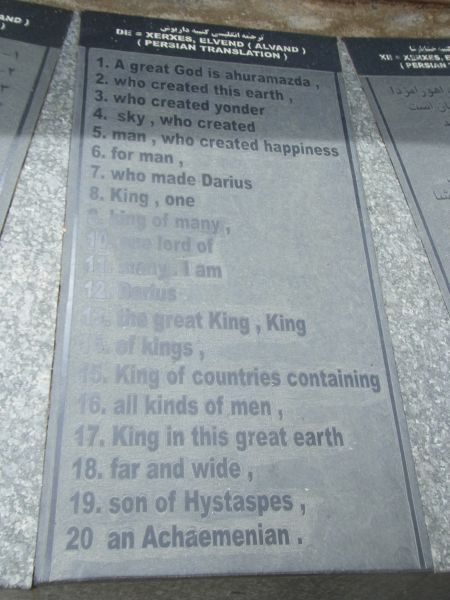

...die

als Keilschrift-Trilinguen in

Altpersisch, Neulelamisch und Neubabylonisch, den drei

Verwaltungsspachen des Achämenidenreiches, verfasst wurden.

Das linke Inschriftenfeld stammt von Dareios

I. (522 - 486 v. Chr.), das rechte (Foto links) von seinem Sohn Xerxes (486 - 465). Beide

sind eine Huldigung an den Gott Ahura Mazda und eine genealogische

Darstellung. Die englische Übersetzung des Dareios-Textes (Foto

rechts). Gandj Nameh ist heute ein

Treffpunkt der relativ großen jüdischen Gemeinde von

Hamadan, die ihren Ursprung auf die biblische Esther, die Gemahlin von

Xerxes I. zurückführt.

|

|

|

Etwa 170

Kilometer südwestlich von Hamadan, 30 Kilometer vor Kermansha, der

Hauptstadt der gleichnamigen Provinz, beim Dorf Bisotun (auch:

Bistun/Bisutun/Behistun/Behistan), befindet

sich der 'Berg der Götter'.

Das steile Felsmassiv mit einer Reihe von Reliefs aus unterschiedlichen

Epochen wurde im Jahre 2006 in die Liste des UNESCO-Weltkulturerbe aufgenommen.

Begrüsst wird der Besucher von einer beinahe Vollplastik des

lagernden Herakles aus

seleukidischer Zeit, der auch als eine Verkörperung der alt-iranischen Gottheit Verethragna

angesehen wurde. Das nach seiner Inschrift auf 148 v. Chr. zu

datierende Bildnis zeigt den Heros unter einem Olivenbaum und auf einem

Löwenfell liegend, mit einem Trinkgefäß in der linken

Hand.

|

|

|

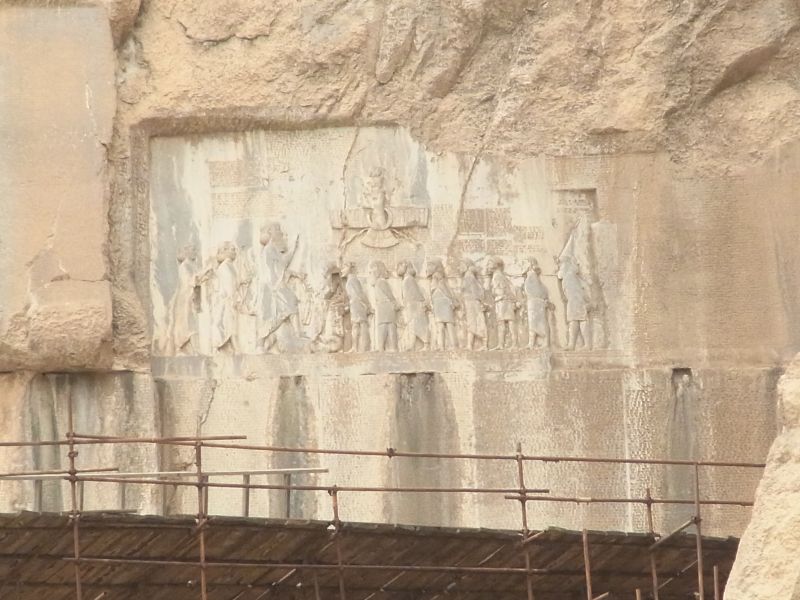

Das

bedeutendste Artefakt von Bisotun stellt jedoch ein Relief mit einer

dreisprachigen Inschrift dar, die Dareios I. oberhalb einer Quelle im

Felsen anbringen ließ. Die von der Wand kopierte Trilingue

ermöglichte dem britischen Archäologen, Assyriologen und

Diplomaten Sir Henry Creswicke Rawlinson (1810- 1895) im Jahre 1846 die

Entzifferung der Keilschrift. Das Relief ist etwa 5,5 Meter breit und

gut drei Meter hoch. Es zeigt Dareios I., der seinen Fuß auf

seinen am Boden liegenden Gegner Gaumata gesetzt hat. Nachdem

Großkönig Kambyses II.

(Reg. 530 - 522 v. Chr.) auf dem Rückweg eines

Ägyptenfeldzuges infolge eines Unfalls verstorben war, hatte sich Gaumata mit neun Satrapen des

Reiches zusammengeschlossen und den Thron der Achämeniden

usurpiert. Dareios, ein

Offizier und entfernter Verwandter des Kambyses II., konnte den

Usurpator und seine Verbündeten, die auf dem Relief als aneinander

gekettete 'Lügenkönige' dargestellt sind, besiegen, sich

selbst als 9. Achämenidenherrscher auf den Thron setzten und deren

Dynastiezweig Teispes/Ariaramna I. begründen. Durch den über

die Szene schwebenden Faravahar sollte die Königswürde des

Dareios durch Ahura Mazda legitimiert werden. Mittlerweile wird es in

Forschung jedoch auch für möglich erachtet, dass Gaumata in

Wirklichkeit Bardiya (Reg. 522

v. Chr.), der jüngere Bruder des Kambyses gewesen ist. In diesem

Fall wäre die Darstellung des Dareios nur die Rechtfertigung

für seine eigene Usurpation.

|

|

|

Die ca.

400 westlich des Dareios-Reliefs befindliche, 200 x 30 Meter

große glatte Wand (Farhad Tarash)

war vermutlich für ein Kolossalrelief des Sassanidenherrschers Chosrau II. (Reg. 590 - 628) aus dem

Fels geschlagen worden. Das stark verwitterte Relief des parthischen

Königs Gotarzes II. (Reg.

38 bis 51 n. Chr.) musste zum Teil einer Waqf (frommen Stiftung) von

Sheyk Ali Khan Zanganeh, dem kurdischstämmigen Großwesir des

safawidischen Schahs Safi II. (Reg. 1666 - 1694), weichen (Foto

rechts).

|

|

|

Während

sich aufgrund von Ablagerungen in mehreren natürlichen Höhlen

des 'Berges der Götter bereits' eine Besiedlung während des

Mittleren Paläolithikums (40.000 - 35.000 v. Chr.) nachweisen

lässt, stammen die Neue

Karawanserei (Foto links) und die 115 lange Brücke aus der Safawidenzeit.

|

|

|

Vier

Kilometer nördöstlich der Provinzhauptstadt Kermansha

befindet sich mit Taq-e Bostan

eine weitere Weltkulturerbestätte, die im Jahre 2007 in die

UNESCO-Liste aufgenommen wurde. Die an einem künstlichen See

gelegene Anlage gehörte einstmals zu einem sassanidischen

Paradeisos (von avestisch pairi-daēza = umgrenzter Bereich).

Forschungen haben ergeben dass der Platz bereits zur Parther-Zeit (250

v. Chr- 224 n. Chr.) bereits als Gartenalage genutzt worden war. Zwei

unterschiedlich große, in den Felsen gehauene Bogennischen, die

auch als Iwane oder Grotten bezeichnet werden, sind jedoch mit einem

weiteren Relief die feinsten und am besten erhaltenen Beispiele der

persischen Skulptur aus der Zeit der Sassaniden (224 -

642 n. Chr).

Die Rückwand des großen Iwans (Foto rechts) ist zweigeteilt.

Der abgerundete obere Bereich zeigt die Investitur von Chosrau II. (591-628).

|

|

|

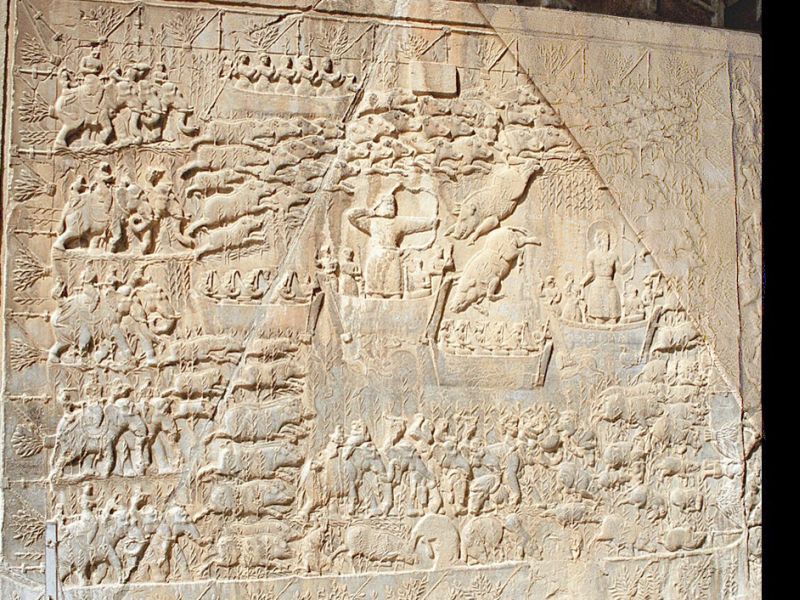

| Im

unteren Bereich befindet sich eine nahezu vollplastische Reiterfigur Chosraus II. (

590 bis 628) auf seinem Lieblingsschlachtross Schabdiz.

Über 1300 Jahren nach den Sassaniden wurde auf der linken Seite

des Bogens ein noch teilweise farbiges Relief des Qadscharen Fath Ali Schah (Reg.

1797 - 1834) eingemeißelt. Der äußere Teil des Iwans

ist mit Engeln und einem Baum verziert, welcher den Lebensbaum oder den

heiligen Baum verkörpert. |

|

|

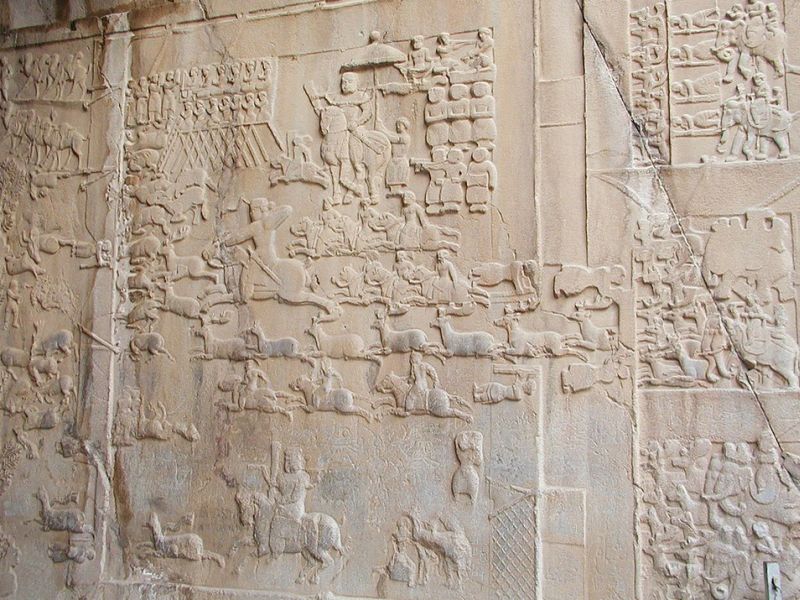

Im ihrem

unteren Bereich der beiden Seitenwände in der großen

Bogennische ist Chosrau jeweils in dem Relief einer Eberjagd (Foto

links) und dem einer Hirschjagd (Foto rechts) zu sehen. Da die Jagd

seit Kyros II. zu den beliebtesten Beschäftigungen der persischen

Könige zählte, findet man diese Sinnbilder von Kraft und

Vitalität häufig neben den Reliefs von Investituren.

|

|

|

| Die

Investiturszene zeigt den von Ahura

Mazda und Anahita

flankierten Chosrau II,

der aus den Händen von Gott und Göttin jeweils einen 'Ring

der Macht' und damit die Legitimation seines Königtums

erhält. Das kolossale Reiterbildnis ist 7,45 Meter breit und 4,25

Meter hoch. Voll gepanzert mit Schild

und Lanze ist der sassanidische Reiter (Kataphrakt) und sein

Schlachtross die

Blaupause für die abendländischen Ritter des

Hochmittelalters. Ebenso, wie die sassanidische Dichtung zur Vorlage

der Ritterepen wie dem Parzival und dem 'Minnesang' werden sollte. |

|

|

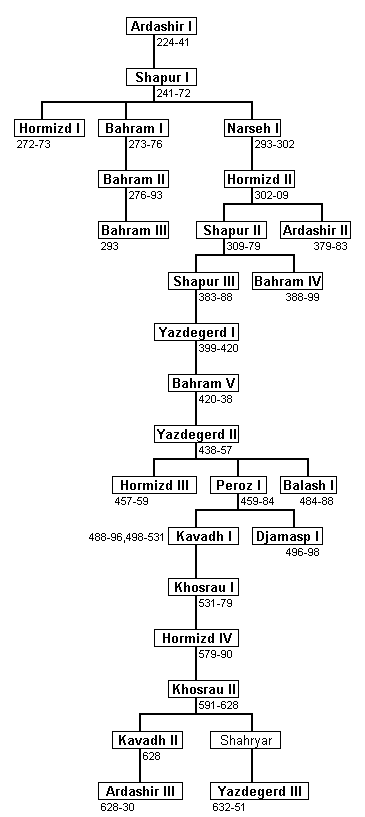

Stammbaum

der Sassaniden & und Reenactor eines sassanidischen Kataphrakten

des 3. Jahrhunderts n. Chr mit Bar-gustuwān (Pferdepanzerung) aus Wikipedia

|

Chosrou Parwiz (der Sieger), wie er

auch genannt wurde, war der letzte bedeutende Großkönig der

Sassaniden. Nachdem er mit seinen Truppen im Frühjahr 611 den

Euphrat überschritten hatte, eilte er von Sieg zu Sieg. Seine

Generäle Schahin und Shahrbaraz eroberten bis 619 Syrien und

Ägypten, die dauerhaft in das Reich eingegliedert werden sollten.

Auch Kleinasien wurde geplündert und das Heilige Kreuz 614 von Jerusalem nach

Ktesiphon gebracht. Es schien so, als sei das alte

Achämenidenreich wieder erwacht und das Ende von Byzanz gekommen.

Doch der byzantinischen Kaiser Herakleios (Reg. 610 - 641) , der

die Verteidigung seines Reiches zum 'Heiligen Krieg' erklärt

hatte, konnte tief in den persischen Herrschaftsraum eindringen und die

persischen Armeen in mehreren Schlachten besiegen. Zeitlich synchron

zur Niederlage der Perser in der Schlacht bei Niniveh im Dezember 627

griffen die Göktürken den Osten des Sassanidenreiches an,

wodurch Persien in einen Zweifrontenkrieg verwickelt wurde. Chosrau

floh panikartig von seiner Lieblingsresidenz Dastagird nach Ktesiphon,

wo er abgesetzt, ins Gefängnis geworfen und nach nach vier Tagen

ermordet wurde. Als besonders folgenschwerer Fehler Chosraus II.

sollte sich jedoch die Auflösung des des Pufferstaates der

Lachmiden erweisen, der bis dahin das Neupersische Reich die Sicherung

gegenüber Arabien übernommen hatte.

|

|

|

| In der

kleineren, etwa 6 x 5 x 3,6 großen Bogennische ließ sich Shapur III. (Reg. 383 - 388), der

zur Durchsetzung seines Thronrechtes hart kämpfen musste, zur

Legitimation seines Herrschaftsanspruches neben seinem erfolgreichen

und langlebigen Vater [Großvater?], Shapur II. (Reg. 309 - 379),

abbilden. Beide Könige sind etwa 3 m groß, wobei Shapur

II. rechts und Shapur III. links steht. Während ihre

Hände jeweils auf dem Knauf und dem Griff eines Langschwertes

ruhen, tragen beide Figuren lose Hosen, Halsketten, lockige Haare und

einen Spitzbart. Das älteste Relief ist die 4,07 x

3,90 große Investiturszene von

Ardashir II. (Reg. 379–383), die rechts neben der kleineren

Nische befindet (Foto rechts). |

|

| In der

Mitte der Szene steht Ardaschir II., der von Ahura Mazda

den Ring als Symbol königlicher Macht erhält. Hinter Ardashir

steht

Mithras, der den König symbolisch mit einem Schwert schützt.

Die unter

Ardashir II. liegende Figur stellt einen besiegten Römer,

möglicherweise sogar Kaiser Julian Flavius Claudius Iulianus (Reg.

360

- 363) dar, der im Westen von den Christen aufgrund seiner Versuche zur

Wiederherstellung der alten griechisch-römischen Religion als

Iulianus

Apostata (Julian der Abtrünnige), bezeichnet wurde. Mithras

trägt nicht

nur die Strahlenkrone des 'Sol Invictus', sondern steht auch

[ähnlich wie bei den Darstellungen Buddhas] auf einer

Lotosblüte! |

|